寄稿ライター

6ヶ月前

1Rマンション投資、 サブリース契約はあり?

高収入である医師は、 さまざまな投資に勧誘されることも多いです。 連載 「医師による医師のための財テク術」 の17回目では、 「サブリース契約はありか」 について考察します。

※本記事は執筆者の個人的な意見であり、 特定の投資方法の効果を保証するものではありません。 投資は自己責任でお願いします。

サブリース契約とは?

医師が勧誘される代表格 「ワンルーム (1R) マンション投資」 を例にとって考えてみましょう。

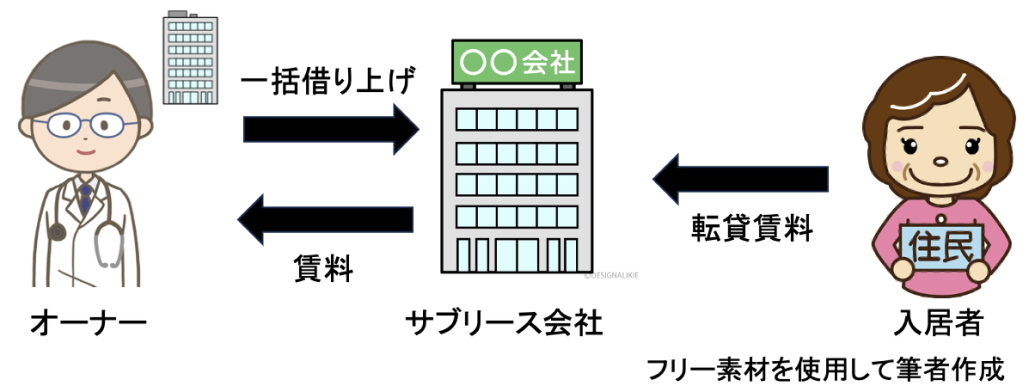

サブリース契約とは、 物件を業者が一括で借り上げ、 入居者に転貸することです。 不動産投資で一番怖い 「空室リスク」 をヘッジできるため、 多くの1R業者が勧めてきます。 実際のところ、 どうなのでしょうか。

サブリースの注意点

家賃収入は通常の8~9割

サブリース契約では、 空室リスクを負うのはサブリース会社となります。 そのため、 オーナーに入る家賃は入居者が支払う転貸賃料の80~90%となるのが一般的です。

連載第14回でご紹介しましたが、 都内の1Rマンションの空室率は10%程度です。 これは築古含めた全体の数値なので、 新築・築浅に絞ると空室率はもっと低くなります。 そのため、 空室リスクの高さよりも、 入ってくる賃料収入が少なくなってしまうことが多いです。

礼金、 更新手数料がオーナーに入らない

契約書をよく確認してみると、 退去時などの原状回復費用はオーナー負担なのに、 礼金や更新手数料などはサブリース会社が持っていく契約が多いです。 そもそもサブリース契約では 「誰に転貸しているのか」 という情報をオーナーは得ることができませんから、 知らないうちにサブリース会社に搾取されてしまうのです。

「家賃額」 が保証されていない

注意したいのは、 サブリース契約では家賃の 「支払い」 に関しては保証されていますが、 家賃の 「額」 に関しては保証されていない点です。 詳細は割愛しますが、 日本の法律では借主であるサブリース会社の権利が強く保護されており、 サブリース会社は法律に基づき、 賃料の減額請求を行うことができます。 一方、 オーナー側は、 正当な理由なくサブリース契約を解除できません。

違約金を払って契約解除に応じてくれるのならまだいい方で、 訴訟に発展するケースもあります。 こういった会社はスキームを作る段階で顧問弁護士を雇って契約書などの法律関係を整えてきており、 裁判でオーナー側が勝てる可能性は限りなく低いです。

このように、 サブリース契約は通常の賃貸管理契約に比べてサブリース会社に非常に有利になっており、 わざわざ買いたいというニーズも少ないです。 サブリース契約が附帯しているだけで売却価格が下がってしまうほどです。 売却したくても1Rマンション販売業者を通してしか市場に出せない状況を作り、 売却時の手数料や差益も手にして、 オーナーから極限まで利益を搾り取れる構造になっているのです。

偽装サブリースの罠

1Rマンションとサブリースが切っても切れない関係にある理由として、 価格を釣り上げるのに利用されている点が挙げられます。 詳しくは別の機会でお話する予定ですが、 物件の価値を測る方法として収益還元価格というのがあります。

(年間想定収益) ÷ (還元利回り) = (収益還元価格)

例) 家賃 9万、 利回り 4% → 2700万円

家賃 10万、 利回り 4% → 3000万円

この例では、 同じ表面利回りでも家賃を1万円高くするだけで、 300万円高く売れることになります。 ここで、 市場価格よりも高くサブリース契約を結ぶ逆ザヤを作ることで、 物件を高く売りつけます。

最初の2年間は家賃をしっかり払った後、 「資金繰りが厳しくなった」 「市況が悪くなった」 と言い訳をして賃料減額請求をしてくるのでする。 そもそも、 周囲の市場価格よりも不当に高くサブリース賃料を設定しているため、 賃料減額請求の裏付けは簡単です。

タチの悪い会社だと、 数年して利益が十分回収出来たらサブリース会社を倒産させてしまう例もあります。

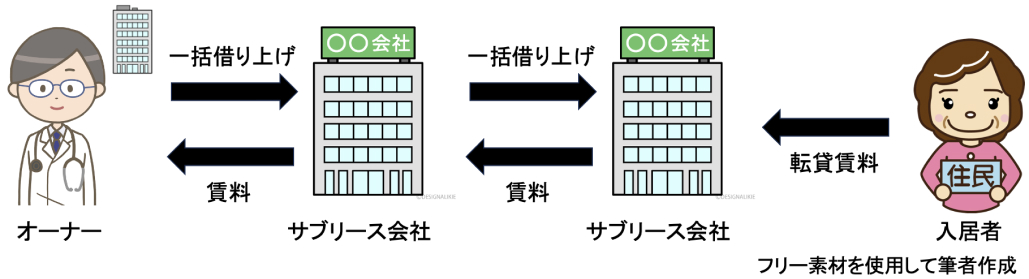

二重サブリースの罠

中には、 サブリース会社がさらに別の会社の転貸を経由しているケースがあります。 サブリース契約は入居者の情報を開示する必要がないため、 苦労して解約して初めて 「多重サブリース契約」 であることが判明するのです。

解約しようとしても再度莫大な違約金を請求されたり、 そもそも解約ができないような不利な契約になったりしている場合もあります。

多くの1Rマンション不動産屋のホームページに、 「入居率、 驚異の99%」 などと記載がありますが、 関連会社に二重サブリースをさせているから表面上の入居率が高くなっている可能性もあります。 くれぐれも、 業者の出してくるデータを鵜呑みにしないよう注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。 今回のTake Home Messageは

- 1Rマンションとよくセットになるサブリース契約は、 オーナーには全く得がないシステム

- 解約は困難であり、 市場価格も押し下げる

- そもそもサブリースがついた物件を買わないことが重要

となります。 次回は1Rマンションの被害がどうして続くのかについて考えていきたいと思います。

プロフィール

HOKUTO関連コンテンツ

- 投資は研修医から始めるべし!その心得とは

- 投資よりも外勤しまくる方が稼げる?

- 医師はインフレに弱い? インフレ社会を生き抜く術とは

- インフレに弱い医師、絶対してはいけないこと

- 医師にオススメの投資銘柄は?

- 【医師必見】投資の王道 S&P500の欠点は?

- 医師必見! 暴落は敵か味方か

- 多忙な医師、株価の暴落を予見できるのか

- 医師の資産、どれだけ投資に回せばいいの?

- 骨にしみる痛税感…医師ができる節税は?

- 「赤字にして節税」 ってホントにいいの?

- 「借金は悪」 なのか…融資について考える

- 医師が勧誘される代表格 「ワンルームマンション投資」 ってどうなの?

- 医師必見!1Rマンションのキャッシュフローの罠

- 医師必見! 「1Rマンションで節税」に騙されてはいけない

- 「先生だけ特別に…」 は信じていい?

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。