KIWI (炎症性腸疾患)

3ヶ月前

【第18回KIWI】IBD注目論文 Best of 2024 (番外編)

2025年3月に第18回KIWI (Kitasato Institute Webinars on IBD) が開催され、 「Best of 2024」をテーマとして視聴者が推薦したIBD関連の論文TOP5 (第17回KIWIにて発表) からは外れたものの、 注目度の高い論文が3テーマに沿って発表されました。 本稿では、 これらの論文の重要なエッセンスを抽出し、 まとめてご紹介します。

(HOKUTO編集部の関連記事に遷移します)

KIWIとは?

KIWIは、 IBDにまつわるトピックについての教育的なコンテンツをインターネットでライブ配信するウェビナーです。 IBD専門医だけでなく看護師、 薬剤師など、 全ての医療従事者を対象に、 さまざまなレベルの内容を2ヵ月に1回、 ゲストを招き、 対談形式にレクチャーを交えてライブ配信します。

(HOKUTO編集部作成の関連記事に遷移します)

セミナー情報

【日 時】2025年3月6日(金) 19:00~20:30

【テーマ】ベスト・オブ・2024 (番外編)

【ホスト】小林 拓

北⾥⼤学北⾥研究所病院炎症性腸疾患先進治療センター

【ゲスト】松浦 稔先生* 松岡 克善先生** 新崎 信一郎先生***

*杏林大学医学部 消化器内科学

**東邦大学医療センター佐倉病院消化器内科

***兵庫医科大学 消化器内科学

<目次>

テーマ❶ UCの治療 : JAKiのreal-world比較

テーマ❷ 検査 : AI (Artifical Intelligence)

テーマ❸ 治療・感染症 : 母子

UCの治療 : JAKiのreal-world比較

①FILの有効性および安全性は良好

<注目論文①>

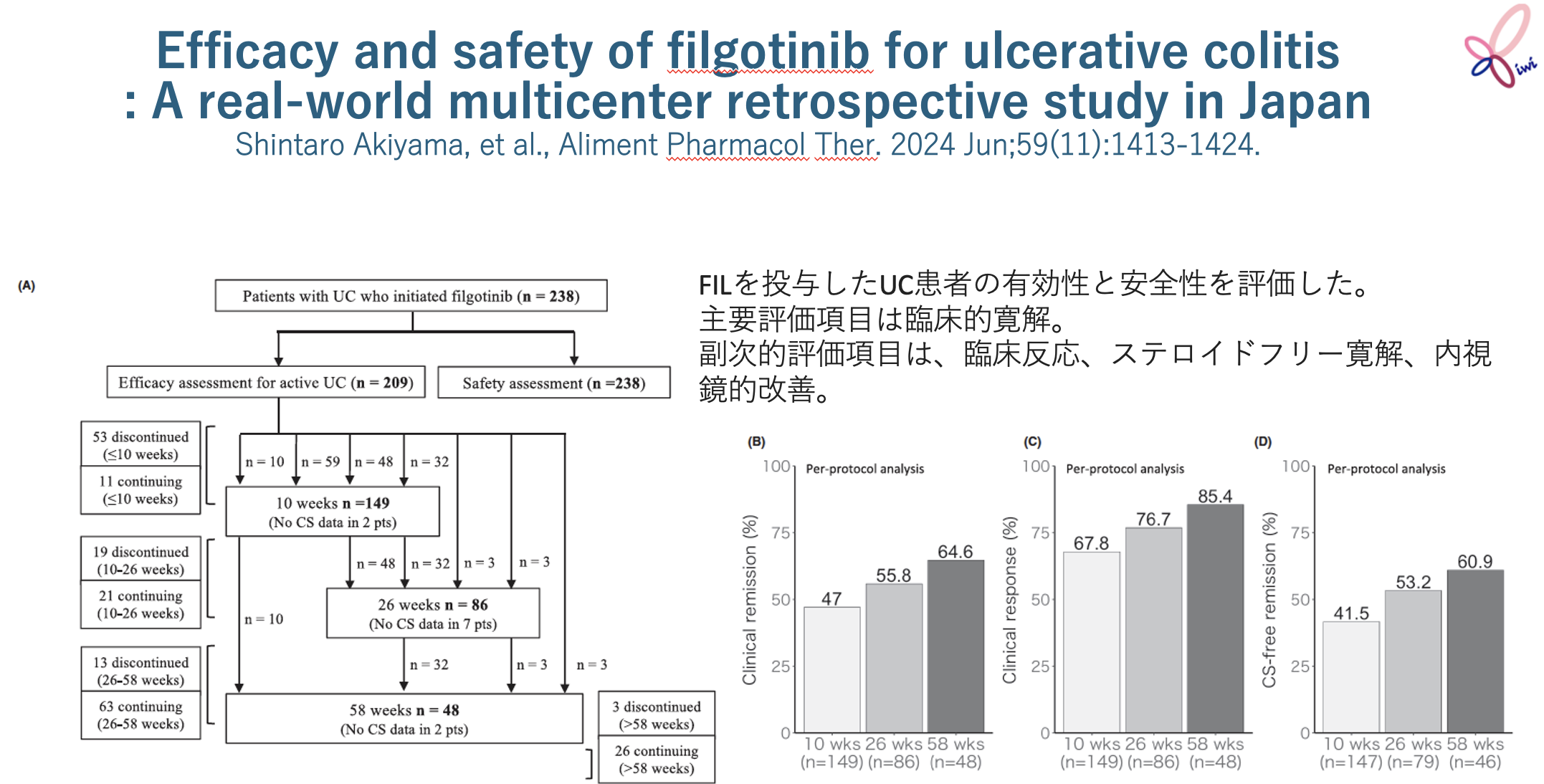

Efficacy and safety of filgotinib for ulcerative colitis: A real-world multicenter retrospective study in Japan. Aliment Pharmacol Ther. 2024 Jun;59(11):1413-1424. PMID: 38494867

Akiyamaらは、 国内の潰瘍性大腸炎 (UC) 患者を対象に、 フィルゴチニブ (FIL) の有効性および安全性を評価する後ろ向き多施設共同研究を実施した。

その結果、 10週、 26週、 58週時の臨床的寛解率は、 それぞれ47%、 55.8%、 64.6%であった。 追跡期間中央値28週時における臨床的寛解率、 臨床反応率、 ステロイドフリー寛解率、 内視鏡的改善率は、 それぞれ39.9%、 54.7%、 36.5%、 43.5%であり、 これらの成績はBio / JAK阻害薬 (i) 未治療患者と既治療患者で内視鏡的寛解率を除き同程度であった。 3例で帯状疱疹を発症したが、 血栓症や死亡例は報告されなかった。

②UPAはTOFと比べ疾患特異的転帰を改善 : UPA vs TOF

<注目論文②>

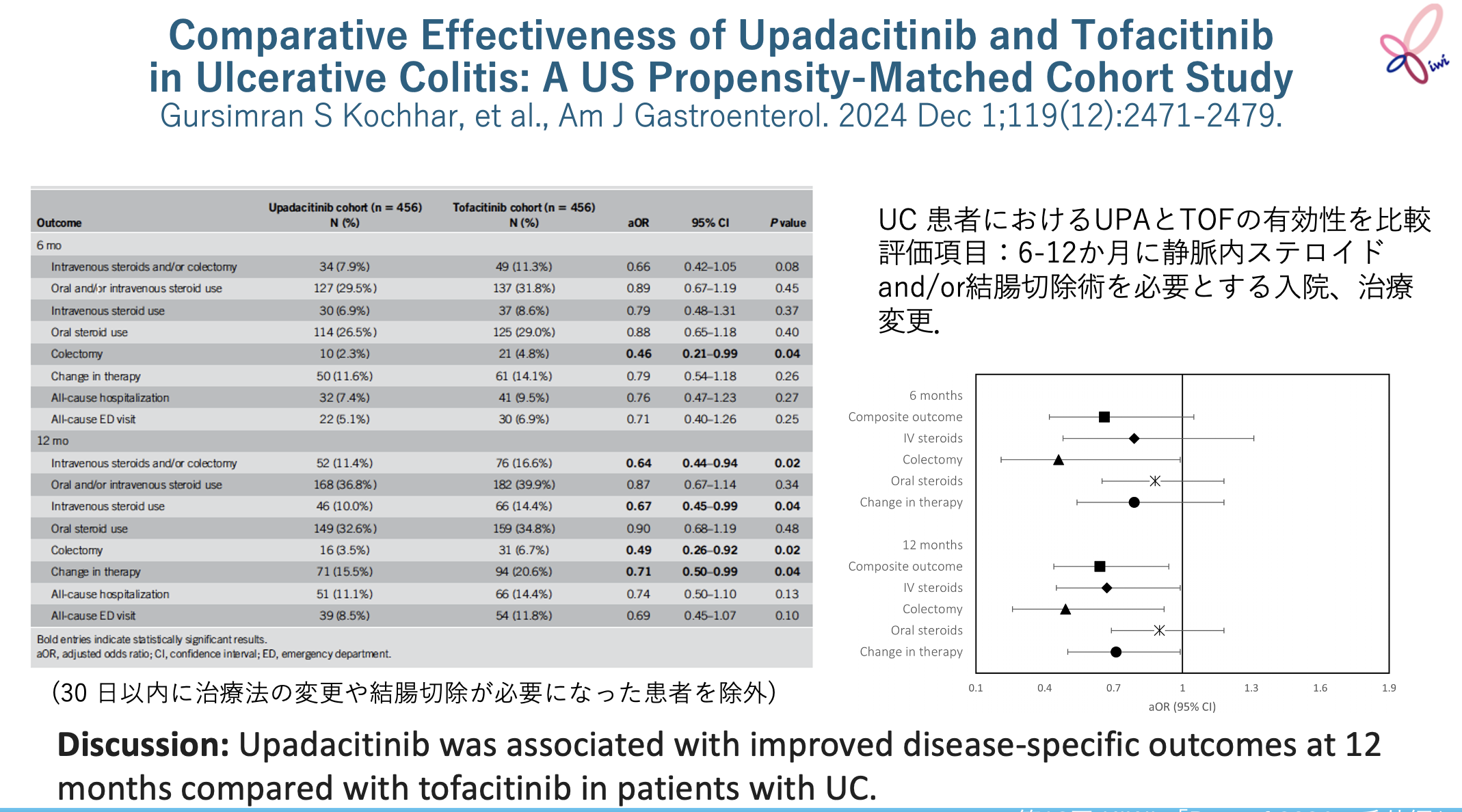

Comparative Effectiveness of Upadacitinib and Tofacitinib in Ulcerative Colitis: A US Propensity-Matched Cohort Study. Am J Gastroenterol. 2024 Dec 1;119(12):2471-2479. PMID: 38976357

Kochharらは、 米国のUC患者におけるウパダシチニブ (UPA) とトファシチニブ (TOF) の有効性を比較するため、 多施設共同データベースTriNetXを用いた後ろ向きコホート研究を実施した。

その結果、 6ヵ月以内にステロイド静注または結腸切除を必要とする入院の複合転帰リスクに有意差は示されなかったが (aOR 0.75、 95%CI 0.49-1.09)、 12ヵ月以内の複合転帰リスクはTOFと比べてUPAで低かった (aOR 0.63、 95%CI 0.44-0.89)。 12ヵ月以内の感度分析でも同様の結果が得られた (aOR 0.64、 95%CI 0.44-0.94)。

③UPAはFILと比べ有意に高い有効性、 AE発症率も高い傾向 : FIL vs UPA

<注目論文③>

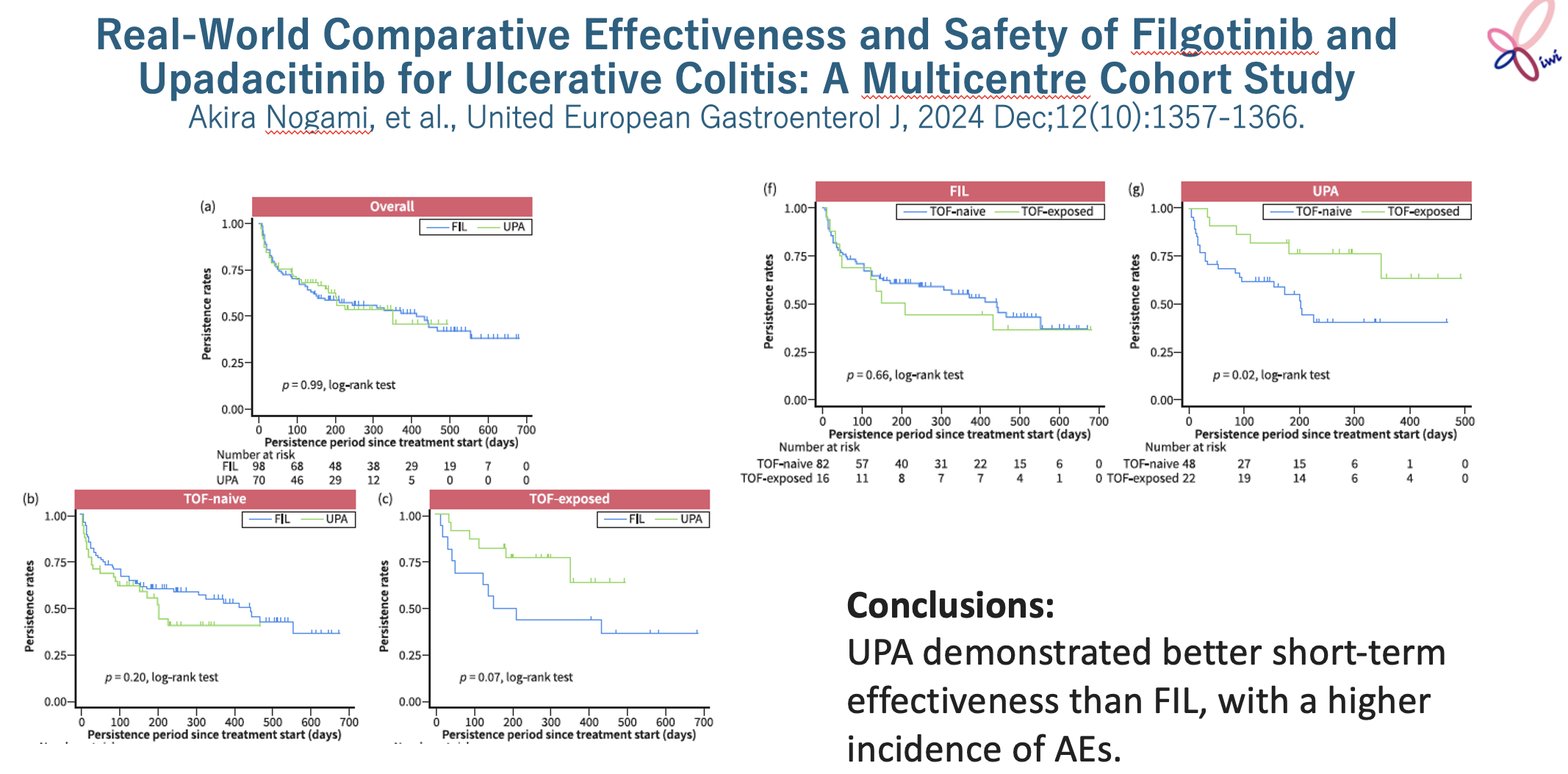

Real-World Comparative Effectiveness and Safety of Filgotinib and Upadacitinib for Ulcerative Colitis: A Multicentre Cohort Study. United European Gastroenterol J. 2024 Dec;12(10):1357-1366. PMID: 39535492

Nogamiらは、 国内のUC患者におけるFILとUPAの有効性および安全性を比較する後ろ向き多施設共同コホート研究を実施した。 その結果、 FILおよびUPAにおける8週時の臨床反応率はそれぞれ55.1%、 71.4%、 臨床的寛解率はそれぞれ46.9%、 65.7%であり、 UPAはFILと比べていずれも有意に高かった (それぞれ、 aRR 1.40 [95%CI 1.09-1.80]、 aRR 1.54 [95%CI 1.16-2.05])。

この結果は、 生物学的製剤 (Bio) またはTOFの治療歴の有無別のサブグループ解析でも概ね一貫しており、 Bio-exposed (暴露歴有) の臨床反応率、 およびTOF-naive (暴露歴無) とBio-exposedの臨床的寛解率で有意差が認められた。 有害事象 (AE) 発現率は、 UPA群が45.7%で、 FIL群の24.5%と比べて有意に高かった (p=0.0049)。

④UPAが最も高い有効性、 重大なリスクとしてざ瘡 : UPA vs FIL vs TOF

<注目論文④>

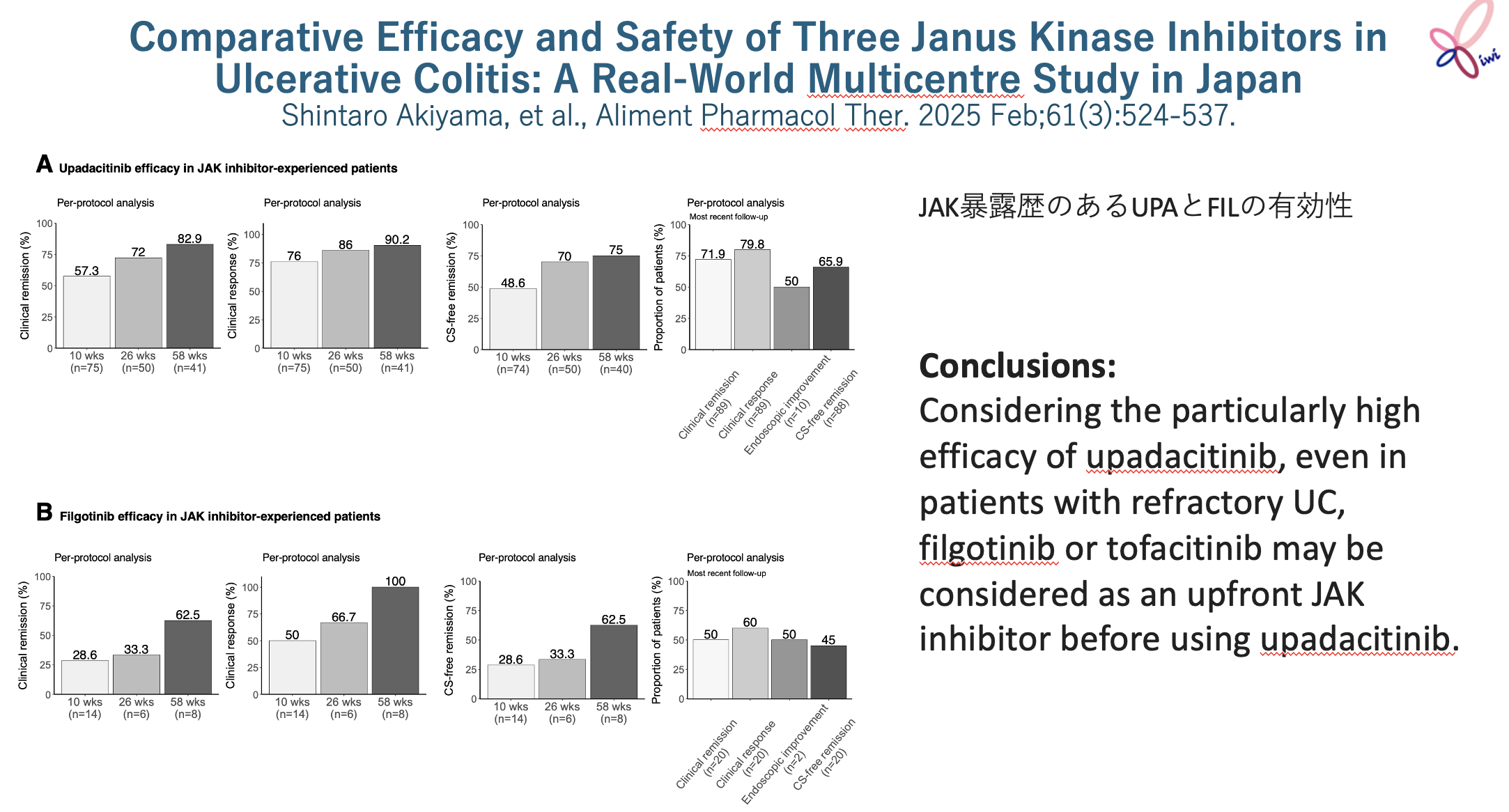

Comparative Efficacy and Safety of Three Janus Kinase Inhibitors in Ulcerative Colitis: A Real-World Multicentre Study in Japan. Aliment Pharmacol Ther. 2025 Feb;61(3):524-537. PMID: 39578704

Akiyamaらは、 国内のUC患者におけるJAKi3種 (UPA、 FIL、 TOF) の有効性および安全性を比較する後ろ向き多施設共同コホート研究を実施した。 その結果、 臨床的寛解率はUPAが72.8%、 FILが50.6%、 TOFが45.8%であり、 UPAが最も高い有効性を示した。

Bio / 他のJAKiのexposed患者の70%以上がUPAで臨床的寛解を達成した。 多変量解析では高度治療歴の数がFILおよびTOFの有効性と逆相関していた。 UPAは他のJAKiより投与中止リスクが低かったが、 ざ瘡の重大なリスクが認められた。 UPAの高い有効性を考慮すると、 難治性UCにおいてUPA投与前にTOFまたはFILを先行JAKiとして検討できる可能性がある。

⑤ノンレスポンダーにTOFの継続治療は有効、 FILは有効性を示さず : TOF vs FIL

<注目論文⑤>

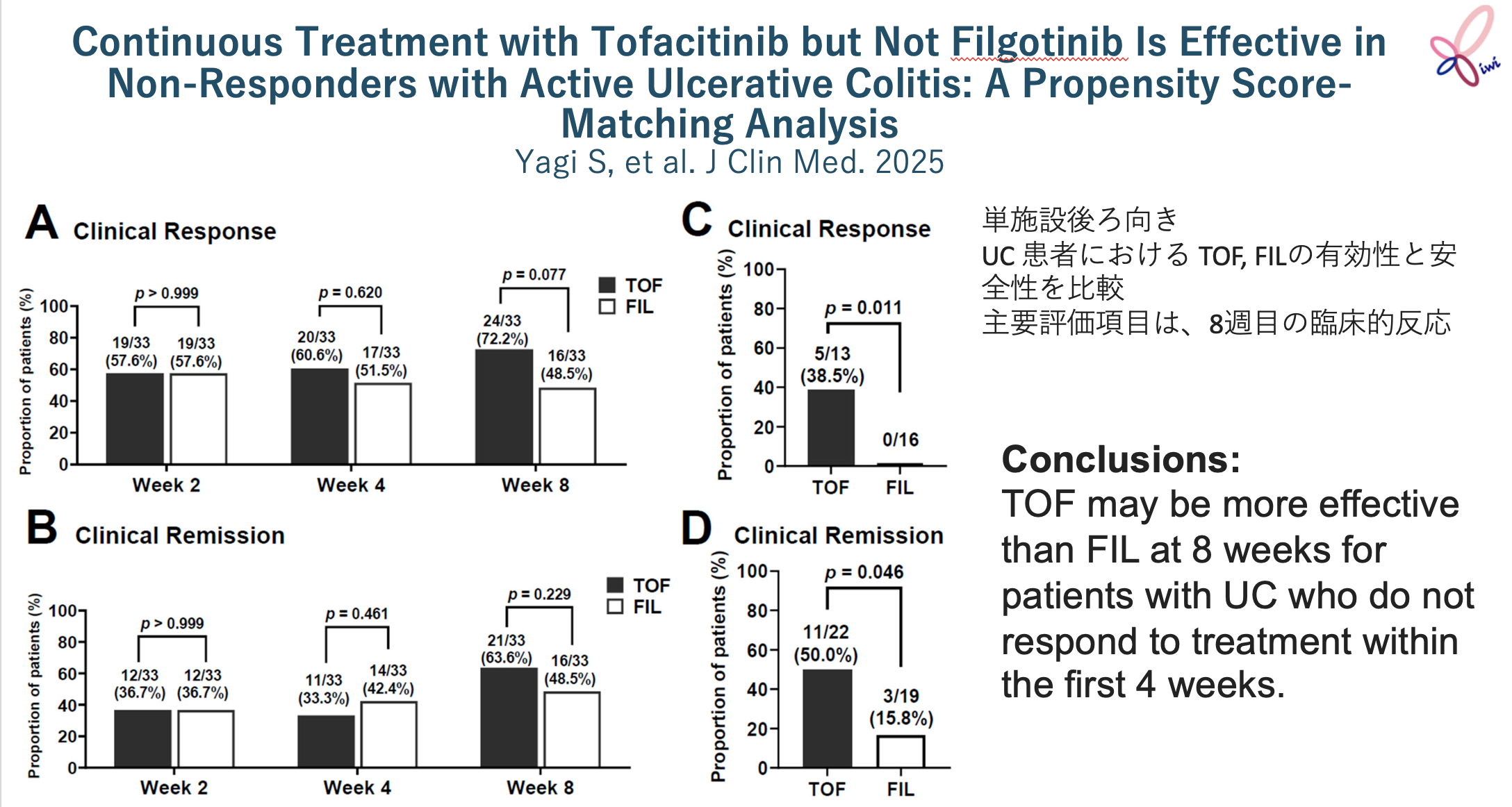

Continuous Treatment with Tofacitinib but Not Filgotinib Is Effective in Non-Responders with Active Ulcerative Colitis: A Propensity Score-Matching Analysis. J Clin Med. 2025 Jan 2;14(1):217. PMID: 39797304

Yagiらは、 国内のUC患者におけるTOFとFILの有効性および安全性を比較するため、 傾向スコアマッチング解析を用いた後ろ向き単施設研究を実施した。 その結果、 8週時の臨床反応率は、 TOF群では72.2%と増加傾向、 FIL群では48.5%と低下傾向がみられた。 臨床的寛解率は、 2週時 (36.7% vs 36.7%) から8週時 (63.6% vs 48.5%) にそれぞれ増加した。

4週時のノンレスポンダーにおける8週時の臨床反応率は、 TOF群がFIL群と比べて高くなり (38.5% vs 0%、 p=0.011)、 4週時に臨床的寛解が得られなかった患者における8週時の臨床的寛解率でも同様の傾向がみられた (50.0% vs 16.7%、 p=0.046)。 感染症および貧血の発現率は、 TOF群がFIL群と比べて高かった。

⑥抗TNF抗体-exposedにUPAが最も高い有効性 : TOF vs FIL vs UPA

<注目論文⑥>

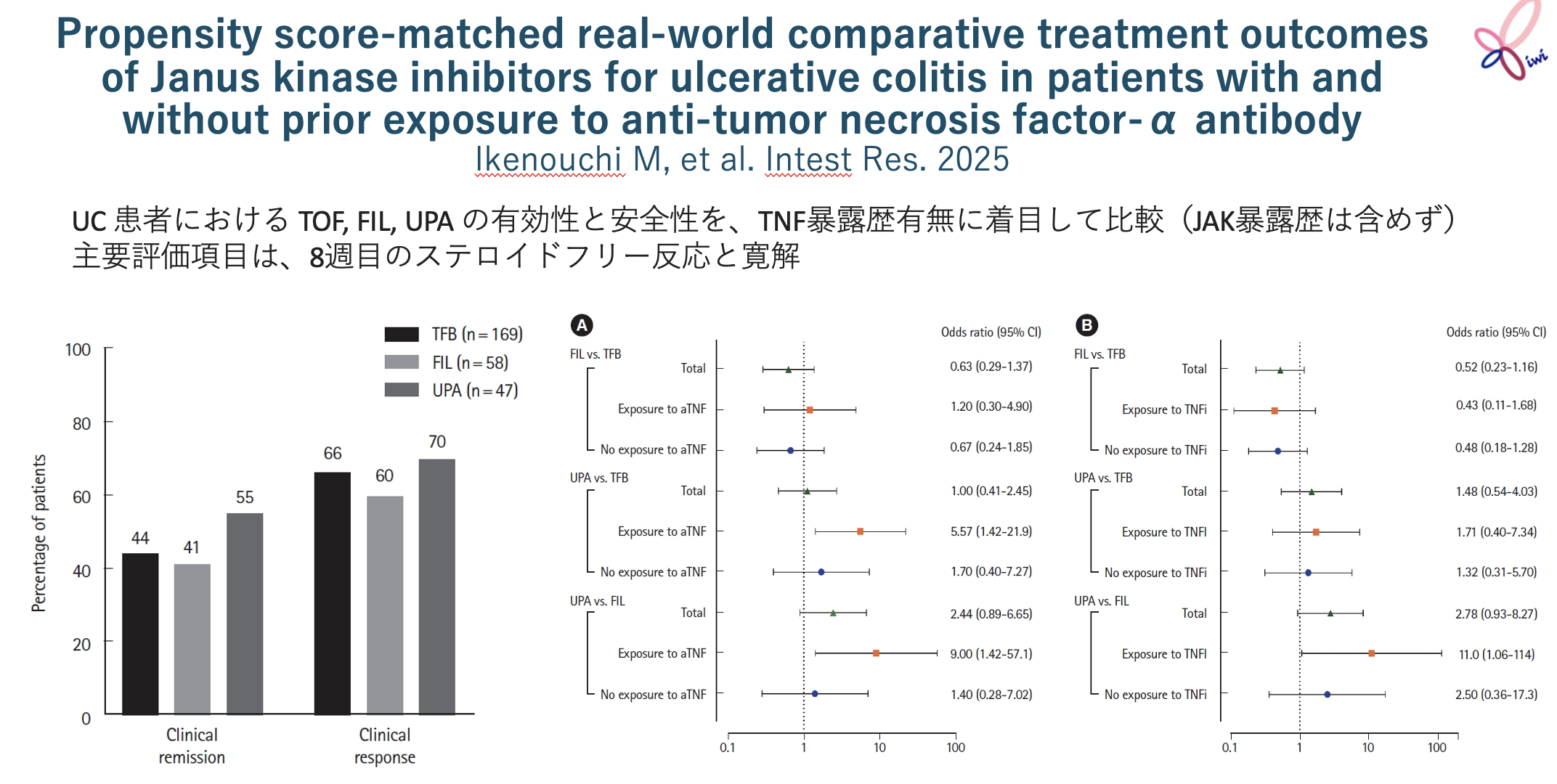

Propensity score-matched real-world comparative treatment outcomes of Janus kinase inhibitors for ulcerative colitis in patients with and without prior exposure to anti-tumor necrosis factor α antibody. Intest Res. 2025 Feb 3. Online ahead of print. PMID: 39894450

Ikenouchiらは、 国内のUC患者におけるTOF、 FIL、 UPAの有効性および安全性を、 抗TNF抗体治療歴の有無に着目して比較するため、 傾向スコアマッチング解析を用いた後ろ向き多施設共同コホート研究を実施した。 その結果、 抗TNF抗体-exposed患者の8週時のステロイドフリー寛解率は、 UPAがTOF (aOR 5.57 [95%CI 1.42-21.90] ) およびFIL (aOR 9.00 [95%CI 1.42-57.10] ) よりも有意に高かった。

一方、 抗TNF抗体-naived患者におけるステロイドフリー寛解率および臨床反応率は3群間で有意差を示さなかった。 AE発生率はUPAがTFBおよびFILと比べてわずかに高かった。

<①~⑥より、 私はこう見る>

論文②③④⑥より、 JAKi3種 (UPA、 FIL、 TOF) の有効性はUPA > TOF > FILであることが示唆された。 一方で③④⑥で報告されているようにUPAはAEが多く、 ④で多く報告されたざ瘡のほか、 帯状疱疹などの感染症、 好中球減少などの検査値異常も懸念される。

また、 ③④⑥の報告より、 特にUPAはBio / 他のJAKiのexposed患者においても有効性を示し、 UPA投与前にTOFまたはFILを先行JAKiとして検討しうることが示唆された。 JAK選択性と有効性との相関は不明だが、 安全性に関して、 Pan-JAKのTOF投与が有害事象のスクリーニングになっている可能性がある。

③にてTOF-exposed患者にUPAを投与した場合、 TOF-naive患者に投与した場合と比べ有意に高い継続率を示しており、 この差異の理由として、 TOF-naive患者でよりAE発現率が高かったことが報告されている。

🔢 HOKUTO関連コンテンツ

リンヴォック錠7.5mg / 15mg / 30mg / 45mg

ウパダシチニブ

トファシチニブ

フィルゴチニブ

検査 : AI (Artifical Intelligence)

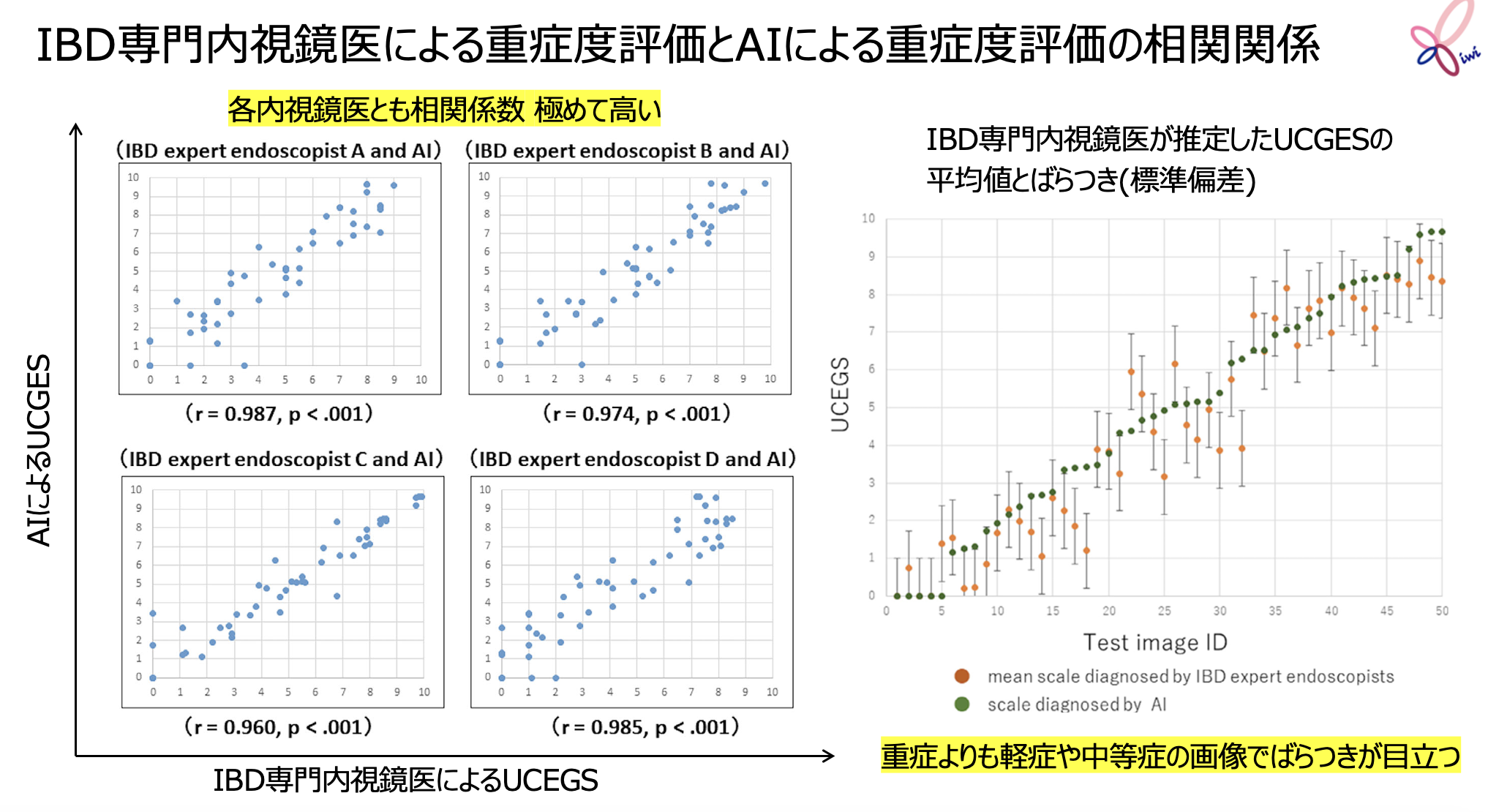

UCの内視鏡的重症度をグラデーションスケールで定量化するAIを評価

<注目論文>

Artificial intelligence quantifying endoscopic severity of ulcerative colitis in gradation scale. Dig Endosc. 2024 May;36(5):582-590. PMID: 37690125

Takabayashiらは、 UCの内視鏡的重症度をグラデーションスケールで定量化するためのAIシステムの開発・評価を目的として、 炎症性腸疾患 (IBD) 専門内視鏡医がトレーニングデータとして画像ペアに相対的重症度をラベリングし、 ランキング-畳み込みニューラルネットワーク (ranking-CNN) を用いてUC Endoscopic Gradation Scale (UCEGS) で重症度を評価した。 その後、 ranking-CNNとIBD専門内視鏡医4人それぞれによるUCEGSの相関係数を算出した。 その結果、 相関係数はすべて0.95以上であった (p<0.01)。

<私はこう見る>

IBD専門内視鏡医4人全員で相関係数は非常に高い結果となった。 また、 IBD専門内視鏡医が推定したUCGESでは、 重症よりも軽症や中等症でばらつきが目立った。 実際の炎症は、 従来のMayo内視鏡サブスコア (MES) や内視鏡的重症度指標 (UCEIS)のように段階的ではなくグラデーションで推移していくわけで、 この実際との乖離を解消するUCEGSを指標として用いた点は本研究の大きなポイントといえる。 一方で、 新たな指標はリファレンスとして認められないといったジレンマもある。

🔢 HOKUTOの関連コンテンツ

潰瘍性大腸炎の重症度分類

潰瘍性大腸炎の内視鏡的活動スコア

ChatGPT3.5によるIBD患者への情報提供の正確性・完全性を評価

<注目論文>

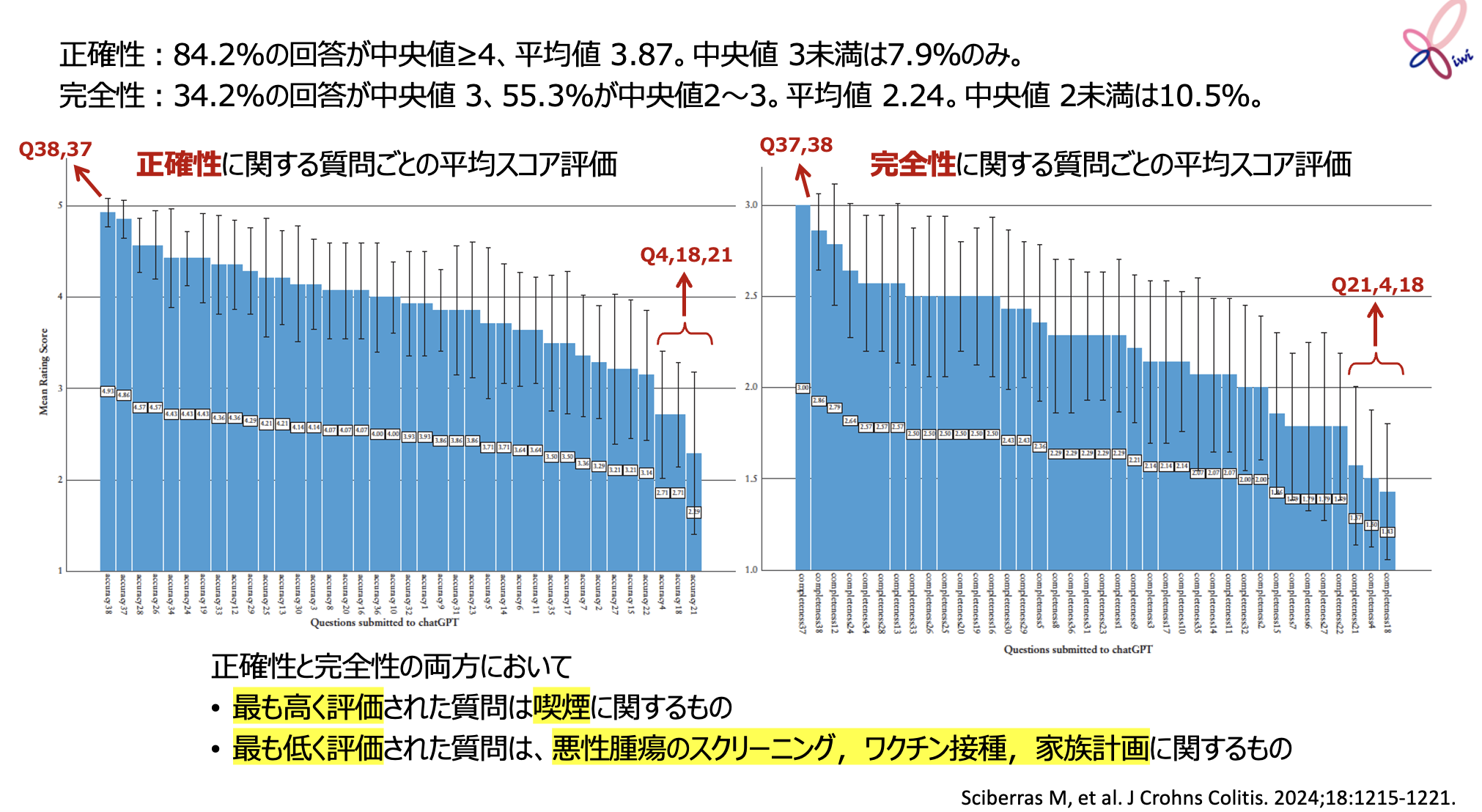

Accuracy of Information given by ChatGPT for Patients with Inflammatory Bowel Disease in Relation to ECCO Guidelines. Crohns Colitis. 2024 Aug 14;18(8):1215-1221. PMID: 38520394

Sciberrasらは、 ChatGPT3.5によるIBD患者への情報提供の正確性および完全性の検討を目的として、 IBD患者による38の質問 (質問グループ : ①UC・クローン病 [CD]・悪性腫瘍、 ②妊娠と妊孕性、 ③ワクチン接種と感染症、 ④補完療法) をChatGPT3.5に入力し、 IBD専門医14名が回答の正確性 (5段階) と完全性 (3段階) を、 ECCOガイドラインと比較しリッカート尺度を用いて評価した。

その結果、 正確性スコアは平均3.87であり、 84.2%が中央値4以上、 完全性スコアは平均2.24であり、 34.2%が中央値3、 55.3%が中央値2-3未満であった。 4つの質問グループ間で有意なスコアのばらつきはなかったものの、 個別質問における解析では正確性および完全性の双方で有意差が認められた (それぞれp<0.001)。

正確性と完全性の双方で最も高い評価を受けた質問は喫煙に関するものであり、 最も低い評価を受けた質問は、 悪性腫瘍のスクリーニング、 ワクチン接種、 家族計画に関するものであった。

<私はこう見る>

ChatGPTは、 2022年に初公開されてからこの短期間で驚異的な進化を遂げている。 今後、 問診やある程度回答が確立しているさまざまな場面で診療補助ツールとして有用な可能性がある。 医師の負担軽減および患者の早期疑問解消に寄与することが期待される。

治療・感染症 : 母子

IBDの母親および胎内で曝露した乳児におけるVDZ、 USTの血中薬物動態の検討

<注目論文>

Vedolizumab and Ustekinumab Levels in Pregnant Women With Inflammatory Bowel Disease and Infants Exposed In Utero. Clin Gastroenterol Hepatol. 2025 Jan;23(1):124-133. PMID: 38492905

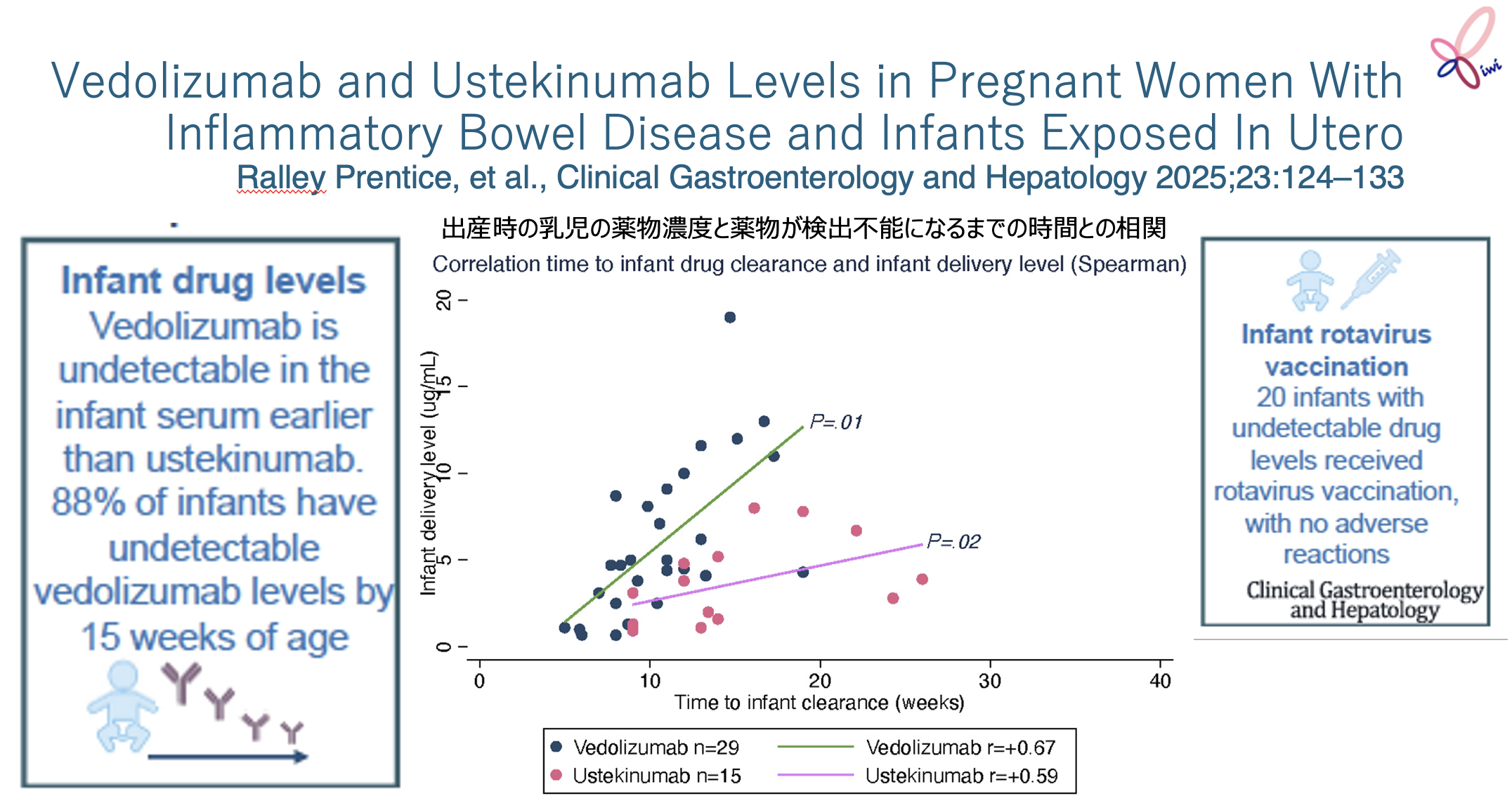

Prenticeらは、 抗α4β7インテグリン抗体ベドリズマブ (VDZ) または抗IL-12/23p40抗体ウステキヌマブ (UST) を投与されたオーストラリアのIBDの母親および胎内で曝露した乳児における血中薬物動態を検討する多施設共同前向き観察コホート研究を実施した。

その結果、 母親のVDZ血中濃度は、 体重増加に伴い妊娠中に32%低下したが、 UST血中濃度に変化はみられなかった。 また、 母親と新生児 (臍帯血) の血中薬物濃度比はVDZが0.7、 USTが1.7であり、 USTにおいてより高濃度の胎盤移行が確認された。

生後15週までに薬物が検出されなくなった乳児の割合は、 VDZで88%、 USTで67%であった。 薬物濃度が検出以下になった後にロタウイルスワクチンを接種した乳児20例において副作用は報告されなかった。

<私はこう見る>

USTにおいて高濃度の胎盤移行が確認され、 VDZにおいて乳児の生体内からの消失が早かった。 VDZとUSTは同じ抗IgG1抗体であるにも関わらず、 薬物動態が大きく異なるのは興味深い。 理由として、 胎盤移行において、 α4β7インテグリンによるトラップが関与している可能性が考えられる。

また、 母親の薬物動態も異なるのは、 VDZが点滴静注、 USTが皮下注であることが一因として考えられ、 その他、 IgGの体内クリアランスのどこかに原因がある可能性もある。 薬物が検出されなくなった乳児の割合を 「生後15週まで」 として検討している理由は、 腸重積症リスク抑制の観点でロタウイルスワクチンの初回接種を14週6日までに行うことが推奨されているためである。 薬物が検出されなくなるまでの時間と出生時の血中濃度に関連性が示されている。

IBDの母親へのBio投与が乳児の免疫系に及ぼす影響を評価

<注目論文>

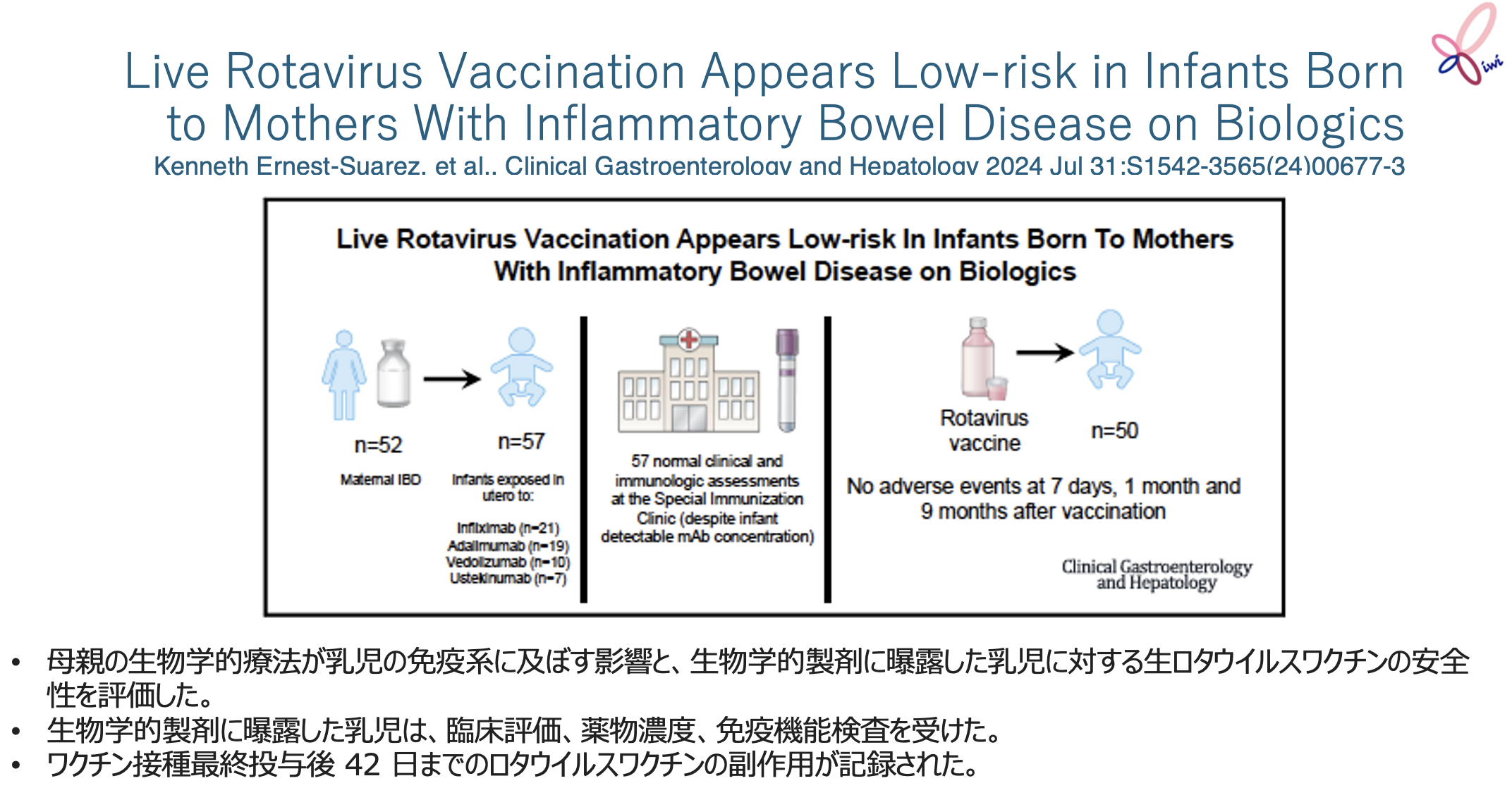

Live Rotavirus Vaccination Appears Low-risk in Infants Born to Mothers With Inflammatory Bowel Disease on Biologics. Clin Gastroenterol Hepatol. 2024 Jul 31:S1542-3565(24)00677-3. PMID: 39089515

Suarezらは、 IBDの母親へのBio投与が乳児の免疫系に及ぼす影響と、 曝露した乳児に対するロタウイルスワクチンの安全性を前向きコホート研究で評価した。 Bioに胎内で曝露した乳児57例において検証された免疫学的評価の結果、 血中濃度中央値はインフリキシマブ (IFX) が6.1μg/mL、 アダリムマブ (ADA) が1.7μg/mL、 USTが0.6μg/mL、 VDZが10.7週齢で検出不能であったにも関わらず、 すべての乳児で正常であった。

ロタウイルスワクチンは50例に接種され、 初回接種は中央値13週齢で実施された。 ワクチン接種最終投与後42日までの副作用は報告されなかった。

<私はこう見る>

妊娠中後期以降にBioを投与された女性の出生児では、 出生6ヵ月頃までは生ワクチンの接種を控えることが勧められている。 一方で、 上述のとおりロタウイルスワクチンは初回接種を14週6日までに行うことが推奨されており、 本研究の初回接種 (中央値13週齢) もこれに沿っている。 すべての乳児で免疫機能検査の結果は正常であり、 Bioに曝露した乳児に対するロタウイルスワクチンの投与は、 血中薬物濃度に関係なくリスクが低いことが示唆されている。

関連コンテンツ

潰瘍性大腸炎

クローン病

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。