HOKUTO編集部

1ヶ月前

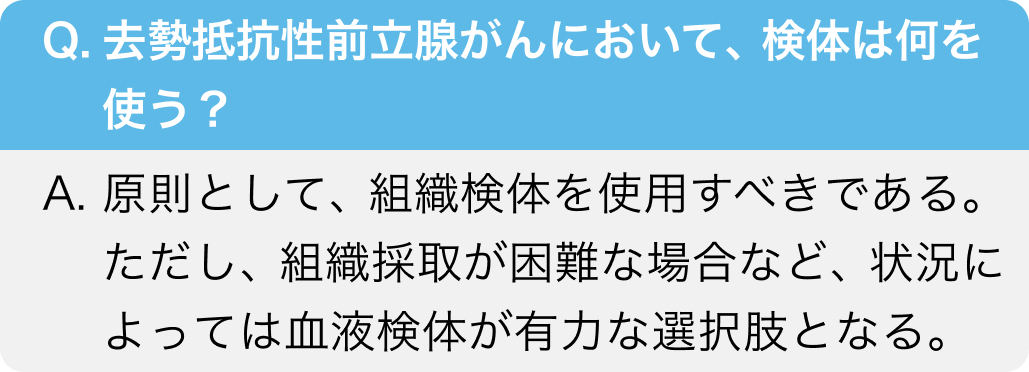

組織と血液、前立腺がんでの検体選択の判断軸は?

組織検体の使用が原則

組織検体は変異の検出精度が高い

がん遺伝子パネル検査 (CGP) で正確な結果を得るためには、 質の高い腫瘍由来DNAを十分に確保することが重要となる。

一般的に、 組織検体は血液検体に比べて腫瘍細胞の含有量が多く、 鏡検で腫瘍細胞の含有率を確認できることから、 腫瘍DNAの量・質を事前に担保することが可能である。 そのため、 組織検体を用いることで遺伝子変異の検出精度が高くなる。

こうした理由から、 可能な限り組織検体の提出が推奨されている。

関連記事(解説:がん遺伝子パネル検査の基礎知識)

血液検体には偽陰性のリスクあり

ctDNAが少ないと、 腫瘍由来の遺伝子変異を検出できない

血液検体を用いたCGP (いわゆるリキッドバイオプシー) では、 血中cell free DNAから腫瘍由来の循環腫瘍DNA (ctDNA) の変異を検出する。

しかし、 cell free DNAには正常細胞由来のDNAが多く含まれている。 そのため、 腫瘍量が少ない場合や治療により病勢が制御されている場合には、 ctDNAが非常に少なく*、 腫瘍由来の遺伝子変異を検出できない (偽陰性) リスクがある。

*PSAが高値で病勢が強い症例では、 ctDNAが十分確保でき、 変異を捉えやすいこともある。

また、 組織検体と異なり、 末梢血から抽出されたcell free DNA内にctDNAが含まれているかどうかは検査が完了するまで分からない。 すなわち、偽陰性の結果でもCGP検査を実施した扱いとなるため、 慎重に適用を判断すべきと考えられる。

骨転移例では血液検体が選択肢になることも

前立腺がんは骨転移を起こしやすく、 転移部位からの組織採取が難しい。 また、 治療後の原発巣はがん細胞が死滅しており、 再生検を行ってもCGP検査に適した検体を採取することは困難であることが多い。

このようなケースでは、 血液検体の使用が現実的な選択肢となる。

血液検体を検討する目安

「基本的には組織検体を優先し、 取得が困難な場合には血液検体で代替する」 ことが、 実臨床での運用と考えられるが、 偽陰性の結果とならないための目安はないだろうか?

転移部位、 特に肝転移の有無が、 血液検体による検査の結果に大きく影響することは知られている。 しかし、 去勢抵抗性前立腺がん (CRPC) では骨、 リンパ節転移が多く、 肝転移はほとんど認められない。

また、 骨転移が多発している症例でも偽陰性となる症例を多く経験しており、 転移個数を目安にするのも難しい。

PSA値が判断の目安となる可能性

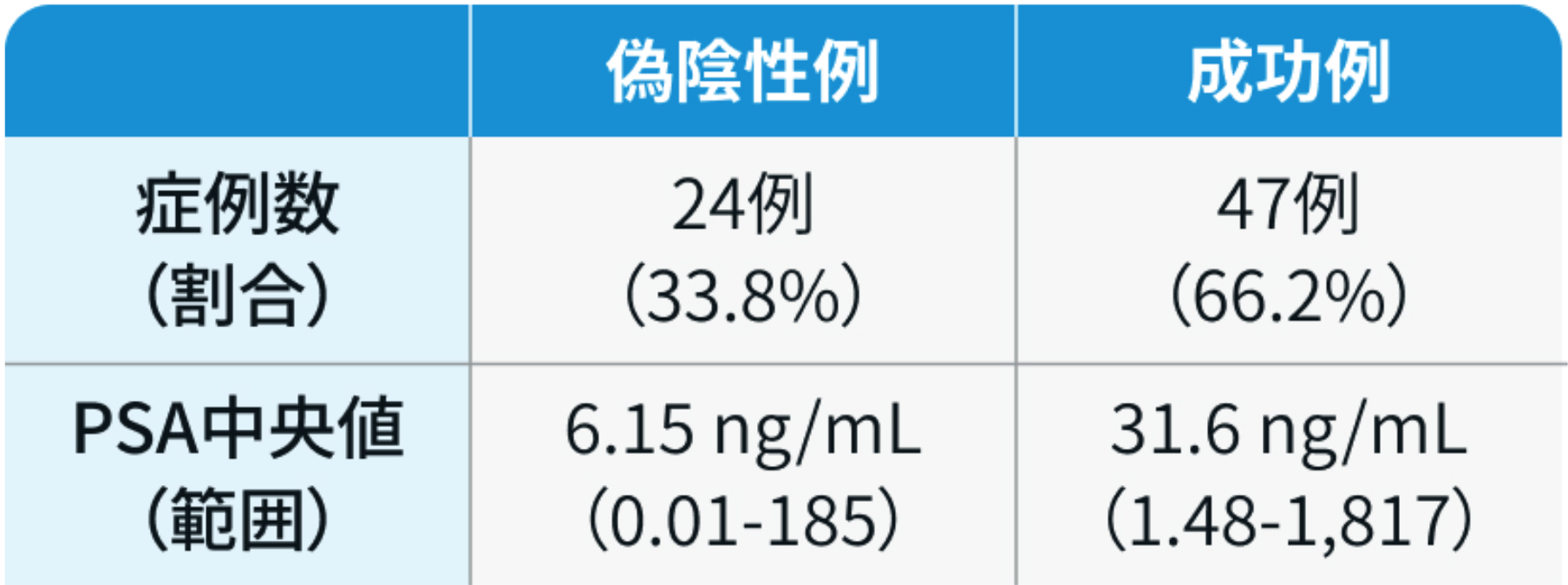

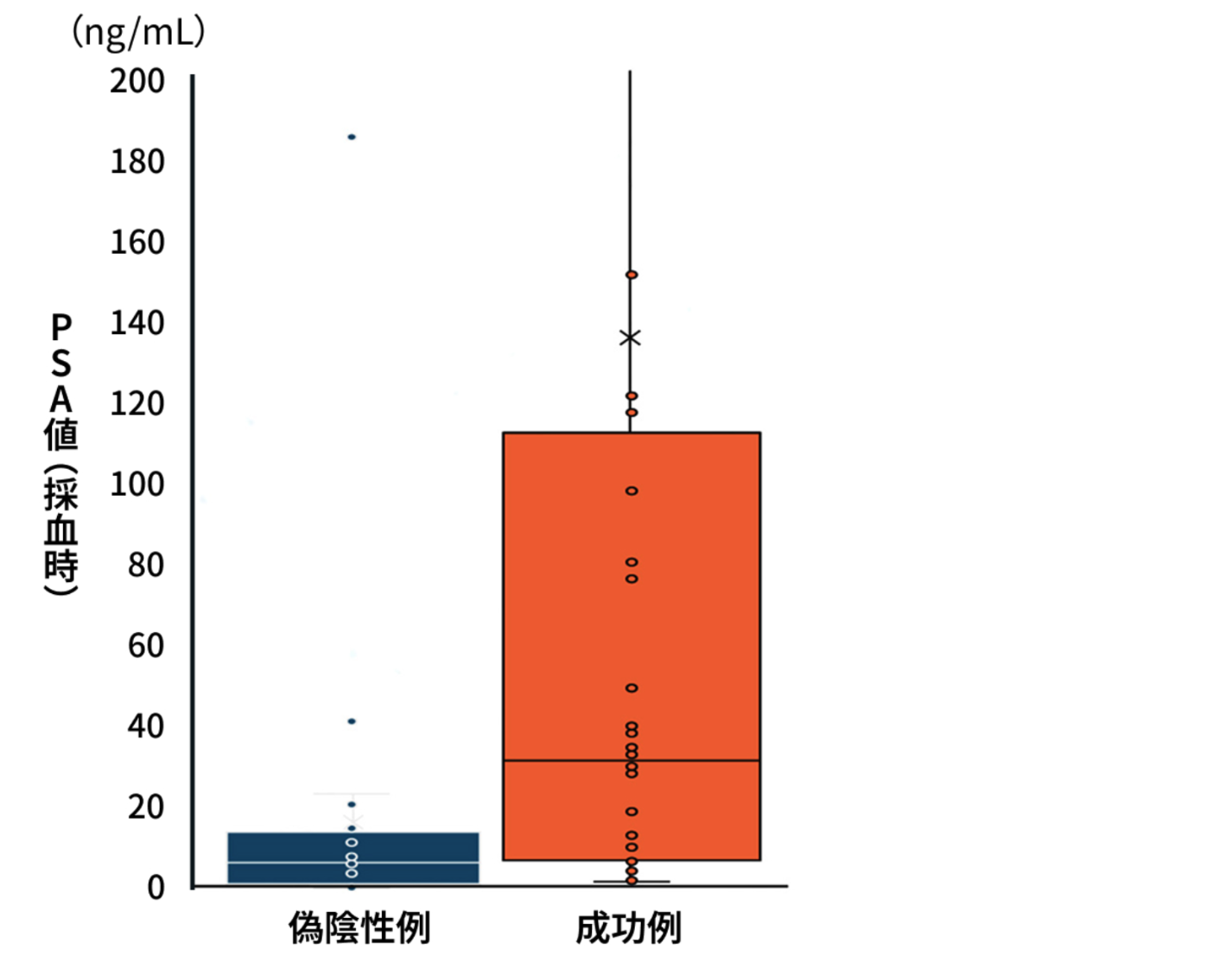

では、 PSA値はどうであろうか?以下に、 自施設において血液検体によるCGP検査を行ったCRPC患者のデータを示す。

▼PSA値の比較

▼偽陰性の患者情報

(著者提供データを基に編集部作成)

CRPC患者71例中24例 (33.8%) で偽陰性と推定される結果となった。 PSA値を比較すると、 検査成功例は中央値31.6 ng/mLであったのに対し、 偽陰性例では中央値6.15 ng/mLと有意に低かった。

また、 血液検体を用いたCGP検査が成功しやすいPSA値の目安は28 ng/mLと算出されたが、 上図から判断すると、 臨床上はPSA値20 ng/mL前後を目安とするのが現実的と考えられる。

なお、 検査時にPSA値が1桁であっても、 その後に急激に上昇している症例では検査が成功しているケースが多い。 PSAの推移 (トレンド) にも着目する必要がある。

CRPCではBRCA変異の検出が治療効果の高いPARP阻害薬の使用に直結する。 本疾患は、 血液検体による検査での偽陰性のリスクが高いがん種である。 このことを念頭におき、 安易に血液検体を選択せず、 古い原発巣のアーカイブ検体であっても組織検体による検査を一度は検討していただきたい。 その際には、 病勢やPSA値 (トレンド含む) などが参考になる。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。