寄稿ライター

3ヶ月前

働き方改革の現在地 in 大学病院

医局ウォッチャーこと、 コアライ ミナトです。 連載18回目のテーマは 「大学病院での働き方改革の現状」 です。

労働環境は改善傾向か

皆様ご存知の通り、 医師の働き方改革が2024年4月に始まりました。 これに先立ち、 数年前から身の回りでも変化が起こっています。

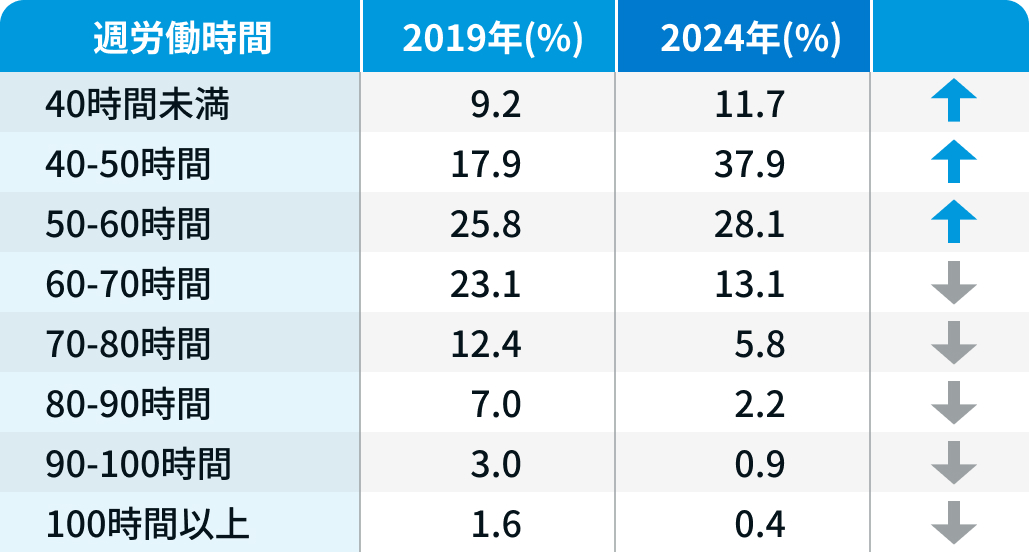

今回は、 24年4月時点と2019年 (令和元年) で、 大学病院における労働時間のデータを比較します。 厚生労働省と全国医学部長病院長会議の資料を元にした週労働時間は以下の通りです【表1】。

【表1】厚労省などの公表データからHOKUTO編集部作成*¹⁾*²⁾

2つのデータが一連の検討ではないため、 条件が完全に揃っているわけではありませんが、 労働時間は明らかに短縮傾向にあります。

- 複数主治医・チーム制の実施

- 患者・家族への説明の勤務時間内実施

- 連続勤務時間の制限

などの工夫で労働時間短縮が実現したようです。

懸念① : 宿日直許可

ただ、 いくつかの懸念点があります。 その1つは 「宿日直許可」 です。

これは、 「常態として、 ほとんど労働をする必要のないこと」 などを条件に、 宿日直時間を労働時間のカウントから除外する制度です。 上記のデータも、 宿日直と判断された時間は除外されています。

制度が適正に運営されていれば問題はなさそうですが、 気になるデータがあります。

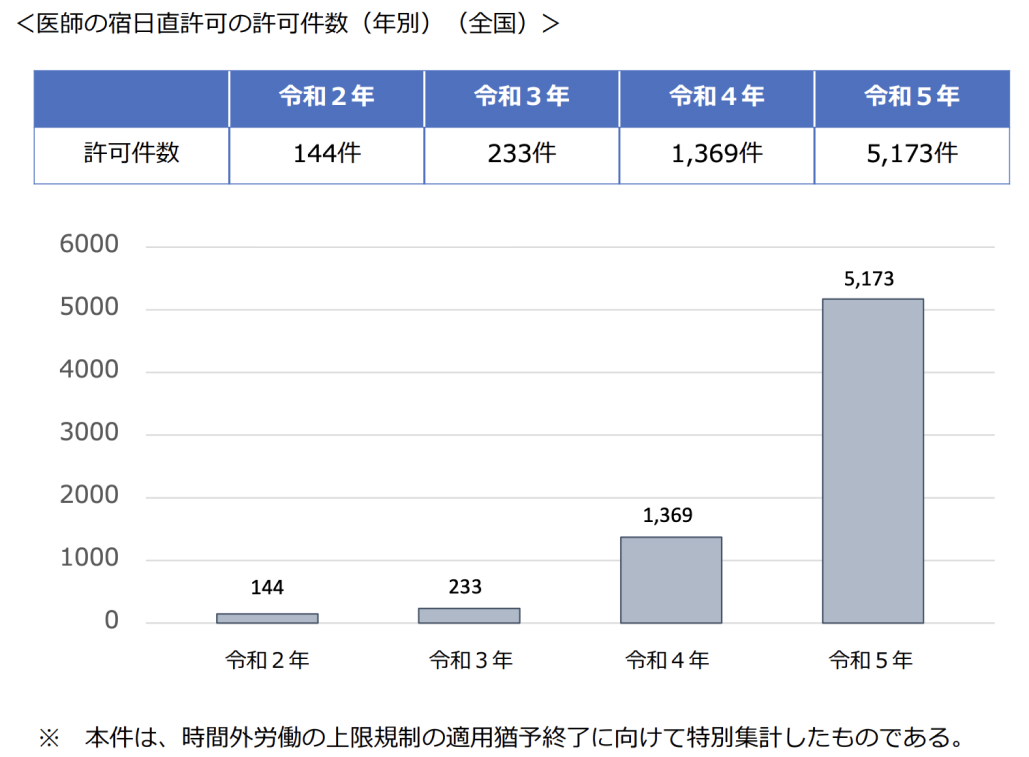

【表2】厚労省の資料より*³⁾

【表2】の通り、 2024年の制度施行に向け、 宿日直許可が急増しています。 日本の病院数は約8000なので、 6割以上の病院の夜間休日業務が 「常態として、 ほとんど労働をする必要のない」 とされていることになります。

これに対して 「さすがにどうなんだ」 とツッコミが入る事態となっています。

懸念② : 自己研鑽

もう1つの懸念は、 「自己研鑽の適応範囲」 です。 研究や教育を業務時間に含めるか、 という点ですね。

制度施行に先立ち、 厚労省は、 「大学病院勤務医の本来業務として、 教育・研究およびその準備・後処理を含める」 という見解を示しました。 これを聞いた時 「素晴らしい!」 と思ったのですが、 詳しく調べてみると、 どうやらそうでもないようです。

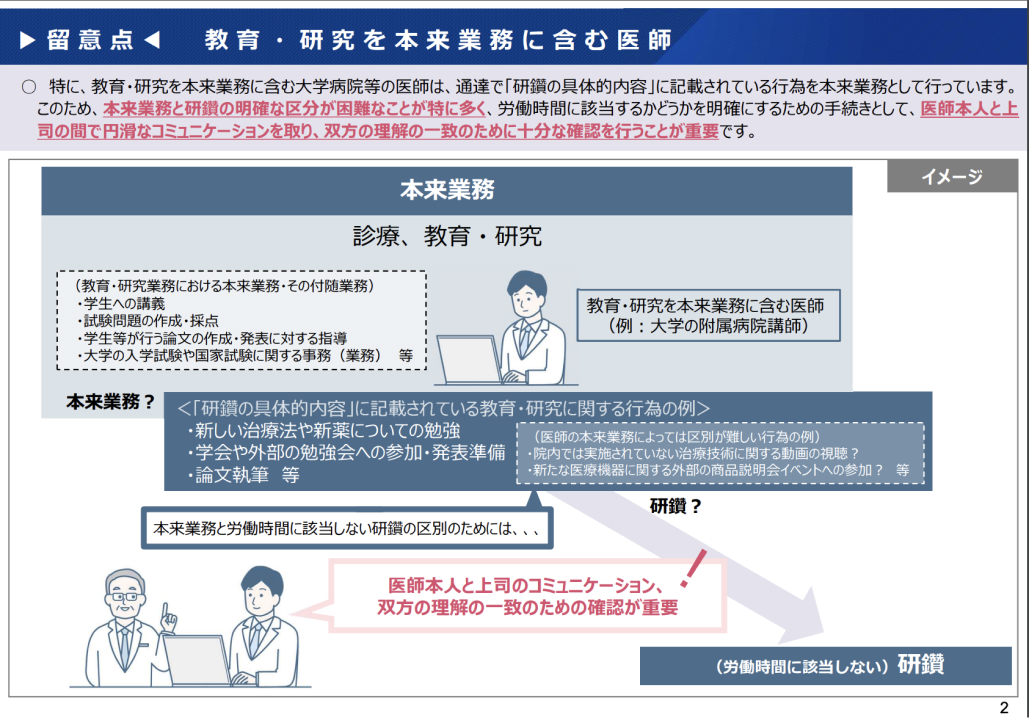

【資料1】厚労省の資料より*⁴⁾

【資料1】を見て下さい。 学生への講義や試験の採点はハッキリと業務と認められたものの、 研究職の本分でもある論文執筆や研究のために手を動かす時間は、 曖昧なままとなっているのです。

「医師本人と上司のコミュニケーション、 双方の理解の一致のための確認が重要」 とは…。

「わかっているよね☻」 という、 お上からの声が聞こえるような気もします。

まとめ

約5年前と現在の労働時間を比較し、 大学での働き方改革の現状を考察しました。

帳尻合わせ的なスタートを切った制度ではありますが、 無茶な働き方はやめよう/やめさせようという大きな流れができ、 労働時間が減少する方向に向かっていることは間違いないでしょう。

今後、 実態が制度に追いついてくることに期待しつつ、 今回は締めたいと思います。

>>著者が運営するブログはコチラ : 「勤務医のマーチ」

出典

- ¹⁾ 厚生労働省 : 第9回医師の働き方改革の推進に関する検討会(2020/9/30),参考資料3,11p

- ²⁾ 全国医学部長病院長会議 : 大学病院の医師の働き方改革に関するアンケート調査結果 (2024/9/11) ,5p

- ³⁾ 厚生労働省 : 医療機関の宿日直許可に関する FAQ

- ⁴⁾ 厚生労働省 : 医師の研鑽の適切な理解のために

HOKUTO関連コンテンツ

- 「若手が医局に入らない」は本当?~営業トークにご用心~

- 医局人事の法則と 「勝ち組」の特徴

- 異動1発◯◯万円の損!?医局員の懐事情

- 医局の闇を感じた瞬間3選。 闇って200色あんねん

- 実はオイシイ?途中入局の実態は

- 寄付講座の“闇”~僻地へ行く医師のお値段~

- 「大学院を義務付けない」 医局が急増するワケ

- あわや左遷!? 関連病院出向中の落とし穴

- 医局の力を借りて人脈を作るポイント

- 医局vs関連病院 大喧嘩の顛末は?

- 退局時の失敗談。 去り際は美しく

- 医局員のお中元・お歳暮事情

- 医師大学院の実態をデータを元に解説

- 医局エリートと退局者がサシ飲みしてみた ~前編~

- 医局エリートと退局者がサシ飲みしてみた ~後編~

- 「医局クビ!」 ってどういう状況?4パターンに分けて解説

- 教授の退官と医局員の退局タイミング

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。