HOKUTO編集部

4ヶ月前

【要点把握】ヨード造影剤のよくある疑問 : 腎障害、 メトホルミン、 アレルギー

ヨード造影剤は、 CTをはじめとするさまざまな放射線検査で広く使用されていますが、 使用にあたっては腎機能やアレルギー歴など、 患者背景に応じた慎重な対応が求められます。 本記事では、 腎障害やメトホルミン内服、 アレルギー高リスク例の対応について、 ガイドラインをもとに現場で役立つポイントを整理します。

腎障害患者の対応は?

造影検査は、 臨床診断に必要と判断される場合には実施すべきであり、 腎機能のみを根拠に適応を制限するべきではない。

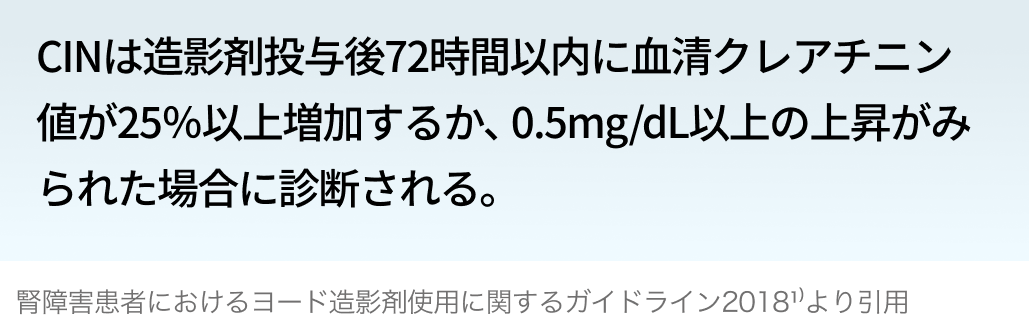

造影剤腎症の定義

かつて造影剤腎症 (CIN) は、 造影検査に伴う重大な合併症リスクとされていた。

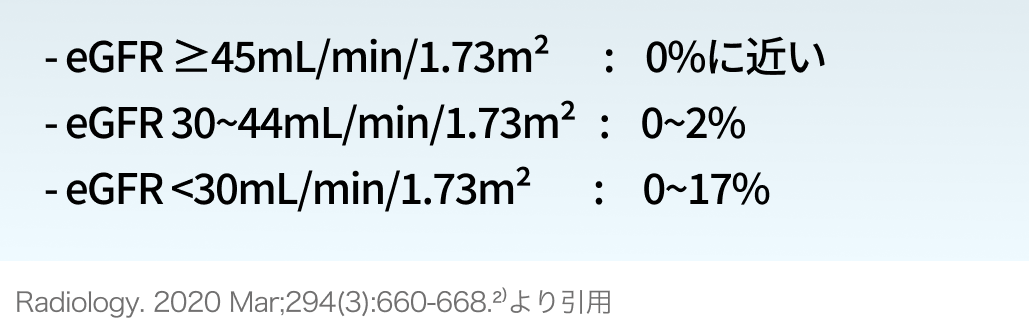

CINのリスク

近年の研究により、 静脈投与されるヨード造影剤によるAKIリスクは限定的であることが明らかとなっている。 2020年のACR/NKF (米国放射線学会/米国腎臓財団) 合同ステートメントでは、 CINのリスクは以下のように示されている。

また、 eGFR<30mL/min/1.73m²やAKI症例でも、 造影剤との直接的な因果関係は明確でないとする報告³⁾⁴⁾が増えている。 一方で、 実臨床ではeGFR<30mL/min/1.73m²の患者に対し、 CIN予防の目的で生理食塩水や重曹液の投与、 造影剤の減量が検討される⁵⁾。

腎機能のみを根拠に造影検査を避けるのではなく、 脱水、 心不全、 腎毒性薬剤の併用など他のリスク因子を総合的に評価・管理することが重要である。

メトホルミン内服患者の対応は?

eGFR<30mL/min/1.73m²の患者および透析中の患者では、 メトホルミンは禁忌である。

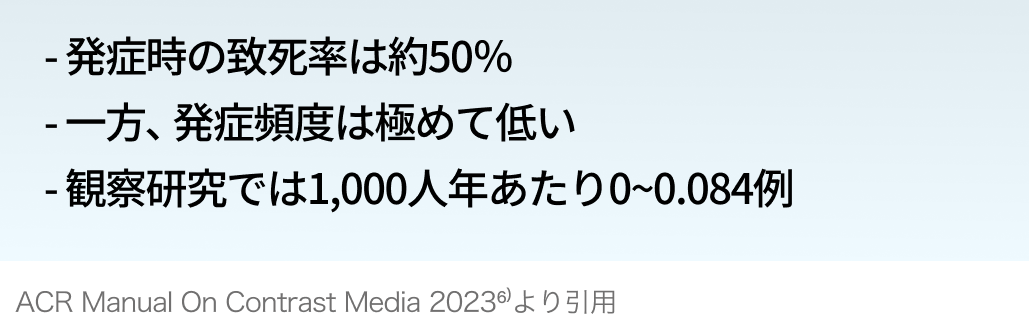

メトホルミン関連乳酸アシドーシス

メトホルミン関連乳酸アシドーシスは、 同薬剤内服中に発症しうる重篤な代謝性合併症で、

と報告されている。 報告例の多くは、 メトホルミンの禁忌に該当する患者に投与されたケースであり、 適切に使用された症例での発症はまれとされている。 また、 メトホルミン内服がCINの発症率に影響を与える明確なエビデンスは示されていない⁶⁾。

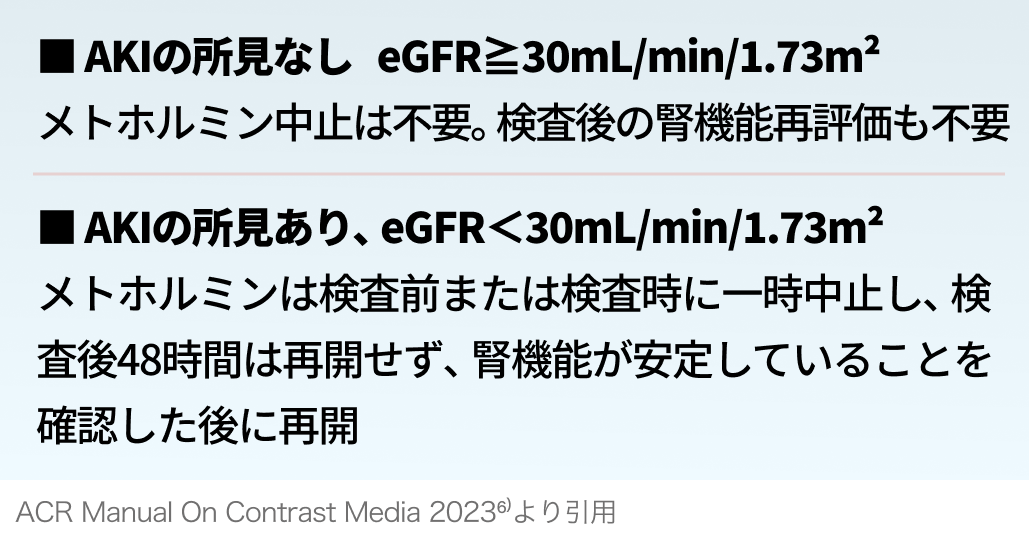

造影検査時の対応方法

米国放射線専門医会 (ACR) は、 メトホルミン内服患者に対するヨード造影検査時の対応として以下を推奨している。

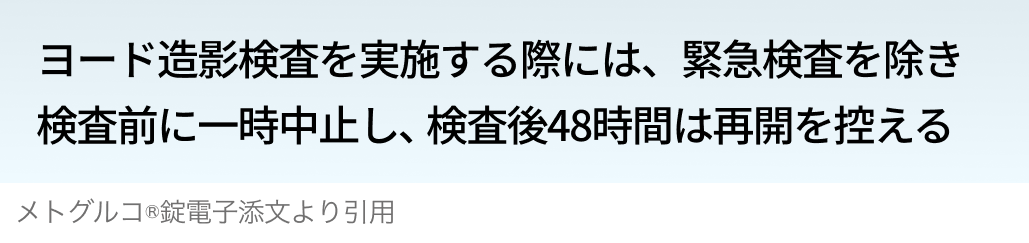

一方、 日本の添付文書では、以下とされている。

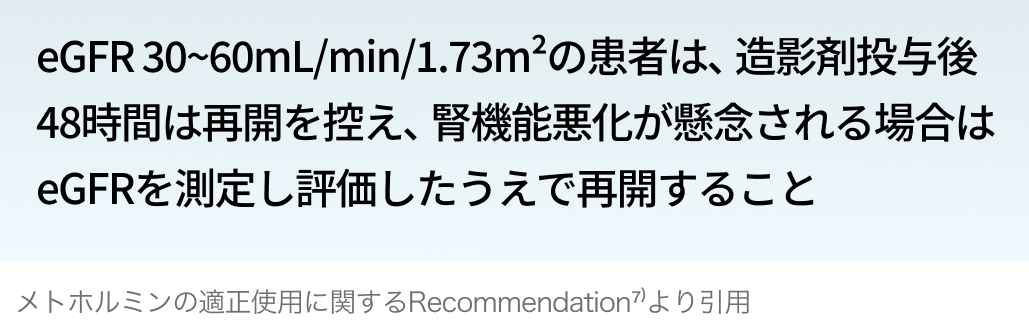

また、 日本糖尿病学会の『メトホルミンの適正使用に関するRecommendation⁷⁾』では、 以下のような対応が推奨されている。

以上を踏まえ、 実際の対応においては、 施設方針と患者個別のリスクを考慮して対応する。

高アレルギーリスク患者の対応は?

ヨード造影剤は、 医薬品によるアナフィラキシーの原因薬剤として上位に位置づけられている。 アナフィラキシーの予測法や確立された予防法は存在しないが、 副作用リスクの事前評価と、 適切な対応および医療従事者間の情報共有は、 検査を安全に実施するうえで不可欠である。

リスク因子

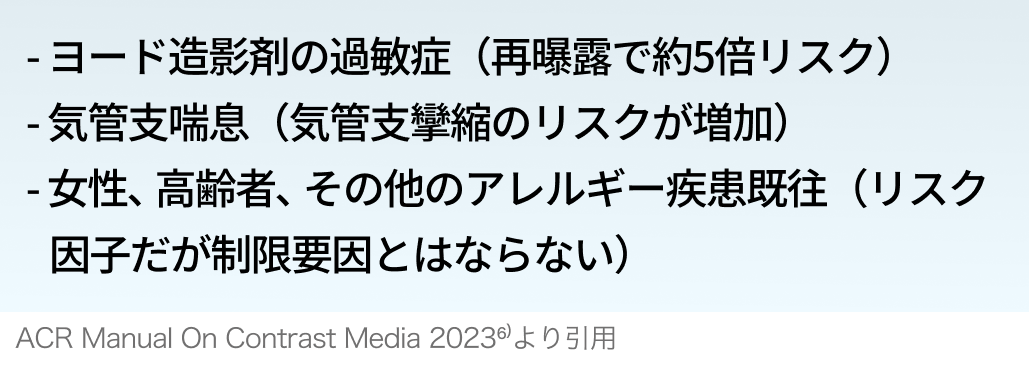

ヨード造影剤によるアレルギー様反応は0.6%、 重篤例は0.04%程度と報告されている。 多くは軽度であるが、 以下のような因子がリスクを高めるとされている⁶⁾。

ステロイド前投薬プロトコル

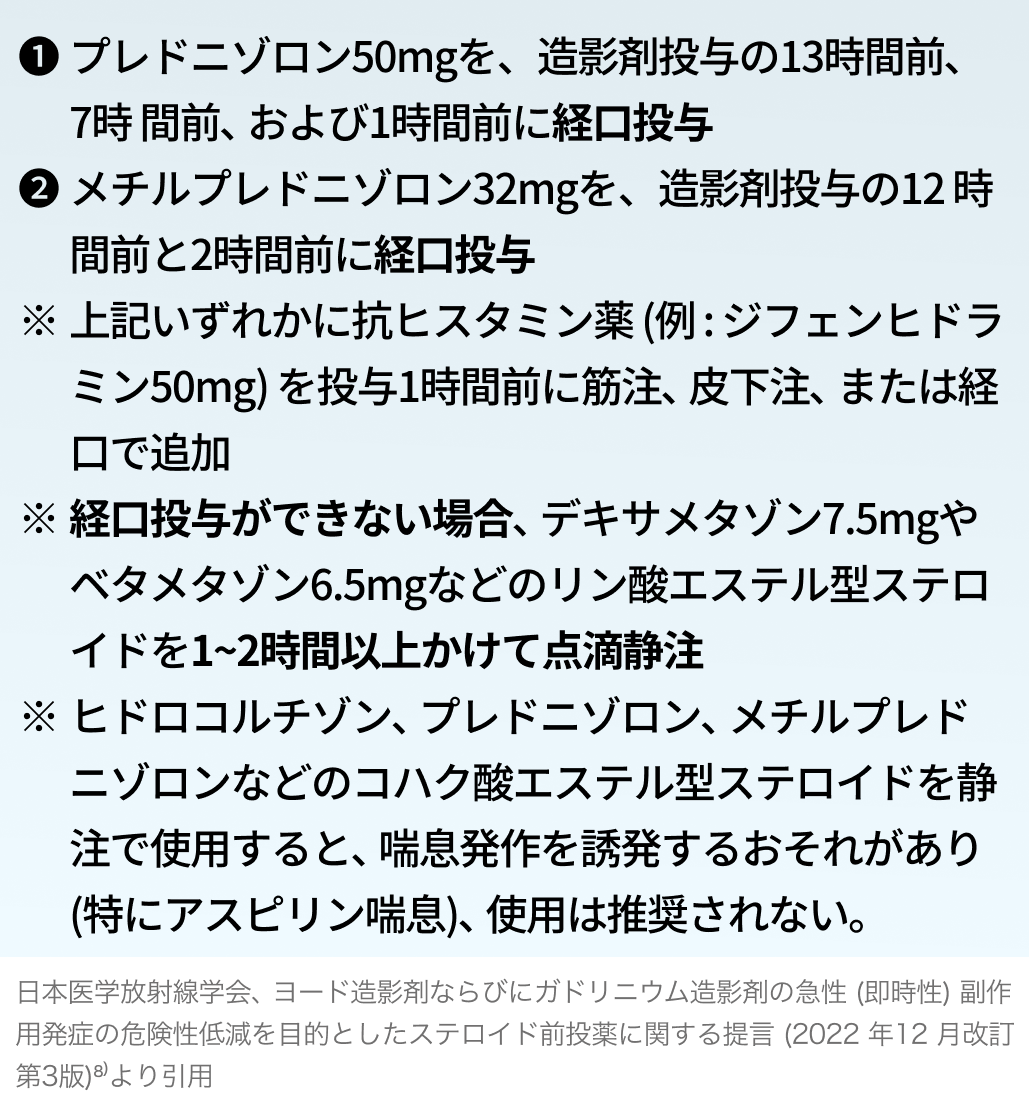

急性アレルギー様反応を低減する目的で、 ステロイドの予防投与が行われる。 有効性には議論があるが、 日本医学放射線学会では 「学会として積極的に推奨するものではない」 としつつ、 ACRのマニュアルに基づく以下のプロトコルを紹介している⁸⁾。

過敏症の既往がある患者や気管支喘息患者では、 代替検査や造影剤の変更、 ステロイドの前投薬を検討し、 有益性がリスクを上回ると判断される場合に限り、 慎重に造影検査を実施する。

出典

- 腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン2018

- Radiology. 2020 Mar;294(3):660-668.

- AJR. 2019;213:728–735.

- Intensive Care Med. 2023;49:205-215.

- 急性腹症診療ガイドライン2025 第2版

- ACR Manual On Contrast Media 2023

- 日本糖尿病学会、 メトホルミンの適正使用に関するRecommendation

- 日本医学放射線学会、 ヨード造影剤ならびにガドリニウム造影剤の急性 (即時性) 副作用発症の危険性低減を目的としたステロイド前投薬に関する提言

関連コンテンツ

💊 医薬品添付文書

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。