HOKUTO編集部

1年前

【第3回】もう怖くない!血小板減少のマネジメント (聖路加 藤野先生)

聖路加国際病院の藤野貴久先生による、 血小板減少マネジメントの連載第3回!今回は、 血小板減少を生じる、 緊急性が高く特別な対応が必要な疾患について解説します。

バックナンバー

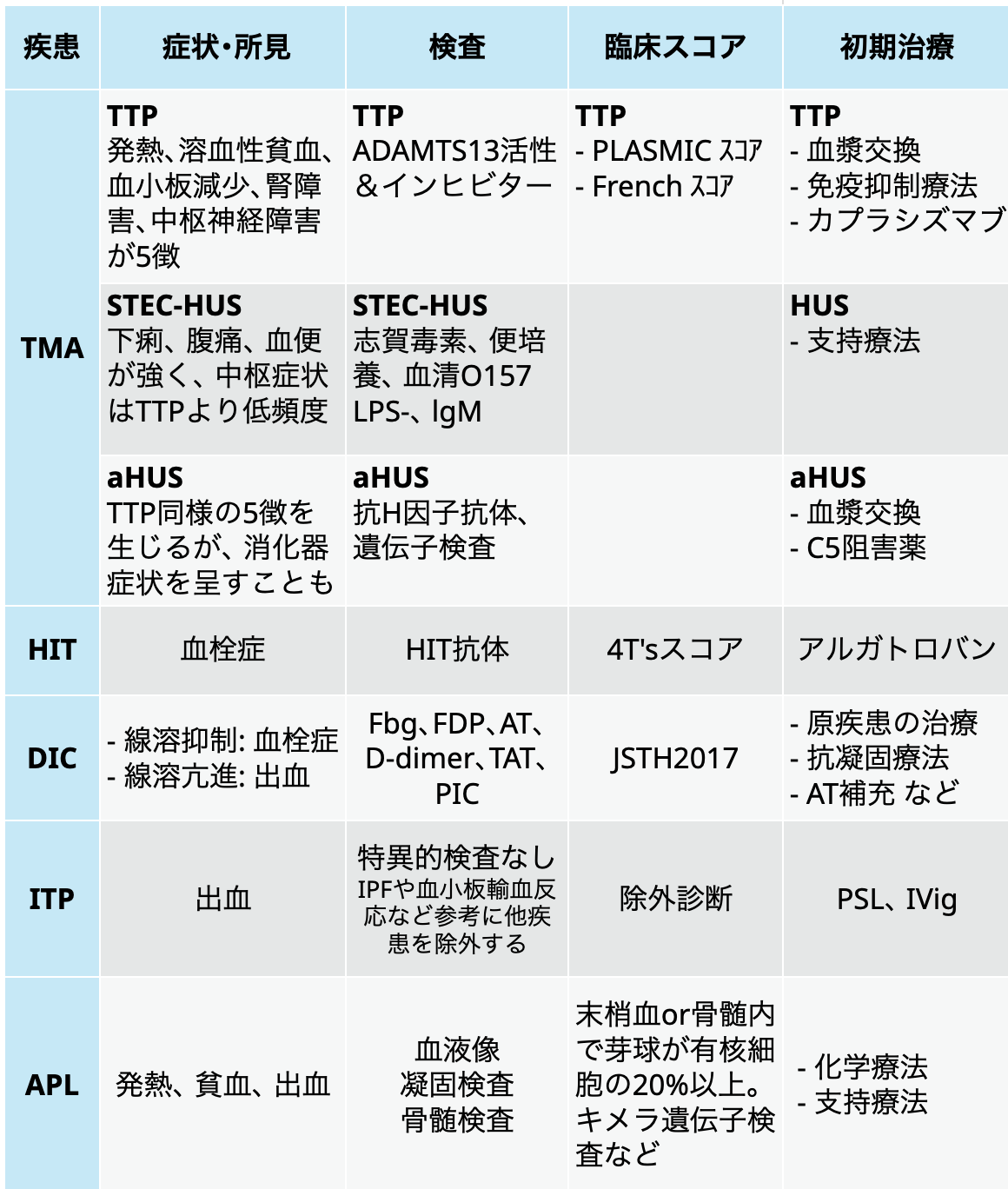

まず鑑別すべき「5疾患」

血小板減少を見たら、 どんな症例でもまず以下の5疾患を鑑別する。 この5疾患は、 一刻を争う可能性があるため、 事前に特徴を覚えておき、 すぐに精査する準備をしておく。

❶ 血栓性微小血管症 (TMA)

❷ ヘパリン起因性血小板減少症 (HIT)

❸ 播種性血管内凝固症候群 (DIC)

❹ 免疫性血小板減少性紫斑病 (ITP)

❺ 急性白血病 (特に急性前骨髄球性白血病APL)

なお、 Evans症候群、 膠原病なら抗リン脂質抗体症候群 (特にcatastrohic APS)、 妊婦ならHELLP症候群なども、 重要な疾患である。

❶血栓性微小血管症 TMA

臨床症状は 「Moschcowitzの5徴」

TMAは、さまざまな原因によって微小血管内に血小板血栓が生じ、 次いで赤血球が破砕され溶血性貧血を呈する病態の総称である。

さまざまな臓器の虚血症状が起こるが、 特に腎機能障害と中枢神経障害が有名である。 血小板減少、 破砕赤血球を伴う溶血性貧血、 発熱、 腎障害、 動揺する中枢神経症状をあわせて「Moschcowitzの5徴」 という。

TTP、 STEC-HUS、 aHUSが代表的な病型

TMAの代表的3病型が、 血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)、 志賀毒素産生性大腸菌感染による溶血性尿毒症症候群 (STEC-HUS)、 補体制御異常による非典型溶血性尿毒症症候群 (aHUS) である。

後天性TTPは 「血漿交換を行うか」 がカギ

TTP (ここでは後天性TTP) では、「血漿交換を行うかどうか」 が患者の命運を分けることになる。 TTPであるのに血漿交換が遅れると、 非常に予後が悪くなる。

一方、 ADAMTS-13関連検査は、 結果が判明するまでに数日待たなくてはならない。 その間に血漿交換を導入するべきかどうかの判断を下すためのツールとして🔢PLASMICスコアと🔢Frenchスコアがある。 PLASMICスコアだけでも知っておきたい。

致死的出血がなければ血小板輸血は禁忌

TMAは基本的に血栓性疾患であり、 血小板輸血は病態を増悪させるのでほぼ禁忌である。 致死的出血が起こっていない限り、 血小板輸血はしない。

❷ヘパリン起因性血小板減少症 HIT

疑ったら4T'sスコアで評価

名前は有名だが、 しっかり理解して診療している人が少ない印象がある。 HITを疑ったら🔢4T'sスコアでHITらしさを評価し、 高リスクであるならHIT抗体を提出する。

なお、 HIT抗体提出後は、 結果が判明するまでヘパリン投与禁止とする。 ルートロックのためのヘパリンも禁止である。

HIT抗体はヘパリン曝露がなければ数ヵ月で自然消失する可能性がある。 そのため、 HIT抗体の消失を確認すれば再投与が可能なこともある。

「HIT抗体陽性=HIT」 ではない

HIT抗体が陽性である場合は、 HITである可能性があるが確定診断ではない。 確定診断のためには、 HIT抗体が本当にHITを起こしているかどうかの機能的確定検査が必要である。

しかし、 コマーシャルベースでは検査できないため、 専門施設への検体送付を検討する。

HITで血小板輸血を行うことはまれ

HITは血栓性疾患であるため、 出血症で困ることはほとんどない。 そのため、 血小板輸血することは稀である。 むしろ血栓症が起こっていないか精査を怠らないこと。 透析回路の詰まりやすさなどが、 HITの唯一の症状であることもある。

❸播種性血管内凝固症候群 DIC

「早期発見と正しい評価」 が重要

DICに対する画期的と言える治療法はない。 ほとんどが弱いエビデンスに基づく治療であり、 唯一確かな治療は 「原疾患の治療」 である。

最も大事なことはDICに気付き、 正しく評価し、 血栓症/出血症に注意を払うことである。

診断基準は複数あり

診断基準はいくつかあるが、 日本血栓止血学会が策定した 🔢日本血栓止血学会DIC診断基準 2017年版を勧めたい。 病型ごとに診断基準を変えるなどの工夫がなされているため、 どの診療科の医師にも使用しやすい。

線溶抑制型DICは血栓症による臓器障害、 線溶亢進型DICは出血症が主な症状である。

線溶亢進型DICでは輸血閾値を低く

特に線溶亢進型DICは出血の高リスクであるため、 血小板数2~3万/μLを維持するように輸血閾値を低くする。

特に、 急性前骨髄球性白血病 (APL) は線溶亢進型DICがほぼ必発であり、 出血のリスクがかなり高い。

❹免疫性血小板減少性紫斑病 ITP

出血あっても、 圧迫できれば止血可能

血液内科医はよく出会う疾患である。 血小板が5,000/μL未満となり、 カウント不能となることも多い。

ただし、 凝固障害は伴わないため、 数値の印象ほどの重症出血は多くない。 圧迫できる出血であれば、 圧迫によって凝固が働き止血できる。

治療はステロイドor免疫グロブリン

初期治療は副腎皮質ステロイドによる免疫抑制療法と、 短期的に血小板上昇を期待する免疫グロブリン大量療法(いわゆるIVIg)がある。 前者は1~2週間、 後者は数日で効果が表れる。

IVIgを投与することで輸血反応性も現れるため、 重症出血が起こっても対応しやすい。

❺急性白血病

ポイントは 「感染症」 と 「出血」

急性白血病は誰でも知っている疾患で、 疑った際には速やかに血液内科へコンサルテーションされるはずである。 非専門家からしたら肝が冷える疾患の1つであろう。

急性白血病を疑ったら、 まずは「感染症」と「出血」に注意することが重要である。

発熱があればFNとして治療

感染症に関しては、 急性白血病が疑われる状態で発熱がある場合は、 発熱性好中球減少症 (FN) として扱うべきである。 一刻も早く血液培養を2セット採取し、 緑膿菌活性のある静注抗菌薬を開始する。

出血は特にDICに注意

感染症よりさらに緊急性があがる病態が出血である。 急性白血病の出血傾向が危ない理由として血小板減少、 DIC、 感染症が挙げられるが、 特に重要なのはDICである。

急性白血病はDICの代表的な基礎疾患であり、 かつ線溶亢進型DICを起こしやすい。 特に急性前骨髄球性白血病 (APL) は、 線溶亢進型DICがほぼ必発である。 血小板減少にDICを伴うと、 出血リスクが跳ね上がる。 極論ではあるが、 急性白血病の初発時はDICが合併しているか否かで緊急性が格段に変わる。

また、 敗血症などの感染症を合併していると出血リスクがさらに上がる。 特に頭蓋内出血が起きると、 手術が難しいため致死的である。

治療法は以下の通りである。

急性白血病でDICを合併

- 血小板 2~3万/μLを維持するように輸血

APL

- 血小板3~5万/μLを維持するようにPC輸血

- Fbg 150mg/dL以上を保つようにFFP輸血

- リコンビナントトロンボモジュリンを考慮

当然だが、 DIC治療の大原則は「基礎疾患の治療」である。 速やかにAPLに対する治療を始めるべきであることは言うまでもない。

なお、 敗血症型DICは線溶抑制型DIC (血栓症による臓器障害が主症状) が多い。 そのため、 出血症は意外にも多くない。

Take home massages

💡 緊急性のある疾患を覚えておく

💡 これらの疾患のスクリーニング方法、 リスク評価法・診断・治療を知っておく

💡 それぞれの疾患が血栓症なのか、 出血症なのかを知っておく

<出典>

- 厚労省研究事業・血液凝固異常症等に関する研究班:非典型溶血性尿毒症症候群 (aHUS) 診療ガイド 2023.

- 厚労省研究事業・血液凝固異常症等に関する研究班:血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)診療ガイド 2023.

2020年にリツキシマブが後天性TTPに対して保険適応になったことが重要

- 厚労省研究事業・溶血性尿毒症症候群の診断・治療ガイドライン作成班:溶血性尿毒症症候群 (HUS) の診断・治療ガイドライン.

HUSは腎臓分野での研究が盛んである

J Thromb Haemost. 2018;16(1):164-9.

PLASMICスコアに関する2報。 臨床上非常に重要なツール

TTPに関するnarrative review。歴史にも触れている。

- Proc NY Pathol Soc 24: 21–24, 1924.

TTP5徴を最初に報告した米国医師Eli Moschcowitzの論文

監修医師

2016年に福岡大学卒業後、 初期研修から聖路加国際病院にて勤務。 2017年にベストレジデントを受賞後、 2019年に内科チーフレジデントを経験。 2020年には聖路加研修医が選ぶベストティーチャー賞に選出。 自治医大さいたま医療センターICU、 諏訪中央病院、 国立国際医療研究センターなどで院外研修を積む。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。