HOKUTO編集部

4ヶ月前

【けいれん】「けいれん」 の定義はわかりますか? (音成秀一郎先生)

広島大学病院 脳神経内科の音成 秀一郎先生による連載 「けいれん診療ガイド」 です。 第8回は" 「けいれん」 の定義" について解説いただきます。

紛らわしい神経用語

患者が訴える「しびれ」 という表現には無限の可能性がある

神経用語の中にはいくつか紛らわしい用語があります。 その代表格が患者の訴える 「しびれ」 です。 というのも、 わたしたち脳神経内科医が想起する 「しびれ」 とはジンジンとした感じなどの 「痺れ感」、 つまり『感覚性』の症状を意識した時に用いる表現であって、 麻痺などの運動症状とは区別して用いています。

ですが、 患者が 「しびれ」 と訴えるときはあらゆる意図がそこにはありえます。 例えばビリビリとした異常感覚以外にも 「脱力感や麻痺」、 「動かしにくさ」、 「なんとなくの違和感」 などさまざまです。 麻痺は錐体路障害ですし、 動かしにくさはパーキンソニズムかもしれません、 違和感は末梢神経障害かもしれない。 つまり 「しびれ」 という表現には無限の可能性があるので、 しっかりと問診で詰める必要があります。

これと同じように、 一般の方、 あるいは非専門医が報告する 「けいれん」 という情報も実はかなり非特異的な表現なので、 今回はこの 「けいれん」 について解説したいと思います。

けいれんとは?

けいれんは 「症候名」 をさす

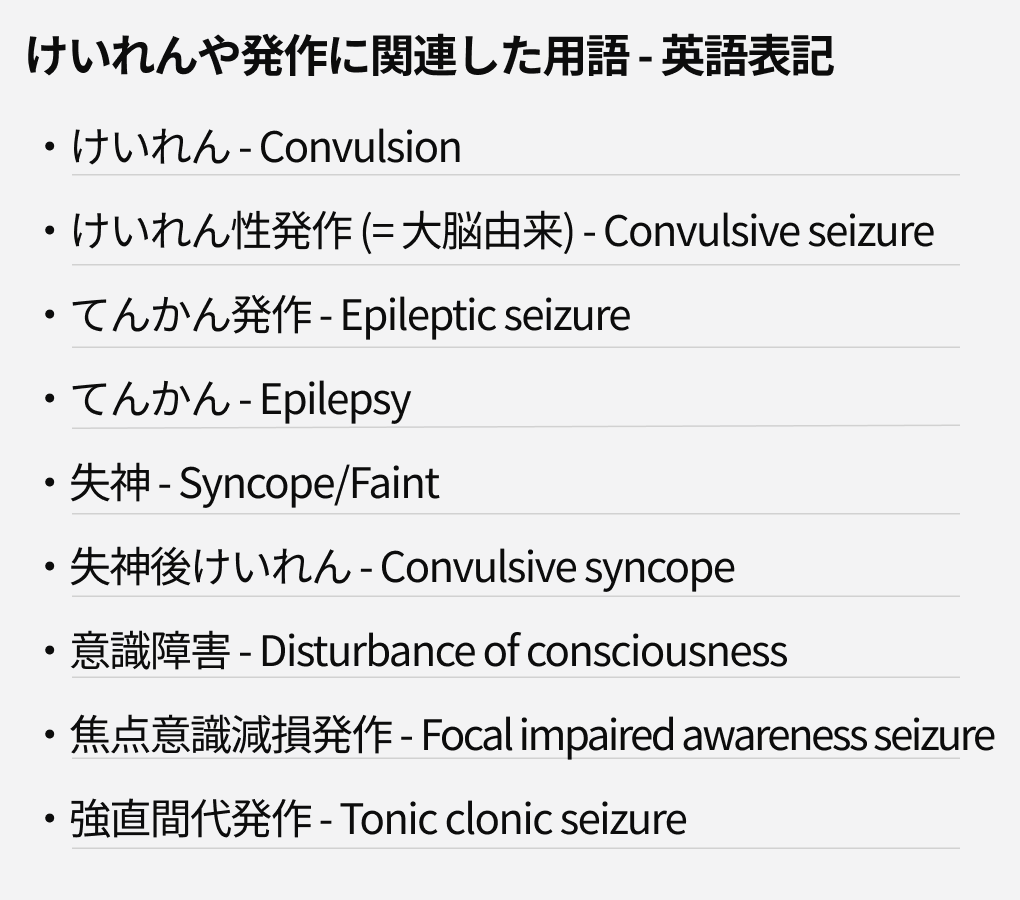

「けいれん」 とは、 自分の意思とは関係なく、 つまり不随意に筋肉が激しく収縮する症状のことをさします。 イメージとしては、 ガクガクと激しく筋収縮を繰り返す状態です。 英語表記としてはconvulsionであり、 けいれん性のてんかん重積状態はconvulsive status epilepticusと表現します。

けいれんは 「症状の大元がどこにあるか」 で表現が変わる

この 「けいれん」 ですが、 その症状の大元がどこにあるかで表現が変わってきます。 つまり、 大脳に由来して発生しているけいれんを 「けいれん性発作 (convulsive seizure) 」 と表現し、 すなわちてんかん性の発作を意味します。 一方で末梢神経や筋を病態の首座として生じるけいれんについては、 クランプ (cramp) やスパスム (spasm) と表現します。 大事なことは、 けいれんとはあくまでも症候名であること。

けいれん=てんかん ではない

「けいれん性発作」 はその病因までを示していない

けいれん性発作はてんかん性の発作だと説明しましたが、 ここで間違えてはいけないのが 「けいれん性発作=てんかん」 は必ずしも成立しないことです。 けいれん性発作は大脳に由来していることをさしているに過ぎず、 その病因 (けいれんを引き起こしている疾患・病態) までを示してはいません。

「てんかん」 由来の発作か、 「急性症候性発作」 としての発作か

けいれん性発作は、

(1) 慢性疾患としての 「てんかん」

(2) 急性症候性発作

のどちらでも生じ得るのです。 例えば失神によって一過性に脳潅流が低下すれば、 けいれん性発作が引き起こされることがあり、 これを失神後けいれん (convulsive syncope) とよびます。 紛らわしいですが、 関連の用語を整理しておきましょう (以下表)¹⁾。

けいれん性発作があったからといって 「てんかんだと決めつけない」

この場合、 一過性のイベントなので慢性疾患としてのてんかんではありません。 繰り返しですが、 けいれん性発作があったからといって 「てんかん」 だと決めつけないように十分留意してください。 けいれん=てんかんだと誤解されて、 本来であればてんかんでない症例がてんかんだと誤診されるケースは決して稀ではないからです。

発作の代名詞としての 「けいれん」 という用語の使いやすさ

一方で 「けいれん」 と言う単語の使いやすさもあります。 例えば、 特定のてんかん患者についてフォローするとき、 そこにはてんかん発作が再発しうるリスクが常にあるわけで、 そのようなシチュエーションであれば 「けいれんがあった」 と報告することにより 「発作が再発したのだろう」 と大雑把に情報共有することができます。 発作の代名詞として 「けいれん」 という用語の使いやすさも確かに存在するのです。

<出典>

1) 日本神経学会用語委員会編 : 神経学用語集 改訂第3版. 2008.

文光堂.

2008年に大分大学医学部を卒業。 広島大学脳神経内科に入局後は救急系の関連病院で研修し2015年に京都大学大学院 (臨床神経学) へ国内留学。 同てんかん ・ 運動異常生理学講座の池田昭夫教授の指導のもと、 てんかんと脳波の臨床研究に従事し、 JES Prize, Excellent Presentation Award, JUHN AND MARY WADA Award, Hans Berger Awardなど日本てんかん学会の受賞歴あり。 福島県立医科大学ふたば総合医療センターでの復興医療支援を経て2019年4月から広島大学脳神経内科助教、 現在に至る。

X (旧Twitter) : https://x.com/neshige_s

noteでの連載 : https://note.com/nec283

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。