HOKUTO編集部

9ヶ月前

【学会】心不全診療ガイドライン 2025年版 「主な改訂ポイントは?」

『2025年改訂版 心不全診療ガイドライン』(日本循環器学会/日本心不全学会編) が、 2025年3月28日に発刊されました。 ステージ・左室駆出率(LVEF)分類の見直しや、 新たな治療薬・予防方針が示され、 今後の臨床現場での活用が期待されます。 本稿では、 第89回日本循環器学会において同ガイドライン合同研究班班員/国立循環器病研究センター心不全・移植部門心不全部部長の北井豪先生が発表された内容とガイドライン原文に基づき、 主な改訂ポイントをHOKUTO編集部がまとめました。

2025年版の概要

最新知見を取り入れ17年版から全面改訂

2025年版は、 2018年に日本循環器学会と日本心不全学会の合同で策定された『急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017年改訂版 )』、 および『2021年JCS/JHFSガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療』を、 欧米のガイドラインの改訂内容に加え、 最新の知見を取り入れて全面的に大改訂された。

国内エビデンスも重視し実践的な内容へ

今回の改訂にあたっては、 国内外の最新エビデンスを反映することに加え、 高齢化という日本の実情を踏まえ、 高齢者における心不全 (HF) 診療にも目が向けられた。

また、 日本発のエビデンスや実臨床に即した情報も重視し、 エビデンスが十分ではない領域においても、 社会的観点で臨床上重要な課題や実臨床で役立つ内容が積極的に取り上げられている。 さらに心不全診療は循環器専門医のみならず、 一般内科医やすべての医療従事者が関わる時代となりつつあることから、 図表を充実させ、 誰にとっても理解しやすく実践的な内容にアップデートされている。

HF定義・診断プロセスの改訂点

ステージ分類が国際定義に準拠

2025年版では、 ステージA~Dのフレームワークが維持されつつ、 HFの定義・分類が、 「Universal definition and classification of heart failure (Eur J Heart Fail. 2021 Mar;23(3):352-380. ) 」 に準拠して改訂された。その結果、 前版で 「器質的心疾患のあるリスクステージ」 とされていたステージBは 「前HF」 と定義された。 また、 従来はなかった 「うっ血」 が新たな特徴としてステージBの定義に加えられ、 うっ血 (肺・体うっ血) の有無を診断の要とする形になった。 さらにステージA 「心不全リスク」 に慢性腎臓病 (CKD) が追加された。

診断プロセスでうっ血の把握とバイオマーカー測定が追加

HF診断についてはプロセスが簡略化され、 基本的に以下の3点で行われることとなった。

- 一般的な評価 (症状・身体所見)

- バイオマーカー (BNPやNT-proBNP)

- 心機能構造評価 (心エコーなど)

また、 今回の改訂で特に重視されたのが、 うっ血所見の把握およびバイオマーカーとしてのナトリウム利尿ペプチド (BNP) / N末端プロB型ナトリウム利尿ペプチド(NT-proBNP)の測定である。 従来のHFの診断・除外目的でのBNP測定に加え、 新たに予後評価のためのBNP測定も推奨された。

🔢 HOKUTO関連ツール : BNP/NT-proBNP

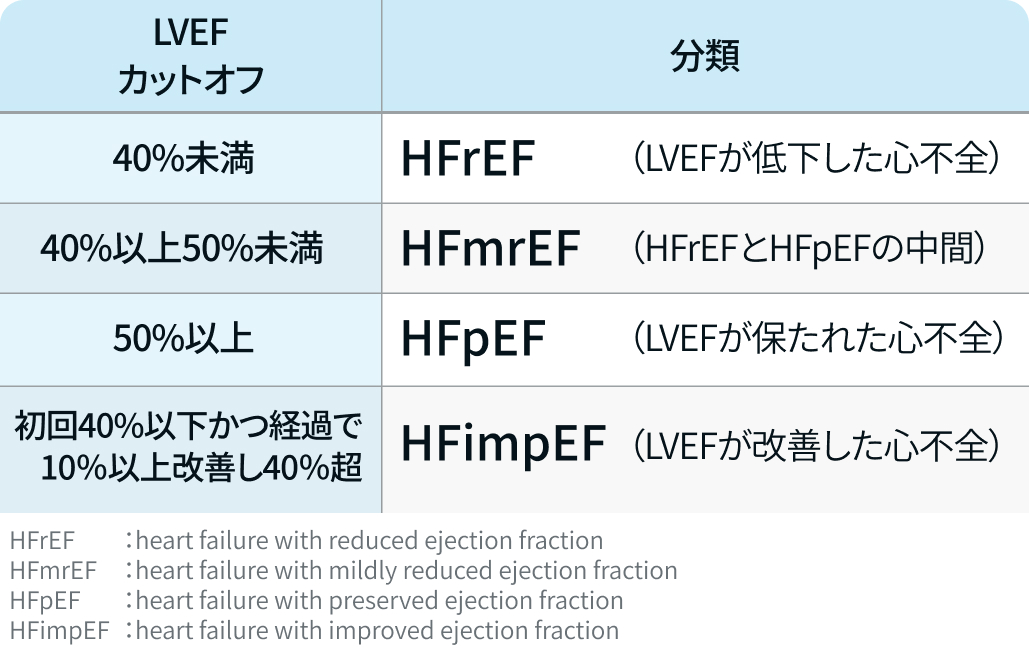

LVEF分類が4型に

LVEFによるHFの分類は、 Universal definitionの分類と統一された。 これにより、 HFは従来の3型 (HFrEF、 HFmrEF、 HFpEF) に 「HFimpEF (改善した心不全) 」 を加えた4型に分類されることとなった。

N Engl J Med. 2025;392:173-84.をもとに編集部作成

HF予防に関する改訂点

今回の改訂では、 早期介入による心不全の発症・進行防止に関する推奨がさらに強化された。

BNP測定での早期スクリーニングを推奨

HF発症前のステージA/BではHFの発症予防が目指される。 考慮すべき薬剤に関しては、 SGLT2阻害薬とフィネレノンが追加された。 またステージAからBへの進展を見逃さないために、 BNP/NT-proBNPによる早期スクリーニングの活用方針が示された。

カットオフ値は

- BNP≧35pg/mL

- NT-proBNP≧125 pg/mL

と定義され、 これらを上回る場合、 うっ血や心不全が強く疑われることから、 循環器専門医への紹介や心エコーなどによる左室機能評価および包括的管理を行うことが推奨されている。

🔢 HOKUTO関連ツール : BNP/NT-proBNP

早期介入の有用性を示すエビデンスも

なお、 心不全の危険因子を有する40歳以上を対象にした前向き試験STOP-HFでは、 BNP値に基づく早期介入により、 心不全による緊急入院発生率が軽減することが示された。 さらに、 その他の小規模単施設無作為化比較試験でも、 NT-pro BNP値の上昇を認めるも心疾患を有さない症例に対する積極的な薬剤の用量調整が、 心イベントの軽減につながることが示された。 これらを踏まえて、 2025年版では 「BNPスクリーニングに基づき、 治療の最適化を含めたチーム医療が考慮される」 と記載された。

薬物治療に関する改訂点

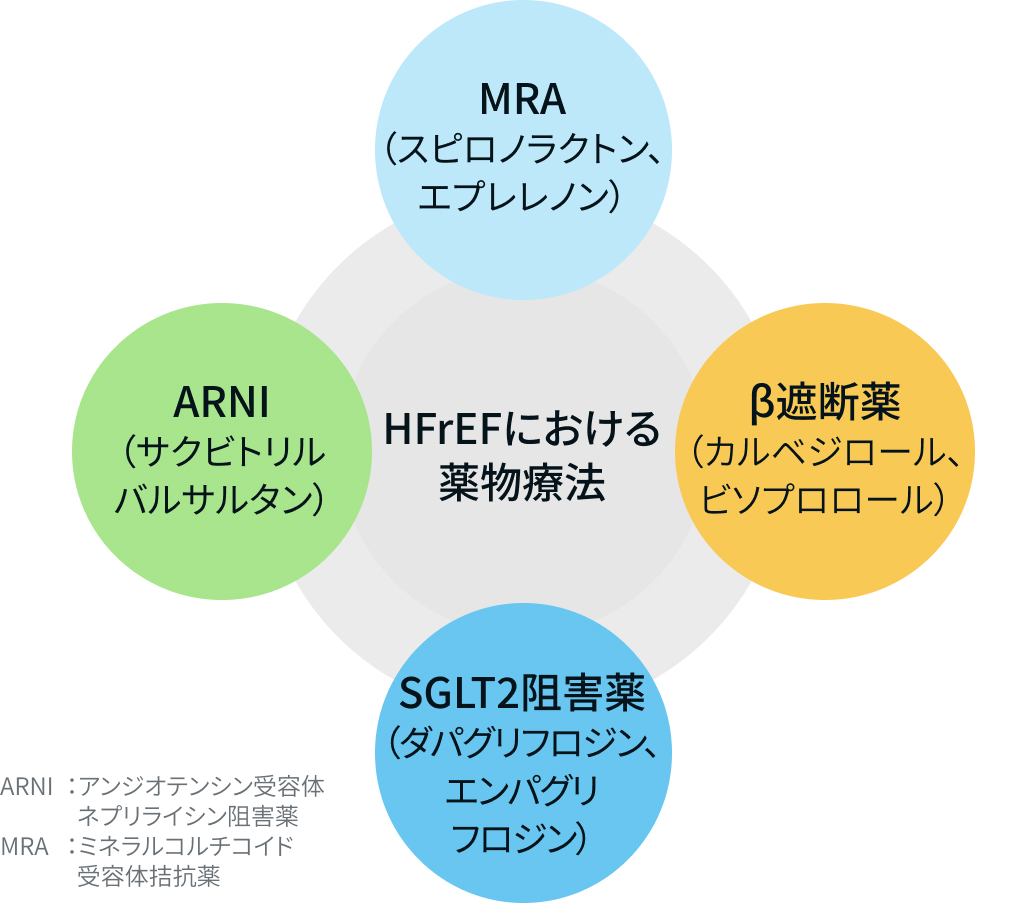

薬物療法においては、 LVEFの分類に応じたアプローチが明確に示されており、 特にHFrEFに対する薬物治療の推奨は、 2021年版からさらに充実した内容となっている。

HFrEFに 「4本柱」 導入が強く推奨

HFrEFに対しては、 下記の 「4本柱」 による治療がClass I推奨*¹とされた。

- アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬 (ARNI)

- β遮断薬

- ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (MRA)

- SGLT2阻害薬

Eur Heart J. 2021 Feb 11;42(6):681-683.を参考に編集部作成

HFmrEFおよびHFpEFに対しては、 以下の通り推奨された。

- ARNI : HFmrEFに対しClass IIa*²推奨、 HFpEFではClass IIb推奨*³

- β遮断薬 : HFpEFでの使用は現時点では限定的

- MRA : HFmrEFに対しClass IIa推奨

- SGLT2阻害薬 : 両型でClass I推奨

またHFimpEFについても、 薬物中断によって再悪化する可能性があるため、 HFrEF治療の継続が推奨されている。

*¹Class I : 有効・有用であるというエビデンスがある、 または見解が広く一致している

*²Class IIa : 有効・有用である可能性が高い

*³Class IIb:有効・有用である可能性がそれほど確立されていない

4剤併用の早期開始が重要に

治療開始にあたっては早期から、 HFrEFではARNI、 β遮断薬、 MRA、 SGLT2阻害薬の4剤を中心に、 必要に応じて同時期併用あるいは順次に、 低用量から開始する。 できるだけ早く導入し、 忍容性が認められる限りは目標量まで増量することがHFrEFに対する治療の最重要点となる。

HFpEFではまずSGLT2阻害薬を中心に開始し、 ARNIやARB、 MRA併用を考慮する。

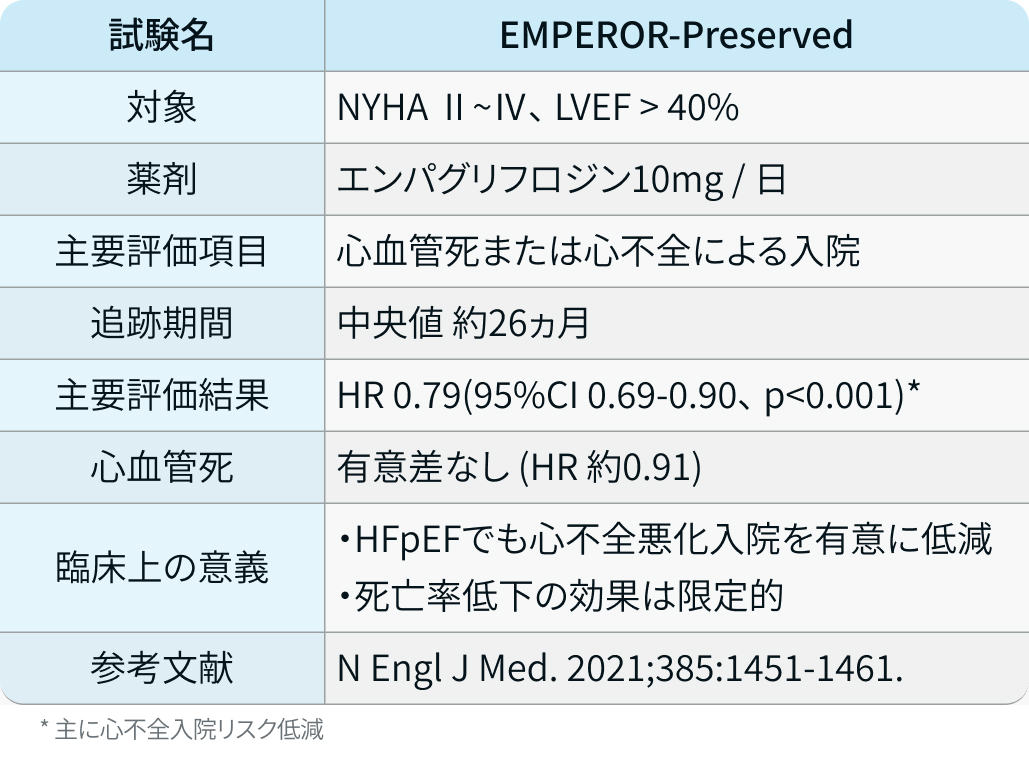

SGLT2阻害薬の有効性を示すエビデンスが複数追記

4本柱の中でも特にSGLT2阻害薬については、 いくつかの大規模臨床試験により予後改善効果が明確に示されている。 例えばHFrEFを対象としたEMPEROR-Reduced試験で、 SGLT阻害薬は主要評価項目リスクのHF入院リスクを有意に低減し (HR 0.79、 p<0.001)、 さらにはHFmrEFやHFpEFを含む集団でも有効性が示唆された。

2025年版では、 これらのSGLT2阻害薬の有効性を示すエビデンスも複数追記された。

N Engl J Med. 2025;392:173-84.をもとに編集部作成

QOL評価にも焦点

HF治療の目的に 「予後の改善」 だけでなく 「QOLの改善」 を加えたことも今回の重要な改訂点である。

非薬物治療としては、 運動耐容能や日常生活動作 (ADL) の評価、 および運動療法を含む包括的心臓リハビリテーションの導入が強調された。 また、 定期的な身体機能検査や多職種連携による介入も推奨されている。

まとめ・今後の展望

2025年版心不全診療ガイドラインでは、 高齢化社会への対応を主眼に、 心不全発症や重症化を防ぐ予防戦略と幅広い薬物選択肢が整備された。 またSGLT2阻害薬を含む薬物療法の4本柱が、 HFrEFだけでなくHFmrEFやHFpEFにも推奨されたほか、 BNP/NT-proBNP測定によるスクリーニングも提唱されている。

北井氏は 「2025年改訂版 心不全診療ガイドラインは、 非常に多岐にわたる内容を扱い、 かつ最新のエビデンスや国内外の動向を網羅した内容となっている。 ステージA・Bからの早期介入、 HFrEF に対する4本柱での治療、 リハビリを含めたQOL向上策を多角的に実践し、 HF診療全体の底上げを図りたい」 と展望した。

関連コンテンツ

10の主な改訂点について

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。