HOKUTO編集部

2ヶ月前

【泌尿器】ASCO 2025 尿路上皮癌、 膀胱癌、 前立腺癌の注目演題は?

米国臨床腫瘍学会 (ASCO 2025) の泌尿器癌領域における注目演題について、虎の門病院臨床腫瘍科の竹村弘司先生にご解説いただきました。

はじめに

ASCO 2025の泌尿器腫瘍領域におけるトピックを解説します。 今回のASCOでは、 主に消化器領域や乳腺領域でPractice changeとなる注目演題が発表されました。 泌尿器領域では既に標準治療を変えている重要な臨床試験の追加解析の結果が複数報告されるとともに、 今後のPractice changeが期待される研究報告もありました。 その中のほんの一部に過ぎませんが、 筆者が個人的に重要と考える注目演題をいくつかご紹介します。

尿路上皮癌 : EV-302探索的解析

EV+Pによるレスポンダー集団の長期奏効維持率を検証

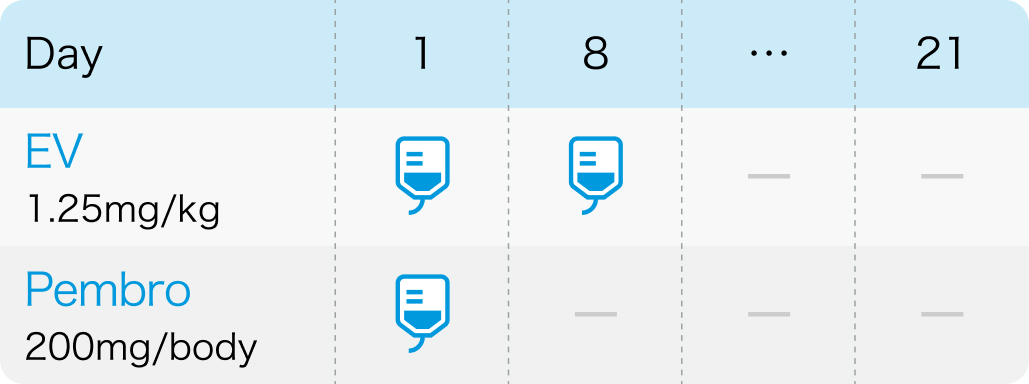

ご存知のように、 第Ⅲ相EV-302試験の結果を受けて、 抗Nectin-4標的抗体薬物複合体エンホルツマブ ベドチン (EV) +抗PD-1抗体ペムブロリズマブ併用療法 (EV+P)は、 転移性尿路上皮癌の薬物治療におけるパラダイムシフトを起こしました。 ASCO 2025では、 追跡期間中央値2.5年時点での完全奏効 (CR) または部分奏効 (PR) を達成したレスポンダー集団における探索的解析の結果が公表されました。

>> 主解析の結果はこちら

(HOKUTO編集部の関連コンテンツへ遷移)

レスポンダー集団の2年時奏効率は49.4%

奏効率は、 化学療法群の44.2% (CR 14.5%、 PR 29.7%)と比較して、 EV+P群では67.5% (CR 30.4%、 PR 37.1%)と高率でした。 EV+P群でCRを達成した症例のうち、 66.2%は当初はPRで、 後にCRへと転じた (initial PRからCR in) 症例でした。

全集団とレスポンダー集団の間で、 年齢やPS、 原発部位、 遠隔転移のパターン、 シスプラチン適格性などで大きな違いはみられませんでした。 またレスポンダー集団において、 奏効期間 (DOR)中央値はEV+P群で23.3ヵ月、 化学療法群で7.0ヵ月と大きな差がみられました。 さらにEV+P群のレスポンダー集団では、 治療開始24ヵ月時点で49.4%が奏効を維持していました。

CR達成コホートでは74%が奏効維持

CRを達成したコホートのみに限定した解析では、 治療開始24ヵ月時点で74.3%が奏効を維持していました (DOR中央値 未到達)。 一方、 最大治療効果がPRのコホートでは、 同時点で奏効を維持していた割合は23.4%でした (DOR中央値 10.6ヵ月)。

mOSは32.1ヵ月、 死亡リスクを41%低減

レスポンダー集団のOS中央値はEV+P群で39.3ヵ月、 化学療法群で32.1ヵ月でした (HR 0.59 [95%CI 0.44-0.79])。 レスポンダー集団における薬剤の投与サイクル中央値は、 EVが12サイクル、 ペムブロリズマブが17サイクルであり、 CRコホートではそれぞれ13サイクル、 27サイクルでした。 EVの投与期間の方が短い要因は、 末梢神経障害の影響が大きいと思われました。 またレスポンダー集団のうち、 全体の53.9%がEVの投与量を減量していました。

考察 : EV+Pによる奏効例の予後は良好、 支持療法の充実が今後の課題に

EV+P療法で奏効がみられた場合は予後が良く、 特にCR達成例のデータは患者さんにとっても非常に勇気付けられる結果でした。 PRからその後CRに転じた症例も多く、 特に最初の数サイクルは有害事象 (AE) に気を付けながら、 できる限り治療強度を維持してより深い奏効を目指すことが重要かもしれません。 一方、 やはり末梢神経障害を中心に、 EVの長期間の投与継続は難しいと感じます。 EVによるしびれのマネージメントは休薬以外に確立された方法がなく、 支持療法を充実させることが今後の課題です。

膀胱癌 : NIAGARA探索的解析

NIAGARA試験におけるctDNAと臨床的アウトカムとの関連を検証

第Ⅲ相NIAGARA試験の結果を受けて、 今後日本でも筋層浸潤膀胱癌 (MIBC) の標準治療が変わろうとしています。 同試験は、 術前GC (ゲムシタビン+シスプラチン) +根治的膀胱全摘術に加えて、 術前+術後の抗PD-L1抗体デュルバルマブ追加の意義が検証された臨床試験であり、 2024年の欧州臨床腫瘍学会 (ESMO 2024) で初報告された際は大きな話題となりました。

近年、 周術期尿路上皮癌では血中循環腫瘍DNA (ctDNA) がバイオマーカー候補として期待されています。 そこでASCO 2025では、 NIAGARA試験におけるctDNAと臨床的アウトカムとの関連を検証した探索的解析の結果が公表されました。

>> ESMO 2024での報告結果はこちら

(HOKUTO編集部の関連コンテンツへ遷移)

ベースライン時ctDNAが予後予測に有用

NIAGARA試験では、 術前療法開始前 (ベースライン)、 術前療法終了後かつ膀胱全摘前 (Pre-RC)、 膀胱全摘後 (Post-RC)のタイミングで、 高感度遺伝子解析技術Signateraのアッセイを用いたctDNAのサンプリングが実施されました。

全集団において、 ベースライン、 Pre-RC、 Post-RC時点でのctDNA陽性率はそれぞれ57%、 22%、 9%でした。 治療群別では、 デュルバルマブ群で58%、 19%、 10%、 コントロール群で55%、 26%、 8%でした。 ベースライン時にctDNAが陰性であったコホートは陽性コホートと比較して、 無イベント生存期間 (EFS)が有意に良好でした (HR 0.42)。 このことから、 ベースラインにおけるctDNAの有無は予後予測因子として有用であることが示唆されました。 また、 ベースラインのctDNAの陽性・陰性に関わらず、 デュルバルマブ群はコントロール群と比較して、 EFSが良好な傾向でした。

デュルバルマブ群の70%がctDNAクリアランスを達成

ctDNAクリアランス (ベースライン時にctDNA陽性→Pre-RCでctDNA陰性) はデュルバルマブ群で70%、 コントロール群で57%にみられ、 ctDNAクリアランスがみられたコホートは、 クリアランスがみられなかったコホートと比較してEFSが有意に良好でした (HR 0.32)。

膀胱全摘後にctDNA陰性かつpCR達成の症例が最も予後良好

Pre-RCでのctDNAに関しては、 陰性の場合は病理学的完全奏効 (pCR) 率が51%であるのに対し、 陽性例ではpCR率は3%のみでした。 そのため、 Pre-RCでctDNA陽性の場合は、 ほとんどの症例がNon-pCRであることが示されました。

Post-RCでのctDNAに関しては、 陰性コホートは陽性コホートと比較して無病生存期間 (DFS)が有意に良好でした (HR 0.09)。 このことから、 Post-RCのctDNAは予後予測因子として有用であることが示唆されました。 さらに、 Post-RCでctDNA陰性の場合も、 デュルバルマブ群はコントロール群と比較してDFSが良好な傾向にありました (HR 0.49)。

全体として、 Post-RCでのctDNA陰性かつpCRを達成したコホートが最も予後が良く、 Post-RCのctDNAが陽性であったコホートは予後が悪い傾向にありました。

考察 : ctDNAは有効なバイオマーカー、 今後は予後不良例への治療戦略が課題に

まとめると、 ベースライン、 Pre-RC、 Post-RCのいずれのタイミングにおいても、 ctDNA陰性例は陽性例に比べて予後が良好であり、 予後予測因子としてctDNAが有効なバイオマーカーであることが示唆された結果でした。 また周術期デュルバルマブ上乗せ効果は、 ctDNAステータスによらずベネフィットがみられました (個人的には、ctDNA陰性においても術後デュルバルマブ上乗せに意義が示されたことは意外でした)。

一方で、 術前にctDNAクリアランスがみられなかった症例ではほとんどの患者がNon-pCRであったことや、 術後のctDNA陽性例の予後が非常に悪かったことは気になります。 今後はこのような予後不良症例に対する治療戦略の構築が求められます。

ctDNA測定が臨床実装される未来に備えて、 今後もctDNAを用いたバイオマーカー研究や、 ctDNAステータスに応じた治療戦略を検討する臨床試験には要注目です。

前立腺癌 : AMPLITUDE

HRR陽性mCSPCへのニラパリブ上乗せ効果を検証

第Ⅲ相AMPLITUDE試験は、 HRR遺伝子異常を有する転移性去勢感受性前立腺癌 (mCSPC) を対象に、 アンドロゲン除去 (ADT) +アンドロゲン受容体経路阻害薬 (ARPI)アビラテロン+プレドニゾロン療法へのPARP阻害薬ニラパリブ上乗せの意義を検証した第III相無作為化比較試験です。

ニラパリブ群では約半数がBRCA陽性例

患者背景として、 ニラパリブ群の年齢中央値は68歳、 initial PSA中央値は112ng/mL、 PS 0は70%、 グリソンスコア≧8が79%、 高腫瘍量が77%、 ドセタキセルの前治療歴ありが16%でした。 診断時に遠隔転移を有する病期が(synchronous) M1は86%で、 骨転移のみは42%、 内臓転移ありは16%でした。 またHRR遺伝子のうち、 BRCA変異陽性は55%でした。

rPFSはニラパリブ群で未到達、 HR 0.63

主要評価項目であるrPFSは、 ITT解析においてはコントロール群の中央値29.5ヵ月に対し、 ニラパリブ群で未到達と有意に良好でした (HR 0.63 [95%CI 0.49-0.80]、 p=0.0001)。 また、 BRCA変異陽性例のみに限定したコホートでは、 ニラパリブ群でrPFS中央値が未到達であったのに対し、 コントロール群では26.0ヵ月でした (HR 0.52 [95%CI 0.37-0.72]、 p<0.0001)。 事前に規定されたサブグループのいずれにおいても、 ニラパリブ上乗せによるrPFSのベネフィットが一貫してみられました。

OSはimmatureもニラパリブ群で良好

OSに関しては中間解析でimmatureだったものの、 ニラパリブ群で良好な傾向にありました (ITT全体でHR 0.79、 BRCA変異陽性コホートでHR 0.75)。 Grade 3以上の治療関連有害事象の発現はニラパリブ群の75%、 コントロール群の59%でみられましたが、 AEによる治療中止は15% vs 10%と両群間で大きな差はみられませんでした。 AEの内訳として、 ニラパリブ群では貧血や高血圧症の頻度が高い傾向にありました。

>> 結果の詳細はこちら

(HOKUTO編集部の関連コンテンツへ遷移)

考察 : 将来的にupfrontでのPARP阻害薬の使用機会が増える可能性

転移性去勢抵抗性前立腺癌 (mCRPC) を対象としたARSI+PARP阻害薬併用療法は複数の臨床試験でその有効性・安全性が検証され、 日本でも一部が保険適用されています。

ただし、 日常臨床ではすでにmCSPCの診断時点でARSIを使用しているケースがほとんどであり、 臨床試験の適格基準に合致する症例は少ないのが現実的でした。 そのため、 mCSPCセッティングでのARSI+PARP阻害薬併用療法のデータは興味深く、 結果が待たれるところでした。 今後、 OSの長期フォローアップの結果が待たれますが、 コントロール群では後治療でPARP阻害薬を使用している症例が多いと想定されます。

AMPLITUDE試験では、 主要評価項目であるrPFSを有意に改善したことはそれなりにインパクトの大きい結果であると思われ、 今後臨床現場で使用可能となった場合にはupfrontでのPARP阻害薬の使用機会が増える可能性があります。 今後の長期データに注目です。

解説医師

関連コンテンツ

尿路上皮癌 > 一次治療

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。