HOKUTO編集部

4ヶ月前

薬剤性肺障害の診断・治療の手引き 第3版、 改訂の要点は?

『薬剤性肺障害の診断・治療の手引き 第3版 2025』 (日本呼吸器学会編) が、 2025年4月1日に発刊された。 近年、 分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬、 抗体薬物複合体といった新規薬剤が次々と登場し、 薬剤性肺障害は臨床現場での重要課題として注目されている。 第65回日本呼吸器学会では、 第3版作成委員長で信州大学病院長/内科学第一教室教授の花岡正幸氏が、 同手引きの主要な改訂点について発表した。

薬剤性肺障害の定義と疾患概念

『薬剤性肺障害の診断・治療の手引き 第3版 2025』において、 薬剤性肺障害は 「薬剤を投与中に起きた呼吸器系の障害のなかで、 薬剤と関連があるもの」 と定義されている。 ここでの 「薬剤」 とは、 医師が処方する医療用医薬品だけでなく、 市販薬、 漢方薬、 健康食品、 サプリメント、 さらには非合法薬までをも含むことが特徴である。 また 「呼吸器系の障害」 とは間質性肺疾患に限らず、 気道病変、 血管病変、 胸膜病変など、 呼吸器系に生じるさまざまな異常を指す。

改訂の背景

花岡氏によれば、 薬剤性肺障害が現在注目されている理由は以下の通り、 多岐にわたるという。

花岡氏は 「こうした背景を踏まえ、 今回の手引き改訂に至った」 と述べ、 最新の知見に基づいた薬剤性肺障害に対する診療指針の必要性を強調した。

8つの改訂ポイント

第3版では、 診断から治療、 患者指導、 医療連携に至るまで、 多岐にわたる項目が更新・追加された。 花岡氏は、 主要な改訂ポイントとなった以下の8点について発表した。

① 診断・検査の詳説 : フロー図の追加と手順の明確化

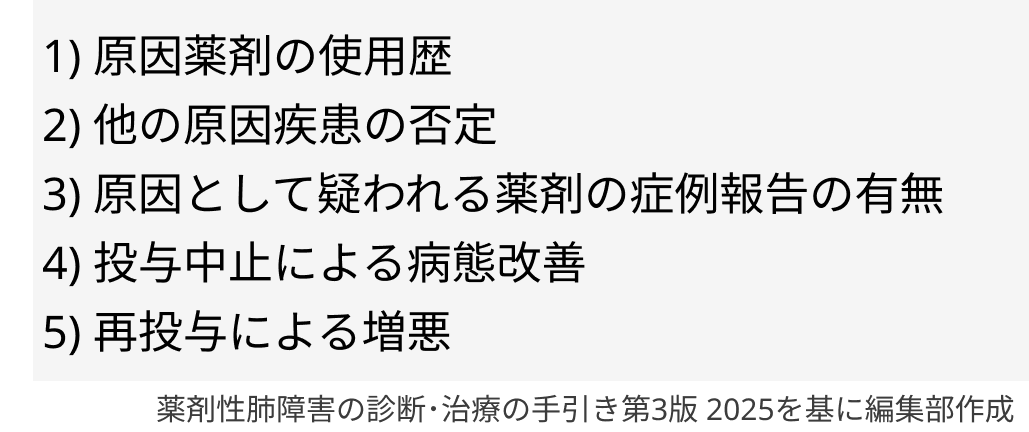

診断プロセスを明確化する診断フロー図が新たに追加された。 薬剤性肺障害疑い例に際しては、 以下の5項目について聴取し、 診断を進めていく。

また鑑別においては、 問診での臨床症状の確認、 血液検査、 画像検査 (胸部X線、 胸部CT) などのほか、 必要に応じて気管支鏡検査を検討する。 同時に、 感染症、 心不全、 膠原病肺、 悪性腫瘍によるリンパ管症、 原疾患の増悪など、 他疾患を確実に除外する必要があることが明示された。

② 最新画像所見の紹介 : ADCによる肺障害の画像等

薬剤性肺障害の胸部CT所見は以下の5つにパターン化され、 それぞれの特徴が概説されている。

1.DAD (びまん性肺胞傷害) パターン

両肺に広範に急速進行、 滲出期にすりガラス陰影、 consolidationが見られる。 予後不良な場合が多い。

2. OP (器質化肺炎) パターン

両肺に非区域性に多発するすりガラス陰影、 consolidationなど。 気管支血管束周囲や肺野末梢に優位な分布を示す。 特徴的な所見として reversed halo sign が挙げられる。

3. HP (過敏性肺炎) パターン

両側びまん性の網状影やすりガラス陰影、 モザイクパターンなど。

4. NSIP (非特異性間質性肺炎) パターン

両肺下葉優位のすりガラス陰影、 consolidation、 牽引性気管支拡張など。 気管支周辺に優位な分布を示す。

5. AEP (急性好酸球性肺炎) パターン

両肺のびまん性すりガラス陰影、 consolidation、 結節影、 小葉間隔壁の肥厚、 気管支血管束の肥厚を伴うことが多い。

今回の改訂により、 第2版には記載がなかったALK阻害薬や抗体薬物複合体(ADC)など、 新たに登場した薬剤による肺障害の画像パターンも追加された。

③ 薬物療法の例の追加 : ステロイド抵抗例への免疫抑制薬

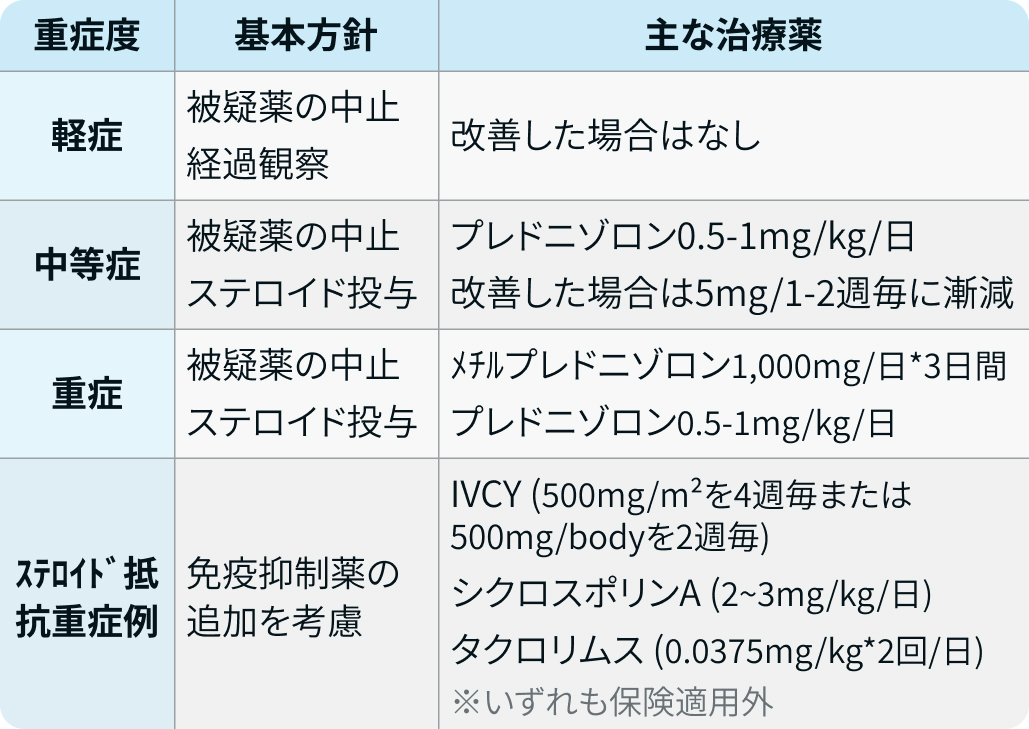

薬剤性肺障害の治療の基本は、 原因薬剤の特定と速やかな中止である。 無症状および軽症例では原因薬剤の中止のみで改善することもあるが、 中等症以上ではステロイド投与が標準治療となる。

第3版では、 ステロイド抵抗性の重症例に対する治療選択肢として、 シクロホスファミド静注療法 (IVCY) やタクロリムスなど、 追加が考慮される免疫抑制薬の具体例が明示された。 ただしこれらはいずれも保険適用外である点に留意が必要なことも併記されている。

▼薬剤性肺障害の治療戦略 (概要)

薬剤性肺障害の診断・治療の手引き第3版 2025を基に編集部作成

④ 予後不良因子を詳説 : ICIによる肺障害・抗腫瘍効果等

予後に関連する以下の因子について、 第3版では、 より詳細に記載された。

- 背景因子 : 高齢、 喫煙歴、 既存の間質性肺疾患など

- 発症様式 : 発症時の低酸素血症、 低PS (2~4)、 CRP高値、 低アルブミン血症など

- 胸部画像所見 : DADパターン

- 血清マーカー : KL-6、 SP-Dなどの高値

- 気管支肺胞洗浄液 (BALF) 所見 : 反応性Ⅱ型肺胞上皮細胞の存在

- ICI関連 : 免疫チェックポイント阻害薬(ICI)による免疫関連有害事象 (irAE) としての肺障害の発症が、 一部の癌種では治療効果と関連がある可能性

ICI関連の予後因子に関する解説では、 抗PD-1抗体ニボルマブによる肺障害で腫瘍周囲の浸潤影が認められた例で、 優れた奏効率を示したという報告も紹介されている。

花岡氏は 「ICI使用時には、 肺障害の出現が抗腫瘍効果と相関する場合もあるため、 特に注意が必要だ」 と説明した。

⑤ 患者指導の要点が追加 : 投与前のリスク説明等

薬剤性肺障害における患者指導の要点として、 以下の4点が追加された。

1.投与前の説明

重篤な肺障害のリスクがある薬剤を投与する際は、 事前にその可能性とリスク、 初期症状 (咳、 息切れ、 発熱など) について患者に十分説明する。

2.症状発現時の報告

投与中に症状が出現した場合は、 自己判断せず速やかに医療機関に報告・受診するよう患者へ指導する。

3.既存肺疾患の確認

特に抗癌薬や関節リウマチ治療薬など、 肺障害のリスクが高い薬剤を使用する際には、 既存の間質性肺疾患の合併有無を事前に評価する。

4.救済制度

薬剤性肺障害には医薬品副作用被害救済制度があり、 医療費等の給付を受けることができる。 ただし留意点として、 抗癌薬など一部の薬剤は同制度の対象外となる場合があることを患者に説明する。

⑥ 抗癌薬による肺障害を詳説 : TKI、 ICI、 ADCを中心に

抗癌薬による肺障害の中でも近年薬剤性肺障害の報告が多いチロシンキナーゼ阻害薬 (TKI : EGFR阻害薬、 ALK阻害薬、 その他)、 ICI、 抗体製剤 (特にADC) に関する記載が大幅に拡充された。

これらの薬剤による肺障害に関して、 肺障害の発現率、 死亡率、 初回発現時期、 エビデンス、 リスク因子、 臨床像、 画像所見、 管理方法などがより詳細に解説されている。

⑦ irAEの解説が追記 : ICI肺障害への理解深化

ICI投与に伴うirAEの概念および対応について随所で追記された。

花岡氏によれば、 ICIによるirAEの発症機序は未だ解明されていないものの、 その要因は主に以下の4点が挙げられるという。

- 腫瘍と正常細胞に存在する自己抗原に対するT細胞の活性化

- 既存の自己抗体の増加

- 炎症性サイトカインの増加

- 抗CTLA-4抗体とCTLA-4の結合によって生じる、 補体を介する炎症の増強

⑧ 医療連携の章の追加 : 多職種・多科での対応強化

第3版では、 新たに第Ⅵ章として 「医療連携」 が設けられ、 多職種・多診療科での連携の重要性と、 その具体的なあり方についても言及された。 さらに、 非呼吸器専門医 (かかりつけ医) が行うべき検査や、 非呼吸器専門医と呼吸器専門医の診療連携におけるフローチャートが記載された。

まとめと展望

『薬剤性肺障害の診断・治療の手引き 第3版』は、 近年の新規薬剤の登場や新たなエビデンスの集積を踏まえ、 診断から治療、 患者管理に至るまで、 より実践的な内容へとアップデートされた。 花岡氏は 「薬剤性肺障害は、 すべての臨床医が必ず鑑別すべき疾患であり、 あらゆる薬剤が肺障害を引き起こす可能性があることを念頭に置き、 まず疑うという姿勢が大切になる。 今回の改訂が先生方の日常臨床に少しでも役立つことを願う」 と総括した。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。