HOKUTO編集部

4ヶ月前

【けいれん】てんかん発作 vs 心因性 (音成秀一郎先生)

広島大学病院 脳神経内科の音成 秀一郎先生による連載 「けいれん診療ガイド」 です。 第13回は "てんかん発作 vs 心因性" について解説いただきます。

てんかん発作と間違えやすい発作

「てんかん」 と 「非てんかん性心因性発作」 の鑑別は極めて重要

けいれん発作が起こったからといって、 必ずしも 「てんかん」 と診断されるわけではありません。 脳卒中や代謝異常など、 さまざまな急性の病態で一時的に発作が引き起こされることがあり、 これを急性症候性発作といいます。

一方で、 けいれん発作を何度も繰り返した場合の重要な鑑別の一つとして心因性の発作があります。 てんかん発作と間違えやすいため、 この心因性の発作を 「非てんかん性心因性発作 (PNES: psychogenic non-epileptic seizure)」 とよびます。 心理的な要因を背景に非てんかん性としての 「発作」 を起こすもので、 機能性神経障害の一つです。 抗てんかん発作薬を投与しても効果はないばかりか悪化することがあるので、 てんかんとPNESの鑑別は臨床において極めて重要です。

てんかんとPNESの鑑別ポイント

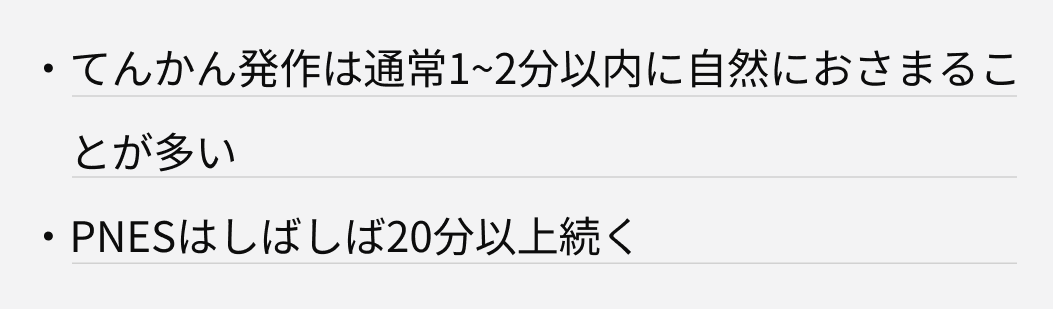

最も大事なのは 「持続時間」

てんかんとPNESの鑑別ポイントで最も大事なのは持続時間です。 本来なら、 この持続時間でシンプルに区別できそうなのですが、 PNESの発作が長く続くと、 本物の 「てんかん重積状態 (発作が止まらない状態)」 ではないかと過剰に判断してしまうことがあります。

違いを理解し 「総合的な判断」 が重要

一方で、 「この症状があれば確実にPNESだ」 と断言できるような特異度の高い所見はPNESには存在しません。 よって、 てんかんとPNESの違いを双方に理解し、 総合的に判断することが重要です¹⁾。

PNESの診断の確度水準

PNESの診断の確度水準にはpossible (患者家族からの情報)、 probable (非専門医が目撃)、 clinically established (専門医が発作を目撃)、 documented (ビデオ脳波モニタリング) の4階層があります。 よって誰がどのように判定したかに信頼度が異なることになるのですが、 一般臨床医としては、 probable PNESかどうかを推定できるようになればいいでしょう。

PNESの 「典型的なパターン」

PNESの典型的なパターンとして、 「閉眼して首を左右に振りながら、 非同期性に左右の手足をバタバタした運動」 や、 「腰を突き出す運動」 は覚えておいてください。 また 「無応答で刺激にも反応しない」 という意識減損発作に類似したパターンもPNESではしばしば認めます。 この時には閉眼していることが多く、 強制的に開眼させようとすると抵抗したりします。

PNES疑い患者診察時の注意

無反応でも患者は覚えていることがある

ベッドサイドでの注意点があります。 呼びかけても反応がない状況だとしてもその病態がPNESなのであればそこに 「意識」 はあります。 よって、 無反応に見えても、 そのイベント中の出来事をPNESの患者は全て覚えていることがあります。 意識はないだろうと、 ベッドサイドでの迂闊な発言は控えましょう。

最終的な診断は 「ビデオ脳波検査」 が基本

検査としては、 血液検査でのCKや乳酸、 プロラクチンも時に参考にはなりますが、 あくまでも参考程度です。 それらだけでてんかんとPNESを区別することは困難であり、 最終的にはPNESの診断はもっぱらビデオ脳波検査が基本ですので、 疑い例は専門医への紹介を検討しましょう。

<出典>

1) 音成秀一郎著 : あの症例どうなった? 専門医に紹介した不思議な発作と神経症状たち. 2024. 診断と治療社.

2008年に大分大学医学部を卒業。 広島大学脳神経内科に入局後は救急系の関連病院で研修し2015年に京都大学大学院 (臨床神経学) へ国内留学。 同てんかん ・ 運動異常生理学講座の池田昭夫教授の指導のもと、 てんかんと脳波の臨床研究に従事し、 JES Prize, Excellent Presentation Award, JUHN AND MARY WADA Award, Hans Berger Awardなど日本てんかん学会の受賞歴あり。 福島県立医科大学ふたば総合医療センターでの復興医療支援を経て2019年4月から広島大学脳神経内科助教、 現在に至る。

X (旧Twitter) : https://x.com/neshige_s

noteでの連載 : https://note.com/nec283

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。