HOKUTO編集部

2ヶ月前

【けいれん】高齢者てんかんの特徴 (音成秀一郎先生)

広島大学病院 脳神経内科の音成 秀一郎先生による連載 「けいれん診療ガイド」 です。 第14回 (最終回) は "高齢者てんかんの特徴" について解説いただきます。

高齢者てんかんの特徴

加齢に伴うリスク因子

てんかんの既往がなくても、 どの世代でも新規に発症しうるのがてんかんという慢性疾患です。 一方で、 高齢者は非高齢の成人と比較しててんかん発症のリスクが高く、 加齢とともに下記のリスク因子に応じて発症します。

- 脳血管障害 (最も多い原因)

- 神経変性疾患 (認知症など)

- 脳腫瘍

- 頭部外傷

- 中枢神経感染症

具体的には、 60歳以上でてんかんを発症するリスクは、 脳卒中 : 3.38倍 (95%Cl 2.78-4.10倍)、 認知症 : 2.56倍 (95%Cl 2.11-3.12倍) とされています¹⁾。

原因不明高齢者てんかんが 「LOUE」

一方で、 高齢発症するてんかんの30~50%では精査を行なっても明確な原因が特定できません。 このような高齢者てんかんをLOUE (late-onset unexplained epilepsy) と呼びます。 一方で、 この原因不明とされるLOUEですが、 アルツハイマー型認知症の病態と関連するアミロイドβの沈着の頻度が多いことが近年指摘されており、 やはり加齢が問題なのでしょう。

高齢者てんかんの診断

通常のてんかんとプロセスは同じ

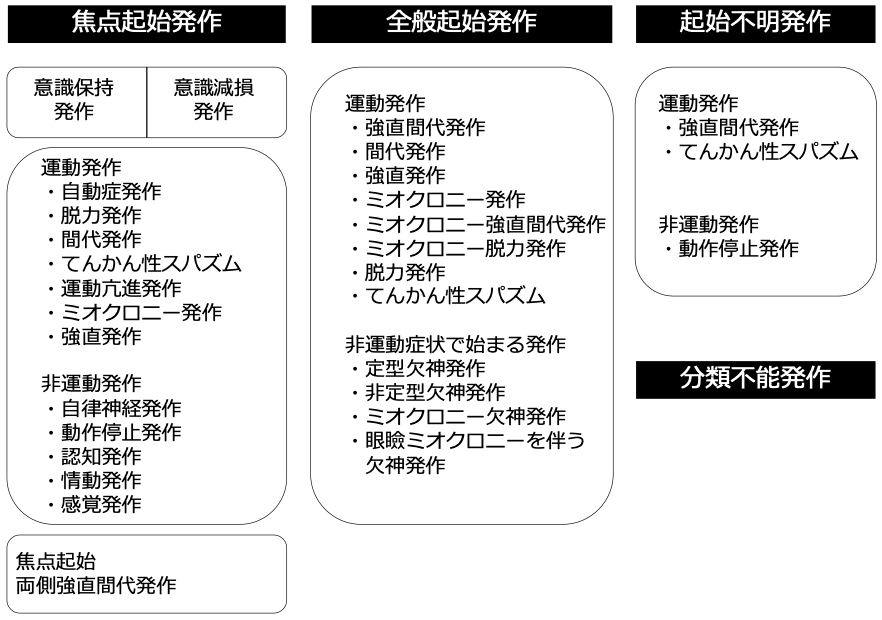

高齢者の診断については、 通常のてんかんのプロセスと同じです。 原則としては 「24時間以上の間隔で2回の非誘発性発作が生じた場合」 にてんかんと判断されます。 発作型についても国際抗てんかん連盟によるてんかん発作分類に当てはめて考えます。

出典2) を参考に筆者作成

てんかんの実用的臨床定義

「再発リスクが高いと判断される根拠があれば、 発作が1回でも診断できる」

一方で 「てんかんの実用的臨床定義」 という定義があります。 非誘発性の発作が1回しかなかったとしても、 そこに再発リスクが高いと判断される根拠があれば、 発作が1回だったとしてもてんかんと診断できるという定義です。 例えば脳卒中や頭部外傷、 脳炎など大脳に器質的な病変があって、 その慢性期に、 病変に関連した発作を認めた場合に適応される定義です。

発作予防として抗てんかん発作薬を開始

典型的には脳梗塞発症後1年ほどで発作を起こした場合、 実質的に発作の再発リスクが高い (およそ7割) と判断できるので、 その後の発作予防として抗てんかん発作薬を開始します。 よって、 高齢者のてんかん診断では病歴に加えて、 頭部画像検査での発作焦点検索が重要になります。

高齢者てんかんの発作型

「焦点てんかん」 が多い

発作の症状は原因によって異なりますが、 高齢者のてんかんは脳の損傷を背景に発症する症候性てんかん、 つまり焦点てんかんが多いです。 原因としての最多は脳卒中で、 特に中大脳動脈領域の病変や、 大脳皮質に脳梗塞・脳出血病変が及んでいるようなパターンはリスクが高いでしょう。 また脳表にヘモジデリンが沈着しているものもてんかん原性の獲得のリスク因子ですので、 T2*やSWIなどでのMRI評価が重要です。

認知症に伴う 「側頭葉てんかん」

認知症に伴うてんかんでは、 側頭葉てんかんがよく見られます。 側頭葉てんかんでは、 意識がぼんやりする発作 (焦点意識減損発作) が多く、 けいれん発作に至らないため、 見過ごされることがしばしばあります。 またボーッとした発作症状であるため、 認知症の症状そのものと判断されることがあるので注意しましょう。

<出典>

1) JAMA Neurol. 2018 Nov 1;75(11):1375-1382.

2) Epilepsia. 2017 Apr;58(4):531-542.

2008年に大分大学医学部を卒業。 広島大学脳神経内科に入局後は救急系の関連病院で研修し2015年に京都大学大学院 (臨床神経学) へ国内留学。 同てんかん ・ 運動異常生理学講座の池田昭夫教授の指導のもと、 てんかんと脳波の臨床研究に従事し、 JES Prize, Excellent Presentation Award, JUHN AND MARY WADA Award, Hans Berger Awardなど日本てんかん学会の受賞歴あり。 福島県立医科大学ふたば総合医療センターでの復興医療支援を経て2019年4月から広島大学脳神経内科助教、 現在に至る。

X (旧Twitter) : https://x.com/neshige_s

noteでの連載 : https://note.com/nec283

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。