HOKUTO編集部

7ヶ月前

がん遺伝子検査で使用する検体:組織 vs 血液

神奈川県立がんセンターの廣島幸彦先生による本連載、 第3回は 「がん遺伝子検査で使用する検体」 について解説します!

バックナンバー

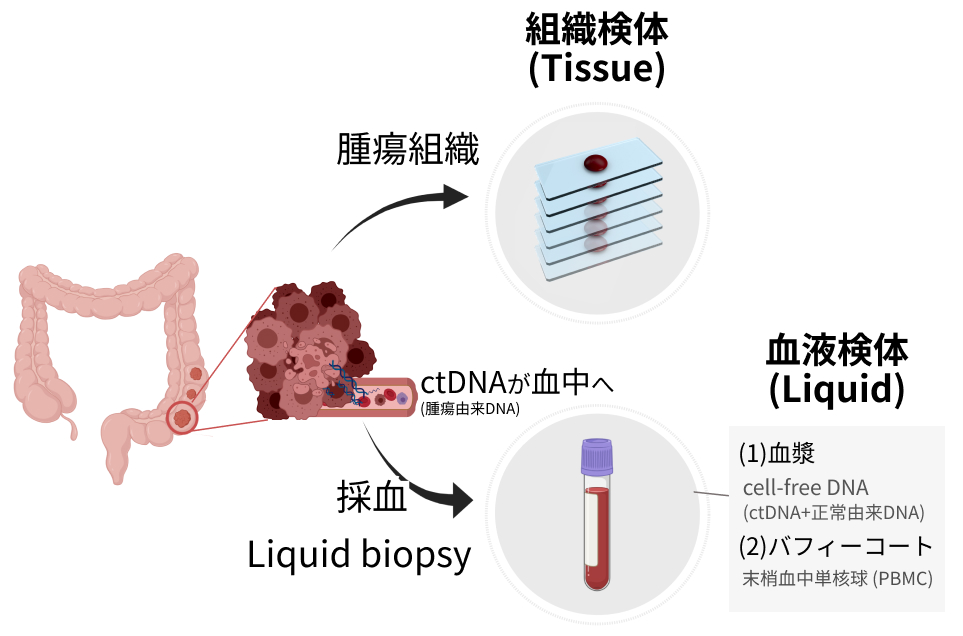

がん遺伝子検査で使用する検体

組織検体(Tissue)と血液検体 (Liquid) がある。 血液検体は、 血漿と末梢血中単核球 (PBMC) に分けられる。

(編集部作成)

組織検体 (Tissue)

▼メリット

腫瘍そのものから検体を採取するため、 出検時に腫瘍細胞の有無を確認できる。

また、 形態学的評価と分子生物学的評価の両方を行うことが可能である。

▼デメリット

生検、 外科切除、 穿刺吸引などの侵襲的な処置を要する。

検体の質や量が十分でない場合、 正確な検査結果が得られない可能性がある。

▼検体条件・量

腫瘍組織のパラフィン包埋切片を使用する。10%中性緩衝ホルマリンで48時間以内の固定、 腫瘍細胞率30%以上、 3年以内の検体が推奨される。

必要検体量は、 腫瘍体積で1~1.3mm³以上 (検査により異なる)。

血液検体 (Liquid)

▼メリット

血漿中の細胞外遊離DNA (cell freeDNA) に含まれる循環腫瘍DNA(ctDNA)を解析することで、 腫瘍細胞の遺伝子変異を検出する。 そのため、 組織検体と異なり全身のがん遺伝子情報を得られる可能性がある。

また、 検体採取時の侵襲性が低く採取しやすいことも利点である。

▼デメリット

ctDNAの量が不十分な場合、 正確な検査結果が得られない可能性がある。

▼検体量

採血量で17~20mL (検査により異なる)。

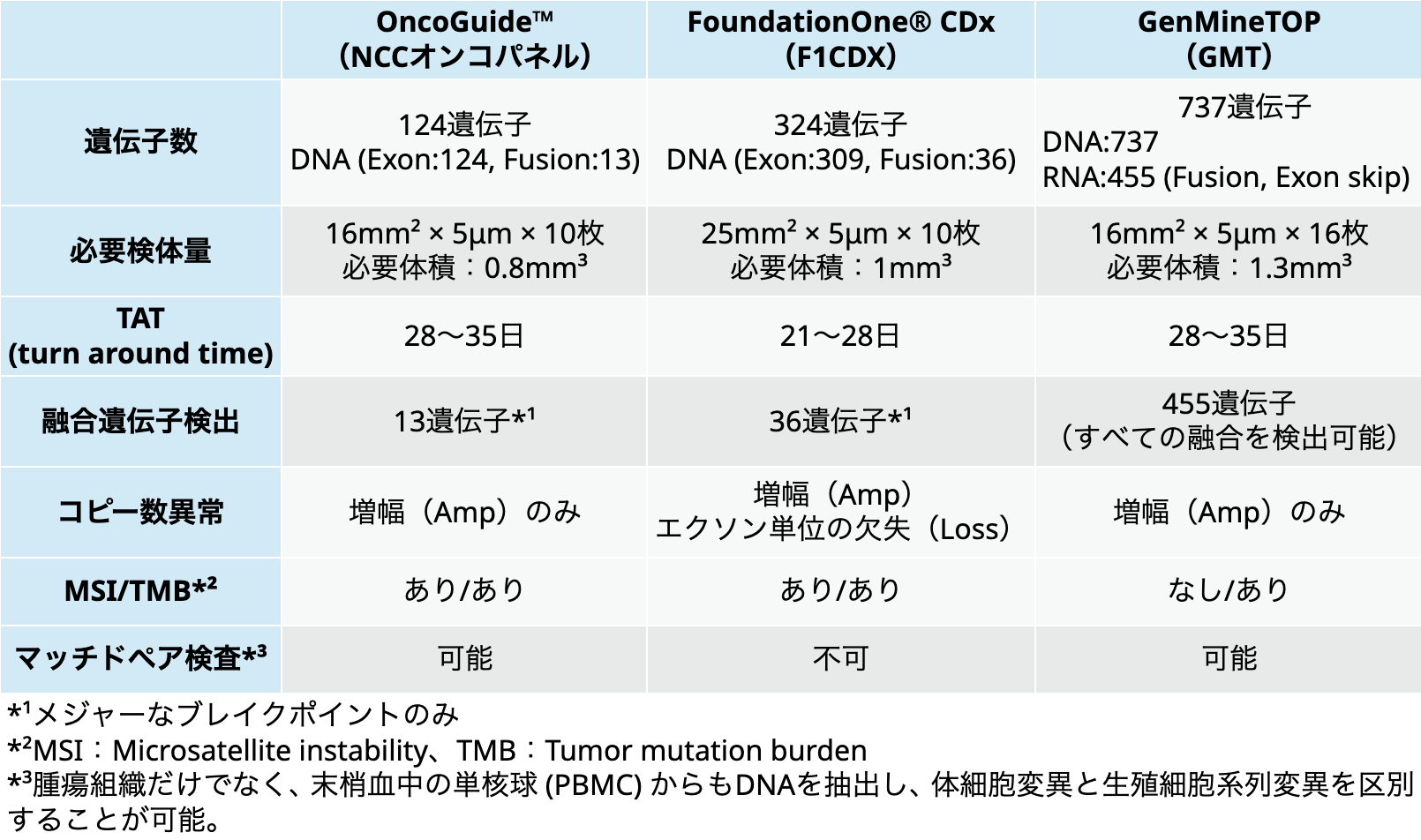

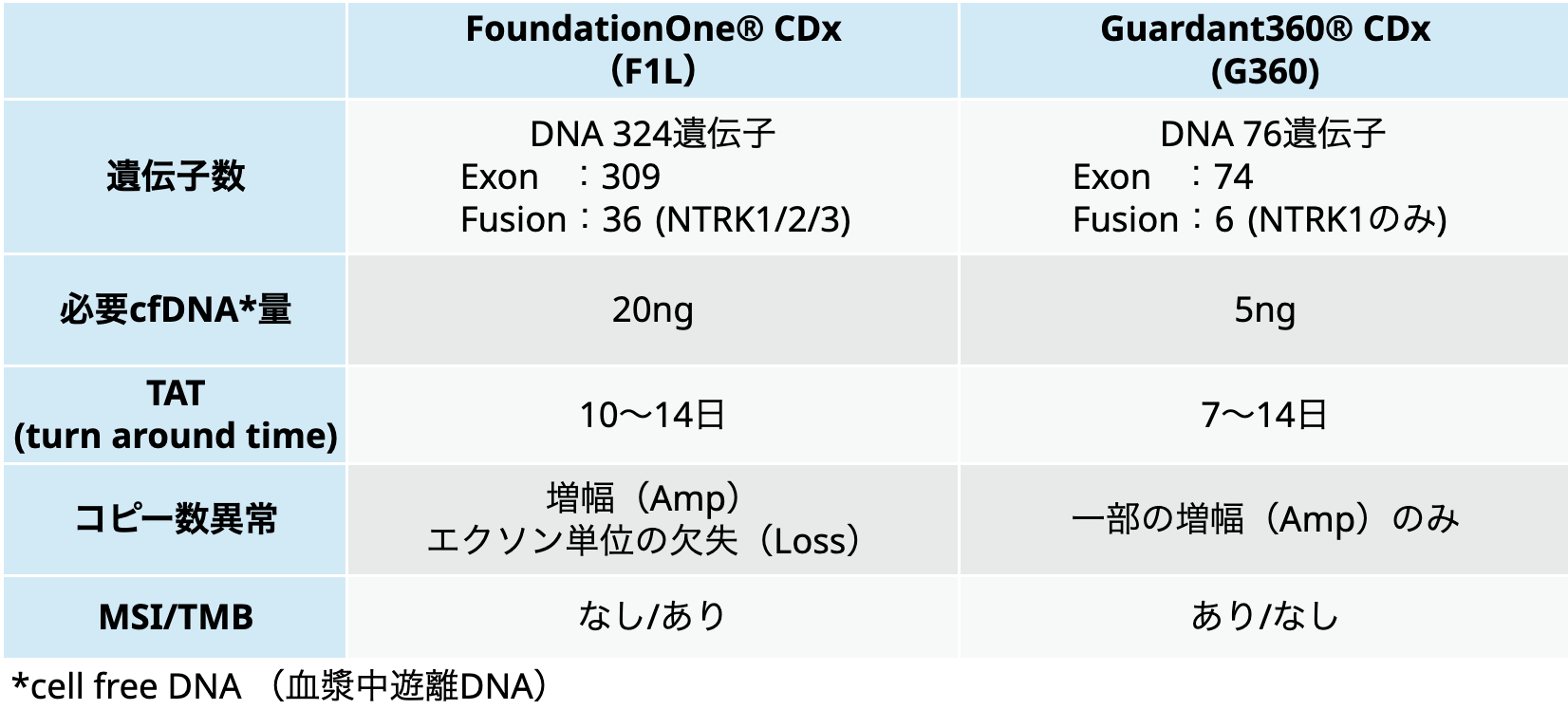

がん遺伝子パネル検査の比較

組織検体 (Tissue)

血液検体 (Liquid)

第4回では 「組織検体と血液検体の使い分け」 について解説する。

がん遺伝子検査で使用する検体:組織 vs 血液の全コンテンツは、医師会員限定でアプリからご利用いただけます*。

*一部のコンテンツは非医師会員もご利用いただけます

臨床支援アプリHOKUTOをダウンロードしてご覧ください。

今すぐ無料ダウンロード!

こちらの記事の監修医師

こちらの記事の監修医師

HOKUTO編集部

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

HOKUTO編集部

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

QRコードから

アプリを

ダウンロード!