HOKUTO編集部

6ヶ月前

【新連載】てんかん重積状態における2nd line 薬剤の使い分け (音成秀一郎先生)

広島大学病院 脳神経内科の音成 秀一郎先生による新連載 「けいれん診療ガイド」 です。 第3回は"てんかん重積状態における2nd line 薬剤の使い分け" について解説いただきます。

はじめに

重積で搬送された症例へ、 ベンゾジアゼピン系薬剤を投与したのちに、 2nd lineまで追加投与した上でICUに入室することはよくあると思います。 ここでは2nd lineの薬剤の使い分けと、 使うタイミングについて整理したいと思います。

2nd line で何を選択するか?

明確な優位性を示す質の高いdataはない

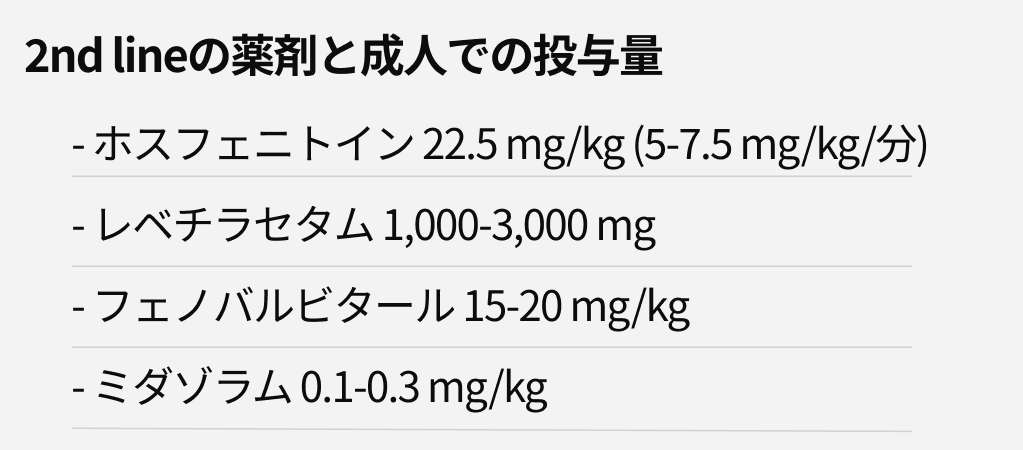

2nd line で使用される薬剤には、 ホスフェニトイン、 レベチラセタム、 フェノバルビタール、 ミダゾラムの4種類があります。

エキスパートオピニオンとしては 「まずはホスフェニトインを使えるかどうか?」 から判断することが多かったのですが、 薬剤間の明確な優位性を示す質の高いデータはなく、 また近年ではレベチラセタムの非劣性を示すデータも出てきています¹⁾。 逆に言うと、 使い慣れた薬剤を選択すると言うことでもよいのかもしれません。

適応と注意点

ホスフェニトイン

【商品名】 ホストイン®静注750mg

【成人用量】 22.5mg/kg (5~7.5mg/kg/分)

【薬効分類】 ヒダントイン系 (Na ch阻害)

ホスフェニトインが分類されるNaチャネル阻害薬は、 焦点性の発作に対する治療薬としての主軸です。 そのため、 成人のてんかん重積状態では大半が焦点性であることも考えると、 ホスフェニトインは成人例での適応範囲は広いでしょう。

注意としては心血管系の副作用があり、 具体的には徐脈や血圧低下、 QT延長などです。 そのため循環器系のリスクの高い高齢者では注意します。 また、 もともとフェニトインを服用されている場合には、 血中濃度が高くなってしまうので留意しましょう。 体重が70kgを超える場合には3バイアルほど必要となり、 薬価の面も考慮する必要があります。

レベチラセタム

【商品名】 イーケプラ®静注

【成人用量】 1000-3000mg (最大4,500mg)

【薬効分類】 ピロリドン系 (SV2A結合)

その点、 レベチラセタムは体重に合わせた投与量を計算しなくて良いのですが、 適応範囲の1,000-3,000mgでの至適用量についてはわかっていないことも留意しましょう。

フェノバルビタール

【商品名】 ノーベルバール®静注

【成人用量】 初回負荷量 15~20mg/kg

【薬効分類】 バルビツール酸系

(GABA A受容体作動)

フェノバルビタールは発作抑制作用が強いのですが、 呼吸抑制や血圧低下をきたしやすいため、 「使い慣れ」 が必要な薬剤です。

ミダゾラム

【商品名】 ミダフレッサ®静注

【成人用量】 初回負荷量 0.1~0.3 mg/kg

【薬効分類】 ベンゾジアゼピン系

(GABA A受容体作動)

ミダゾラムは3rd lineにも該当する薬剤ですが、 2nd lineとして使用することもできます。 例えば発作を引き起こしている原疾患の治療として鎮静が必要な状況であれば2nd lineの段階でミダゾラムを選択することはリーズナブルです。

いつ投与するか?

「いつどのように使うか?」 の方が大事

2nd line薬剤について、 発作抑制や長期予後の優劣については質の高いデータはありませんので、 筆者としては 「何を選択するか?」 よりも 「いつどのように使うか?」 の方が大事だと考えています。

次の発作で慌てた経験はありませんか?

例えばてんかん診療ガイドライン2018²⁾では、 発作から30分の段階で2nd lineを使用する流れではありますが、 実臨床においては初療としてのバイタルチェック、 ルート確保、 ジアゼパム投与などを行なって鎮痙を得たら、 速やかにCTなどの画像診断に進むことが多いと思います。 ですが、 CT室への搬送時やCT撮影中に次の発作がきてしまって慌てた経験があるのではないでしょうか?

「2nd lineも投与の上」 で搬送すると良い

そこで筆者は、 1st lineを投与して鎮痙が得られたら、 2nd lineも投与した上で患者を搬送するようにしています。 例えば、 発作起始からすぐに1st lineを投与することができ、 鎮痙が得られたようなケースでは、 とりあえずレベチラセタム 500mgを投与しながらCT室へと移動するなどです。 ただし、 投与量として『重積量』が必要かどうかは症例毎に検討する必要はあるでしょう。

<出典>

1) J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2023 Jan;94(1):42-48.

2) 「てんかん診療ガイドライン」 作成委員会編 : てんかん診療ガイドライン2018. 2018. 医学書院

2008年に大分大学医学部を卒業。 広島大学脳神経内科に入局後は救急系の関連病院で研修し2015年に京都大学大学院 (臨床神経学) へ国内留学。 同てんかん ・ 運動異常生理学講座の池田昭夫教授の指導のもと、 てんかんと脳波の臨床研究に従事し、 JES Prize, Excellent Presentation Award, JUHN AND MARY WADA Award, Hans Berger Awardなど日本てんかん学会の受賞歴あり。 福島県立医科大学ふたば総合医療センターでの復興医療支援を経て2019年4月から広島大学脳神経内科助教、 現在に至る。

X (旧Twitter) : https://x.com/neshige_s

noteでの連載 : https://note.com/nec283

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。