HOKUTO編集部

2年前

【新連載】 その疑問、 7つのステップで解決しよう (後藤秀彰先生)

兵庫県立はりま姫路総合医療センターの後藤先生による新連載がスタートします。Step形式で臨床的疑問をスッキリ解決する方法を学びましょう!

はじめに

日常診療を行っていると、 多くの臨床的疑問に遭遇します。 それらを疑問のままで終わらせず、 その都度きちんとした回答を得るように心掛けることは非常に重要です。 本連載では、 私が行っている臨床的疑問の解決方法を紹介します。

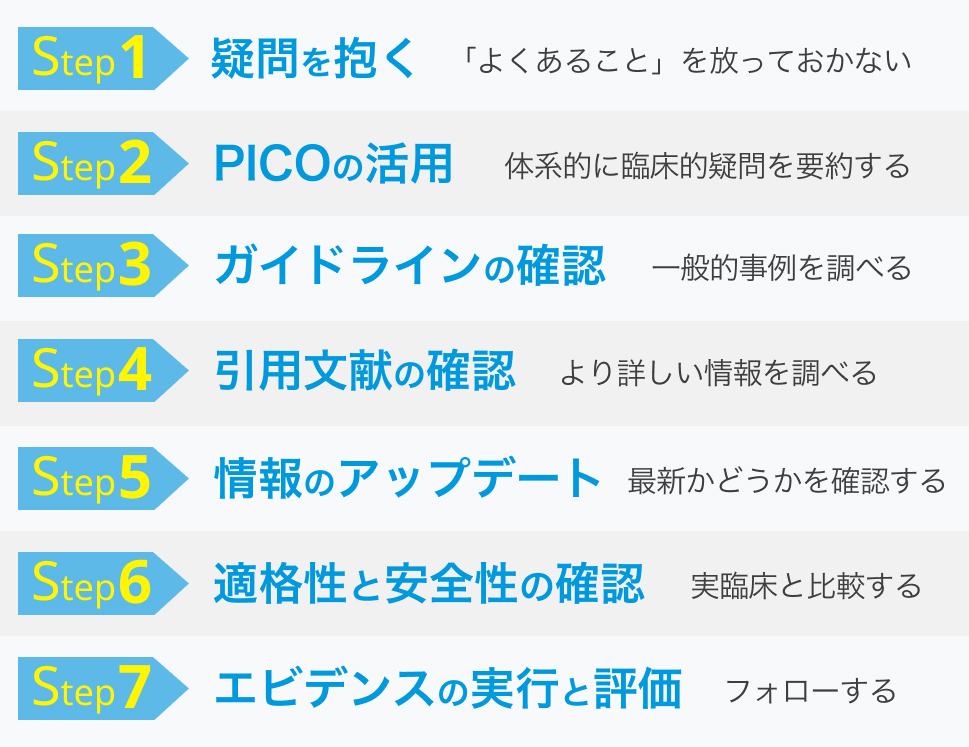

Step 1 : 疑問を抱く

「よくあること」 を放っておかない

忙しい日常診療の中で、 臨床的疑問が生じるたびに誰かに聞いたり調べたりしていては、 時間がどれだけあっても足りません。 その中でも頻発しそうな臨床的疑問は事前にストックしておき、 時間があるときに調べて普遍的な知識としておくことが重要です。

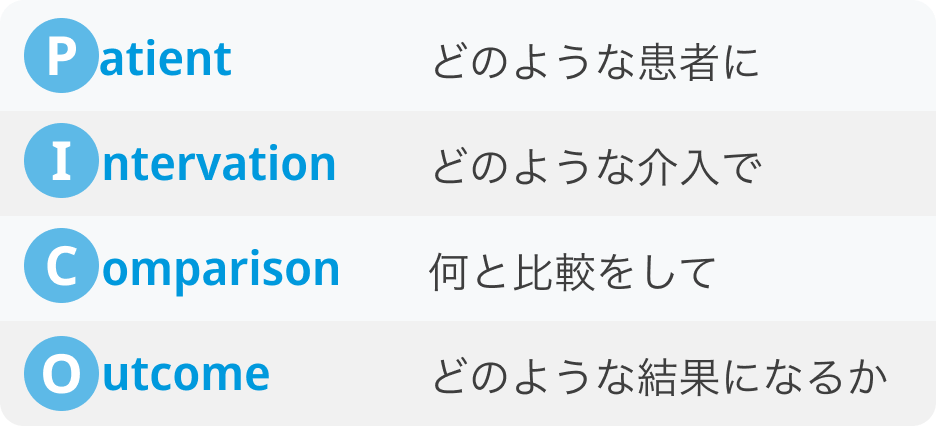

Step 2 : PICOの活用

体系的に臨床的疑問を要約する

臨床的疑問を簡潔に、 かつ詳細に提起後、 その回答が得られそうな情報源に当たりましょう。

提起した臨床的疑問をPICOで要約できない場合は、 その分野における基礎的な知識や考え方が足りていないことが予想されます。 先に教科書やガイドラインの概説などを読んで、 基礎知識を身に付けておきましょう。

Step 3 : ガイドラインの確認

一般的な事例を調べる

ガイドラインはその分野の専門家が、 初学者でも理解できるように作成するため、 ある程度の基礎知識があれば内容を理解することは難しくありません。 冒頭に記載されている基礎知識も役立つでしょう。 ガイドラインがない分野では教科書やUpToDate®️を参照してみましょう。

ただし、 ガイドラインはあくまで一般的な事例までの対応にとどまることが多いため、 実臨床でエビデンスをフル活用するためには不十分ということもあります。 また、 ガイドラインを発表している団体のスタンスによって治療の推奨度が多少異なることもあります。 迷った場合はエキスパートの先生に聞いてみてもよいかもしれません。

Step 4 : 引用文献の確認

より詳しい情報を調べる

ガイドラインでは 「診療方針が正しいか」 は確認できますが、 「実際の詳細な診療内容」 の確認は難しいことが多いです。 診療指針などが発刊されていれば参考になりますが、 そうでない場合はガイドラインで引用されている文献を確認しましょう。

Step 5 : 情報のアップデート

最新かどうかを確認する

ガイドラインは、 その発刊時期によっては最新のエビデンスを反映しているとは限らないため、 常に最新のエビデンスをアップデートし続ける必要があります。 ガイドラインを確認すると同時に、 新たに出版されたメタ解析やシステマティックレビューの有無を確認できると理想的でしょう。

Step 6 : 適格性と安全性の確認

臨床試験と実臨床を比較する

患者さんにエビデンスを実行する前に、 適格性と安全性を確認します。

どの臨床試験にも、 適格基準と除外基準が存在します。 有効性に着目するだけでなく、 臨床試験の対象患者と目の前の患者さんにズレがないこと、 すなわち適格性を満たすかどうかを確認することは非常に重要です。

また、 どれほど優れた治療効果をもつ新規治療でも、 治療計画を完遂できなければ、 エビデンスで示された治療効果を患者さんが享受することはできません。 そのため、 臨床試験の適格性に合致した患者さんがどのような副作用プロファイルだったかをきちんと確認し、 目の前の患者さんが試験の適格性に合致するか、 合致するならば副作用に対する忍容性があるか、 すなわち安全性を確認することも、 適格性と同じく非常に重要です。

Step 7 : エビデンスの実行と評価

検査や治療のルールを把握する

実臨床でエビデンスを実行する際には、 元になったエビデンスと、 臨床試験で規定された検査や治療のルールを把握しておきましょう。 良質な臨床試験であるほど、 治療の詳細だけでなく定期的な検査や合併症の予防法なども詳細に規定されています。 文献はもちろん、 新規薬剤であれば適正使用ガイドやインタビューフォームなども参考になるでしょう。

エビデンス実行後のフォロー方法を立案する

臨床試験によっては、 エビデンス実行後の検査の種類やタイミングまで細かく規定されていることもあります。 原疾患が増悪しやすい時期や、 特定の有害事象が出やすい時期などは、 臨床試験の結果からある程度予想が立てられます。 近未来に起こり得るイベントを想定して、 検査や診察の予定を組むようにしましょう。

エビデンス実行後の経過を想定する

領域を問わず、 late-lineの新規治療が増えてきています。 特に有効な新規薬剤がlate-lineに控えている場合には、 各lineでの治療法をその都度考えるのではなく、 新規薬剤のメリットをフルに発揮することを念頭に置いて治療の流れを立案することが非常に重要です。 そのためには、 実行したエビデンスがその後の臨床経過に及ぼす影響をできる限り把握しましょう。

単なる経験ではなく知識として確立する

最後に、 この貴重な一例から得られた経験を、 自身の中できちんと言語化し、 知識体系として確立するようにしましょう。 一度慣れてしまえば、 どんなエビデンスが出てきても自身の中にストックされた知識体系や思考方法で考察し、 蓄積していくだけなので、 行う作業はどんどん減らすことができます。

第1回では、 私の臨床的疑問の解決方法を7つのStepに分けて解説しました。 私の経験が、 今後のエビデンスに対する向き合い方を考える一助になりますと幸いです。

連載第2回では、 初発の悪性リンパ腫の患者さんを例に、 臨床的疑問の解決方法を具体的に解説します。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。