HOKUTO編集部

25日前

【新連載】急性期脳波の判読方法のポイントは?

広島大学病院 脳神経内科の音成秀一郎先生による新連載 「脳波クイズ ER/ICU脳波-意識障害編-」 です。 第1回では、 急性期脳波判読の総論についてご解説いただき、 第2回以降では、 脳波クイズを解き進めながら症例を検討していきます。

「脳波トリアージ」 の2step

1. 脳波には2つの読み方がある

実は脳波といっても、 臨床における判読には2つのセッティングがあります。 それは慢性てんかんを対象とするものと、急性期の意識障害などを評価するものです。

前者は、 てんかんかどうかの推定材料として活用され、 もちろん正確な診断が求められますので特異度を重視した判読を要します。 一方、 後者はいわゆる急性期脳波であり、 近年ではCritical Care EEGと呼ばれ、 意識障害の評価やてんかん重積状態の治療設計に活用されるもので、 早期診断のために感度が求められる脳波判読になります。

2. 「脳波トリアージ」 という概念

「脳波トリアージ」、 これは筆者によるネーミングなのですが、 コンセプトとしては 「脳波とは脳のバイタルサイン」 であるという前提で、 「いかに脳のemergencyを脳のバイタルサインから捉えるか」 という視点にあります。

真の意識障害であれば脳のバイタルサインは崩れ、 あるいは不安定になるため、 これを迅速に判定するのが 「脳波トリアージ」 というコンセプトです。

3. 脳波は脳の何をみるのか?

脳波を深く読もうとすれば、 おそらくどれだけでも深く読み込むことができます。 脳波は 「波」 なわけですから、 それこそ海のようなもので、 浅瀬の表層レベルだけをみることもできれば、 深海レベルまで探査することもできるはず。 ですが、 僕たち臨床医は深海魚を探すことを目的としていません。 意識障害の脳波においては、 目前にある海の荒波 (つまり意識) が『入るな危険』かどうかを手っ取り早く知りたいのです。

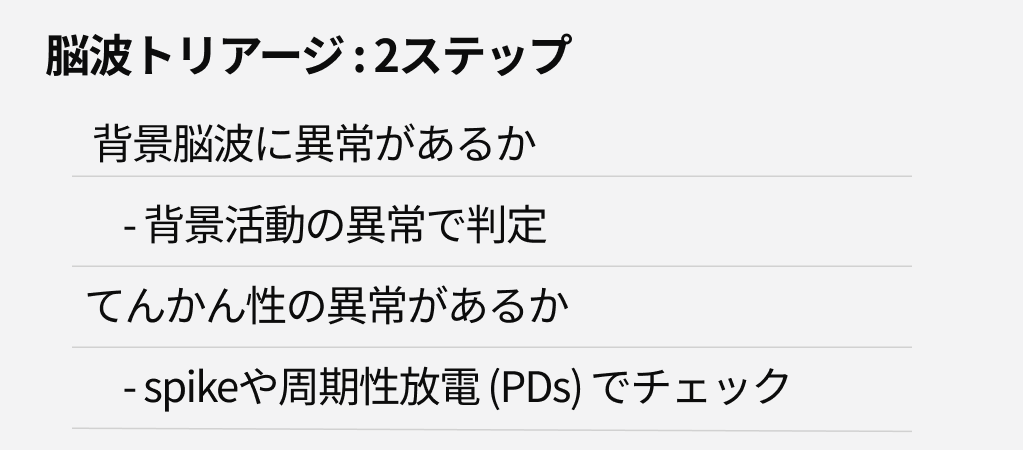

では、 この『危険』というのは脳波の何を指すかというと、 以下の2点になります。

- そこに真の意識障害があるのか?

- 抗てんかん発作薬(ASM) の介入を要するか?

そしてもう少し解像度を高めて表現すれば、 この2つは 「脳が現在、 二次的脳損傷に陥っているか、 あるいはそのリスクがあるか」 に集約されます。 この解を知るために、 効率よく必要な情報だけを読み解く、 それが脳波トリアージのコンテンツです。 そのためには、 詳細は割愛しますが、 以下の2ステップでてんかん性の意識障害をトリアージすることができます。

ざっくりとしか説明できず恐縮ですが、 もし興味があれば 「はじめての脳波トリアージ (南江堂) 」 をご参照下さい。

参考文献1)より引用改変

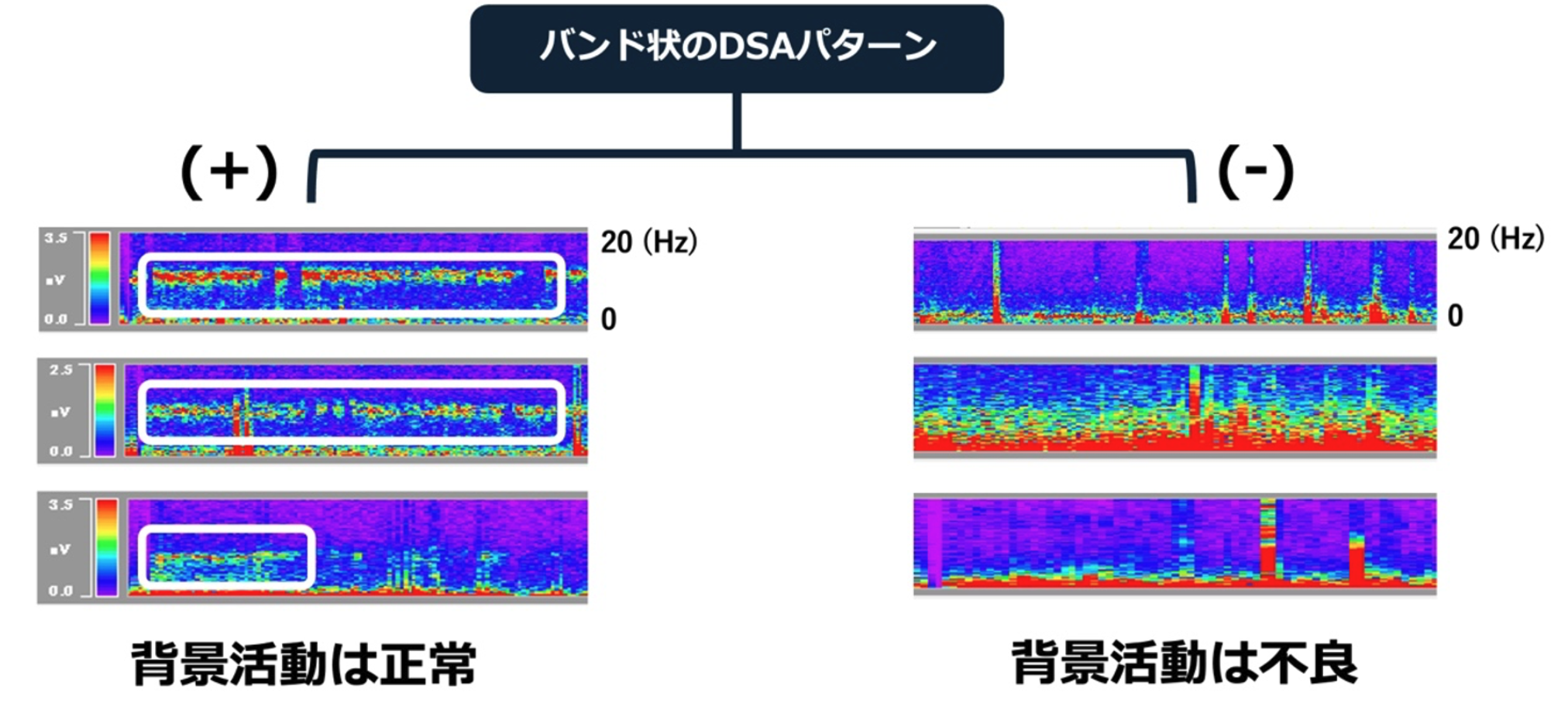

なお背景活動のチェックにはDSA (周波数スペクトル密度配列) の活用が便利です。 以下のようにDSAでバンド状のパターンがあるかどうかで簡単に鑑別できます。

参考文献1)より引用改変

以上の2ステップで、 てんかん性の意識障害を迅速にトリアージし、 ASM (anti-seizure medication) での治療介入の準備をすると良いでしょう。

トリアージした先の質的評価

トリアージの先には質的評価が待っています。 つまり、 同定したてんかん性の意識障害に対して、 どの程度の力価 (治療) で介入すべきかを決めなければなりません。 そのためには以下の2つを脳波で判定する必要があります。

1. 現在進行形の発作があるか

2. その発作は重積状態の基準を満たすか

1. 脳波の 「パターン化」 を知る

発作の判定のためには、 脳波のパターン化というものを知る必要があります。 具体的にはrhythmic and periodic patterns (RPPs) と呼ばれるもので、 以下の3つが含まれます。

- 周期性放電 (PDs: Periodic Discharges)

- 棘徐波 (SW: Spike-and-Wave)

- 律動性デルタ波 (RDA: Rhythmic Delta Activity)

なお発作の基準はいくつかありますが、 PDsであれば 「2.5Hz以上のPDが10秒以上持続する」 が発作の基準に該当し、 electrographic seizureと呼びます。 そしてこの状況が沢山みられれば (簡単に言えば)、 electrographic status epilepticusと呼びます。

2. PDは 「発火頻度」 が大事

ベースラインから発作に至るプロセスでは、 PDsはその発火頻度が徐々に増していきます。 よって、 発作かどうかの判定においては、 「PDsはどれだけ高頻度発火するか?」 が大事です。 例えば1.0HzのPDsよりも2.0HzのPDsのほうが発作リスクが高く、 2.5Hzを超えてくればそれは発作であり二次的脳損傷のリスクがあるとして治療介入します。

しかし、 PDsのサイクルの縦読みでは臨床はできません。 極論ですが、 例えるなら、 PDsは感染症におけるCRPのようなものに過ぎないからです。 起炎菌や感染臓器を意識することが感染症の本質であり、 ソースコントロールできているのか常にフェーズを意識することが求められます。 そのため 「CRP 10」 という数字そのものに独立した意味はないはずです。 これと同じように、 PDsのサイクルも縦読みはとても危険であり病態の本質を捉えることはできません。 それではどうすればいいのかというと 「病因 (etiology) の同定」 と 「病態のフェーズ (phase) の評価」 を意識してください。

<出典>

1) 音成秀一郎著 : はじめての脳波トリアージ. 2024. 南江堂.

音成先生執筆の関連著書はこちら

はじめての脳波トリアージ

2ステップで意識障害に強くなる

Antaa Slide Award 2021を受賞した著者が、 背景活動×てんかん性の所見で脳波を切り分け、 意識障害の鑑別を最速化する鑑別のコツを伝授。 ICUでの強力な武器を身につけて、 目指せ!デキるレジデント!

2008年に大分大学医学部を卒業。 広島大学脳神経内科に入局後は救急系の関連病院で研修し2015年に京都大学大学院 (臨床神経学) へ国内留学。 同てんかん ・ 運動異常生理学講座の池田昭夫教授の指導のもと、 てんかんと脳波の臨床研究に従事し、 JES Prize, Excellent Presentation Award, JUHN AND MARY WADA Award, Hans Berger Awardなど日本てんかん学会の受賞歴あり。 福島県立医科大学ふたば総合医療センターでの復興医療支援を経て2019年4月から広島大学脳神経内科助教、 現在に至る。

X (旧Twitter) : https://x.com/neshige_s

noteでの連載 : https://note.com/nec283

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。