COURAGE

7ヶ月前

【数手先を読む!】胚細胞腫瘍の治療戦略 (BEP療法、VIP療法、 Dose-dense 療法)

2024年11月8日に第6回泌尿器腫瘍内科医の集い『COURAGE』が、 「進行性胚細胞腫瘍のprinciple~数手先を読む治療戦略~」 をテーマに開催されました。 河野勤先生によるその講演内容の一部を要約し、 ご紹介します。

胚細胞腫瘍とは

胚細胞腫瘍は、 原始胚細胞が胎生期に出現し、 成熟した胚細胞になるまでの時期に発生した腫瘍の総称であり、 その組織型や発症部位は多彩である。

胚細胞腫瘍の組織型

胚細胞腫瘍の組織型は、 分化する過程によって分けられ、 セミノーマ (精上皮腫) がおよそ40%と最も多くを占める。

非セミノーマには、 卵黄囊腫瘍、 胎児性癌、 絨毛癌、 奇形癌 (成熟奇形癌、 未熟奇形癌、 悪性転化を伴う奇形癌) や、 これらの組織型の2種類以上の構成成分からなる混合型がある。

胚細胞腫瘍の治療概略

進行性胚細胞腫瘍では、 導入化学療法終了直後に腫瘍マーカーが正常化しない症例でも、 そのうち約3割から半数は経過観察のみで寛解することがある。 そのため、 すぐに救援化学療法を行わず、 注意深く経過観察することが重要である (ただし、 縦隔原発非セミノーマは例外)*。

*hCG>5万mIU/mLの進行性胚細胞腫瘍患者41例を対象とした米国の研究では、 1次化学療法 (シスプラチン併用化学療法4コース) 完了後に1ヵ月以上経過してもhCGが正常化しなかった31例のうち16例 (52%) が、 その後、 経過観察のみで無病生存 (NED) となった¹⁾。 ただし、 患者のほとんどがプラチナ製剤感受性 (platinum-sensitive) であり、 予後が良い症例が選択された可能性がある。

また予後は、 患者によって大きく異なる。 早期からの腫瘍マーカーの推移から患者個々の予後を予測し、 場合によっては化学療法の強化を検討する治療戦略が重要となる。

重要な腫瘍マーカーの評価

腫瘍マーカー (hCG、 AFP) は、 プラチナ製剤感受性 (platinum-sensitive) とプラチナ製剤抵抗性 (platinum-refractory) を見分けるため、 特に化学療法中および直後は週1回の測定が必要である。

hCG : ヒト絨毛性ゴナドトロピン、 AFP : α-フェトプロテイン

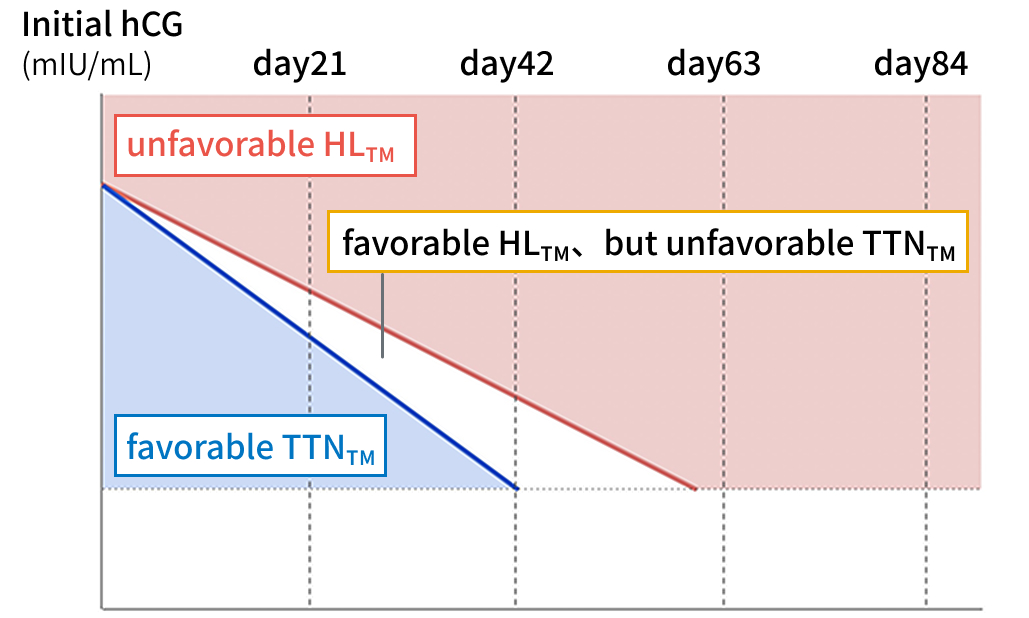

腫瘍マーカーの半減期 (HLᴛᴍ、 hCG : 3.5日、 AFP : 7日)、 あるいは腫瘍マーカー正常化までの予測時間 (TTNᴛᴍ) の計算式²⁾を基に算出した理想値を片対数グラフ上にプロットし、 実測値がその理想値のカーブを下回れば"favoreble decline"、 上回れば"unfavoreble decline"と判定する。

理論上、 HLᴛᴍでの評価よりTTNᴛᴍでの評価の方が腫瘍マーカーのベースライン値が高いほど、 favorable declineになりにくい。 したがって、favorable HLᴛᴍ declineであってもunfavorable TTNᴛᴍ declineである場合、 すなわち"favorable HLᴛᴍ decline, but unfavorable TTNᴛᴍ decline"があり得る。

(文献2および著者発表資料を基に編集部作成)

ガイドラインにおける記載

NCCNガイドラインの 「精巣癌 Version 2.2024」 には 「導入化学療法終了後に腫瘍マーカーの正常化が見られないが安定している患者では注意深く経過観察すること」 ³⁾、 欧州泌尿器学会 (EAU) ガイドラインの 「精巣癌 2024年版」 には 「救済化学療法は腫瘍マーカーが増加した場合のみ行うべき」 と記載されている⁴⁾。

一方で、 本邦の 『精巣癌診療ガイドライン 2024年版』では、 進行・難治例の導入化学療法後に病勢進行 (PD) /不変 (NC) となった腫瘍マーカー高値/手術不適例への対応として、 救済化学療法が治療アルゴリズムに記載されている⁵⁾。

胚細胞腫瘍の治療戦略

ガイドラインや各種報告を基に検討した「数手先を読む治療戦略」を以下に示す。

Step 1

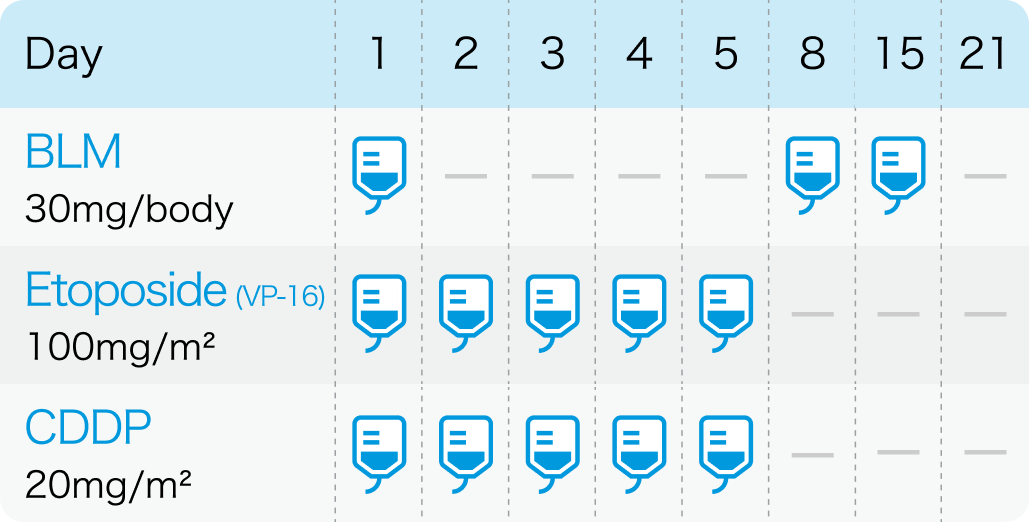

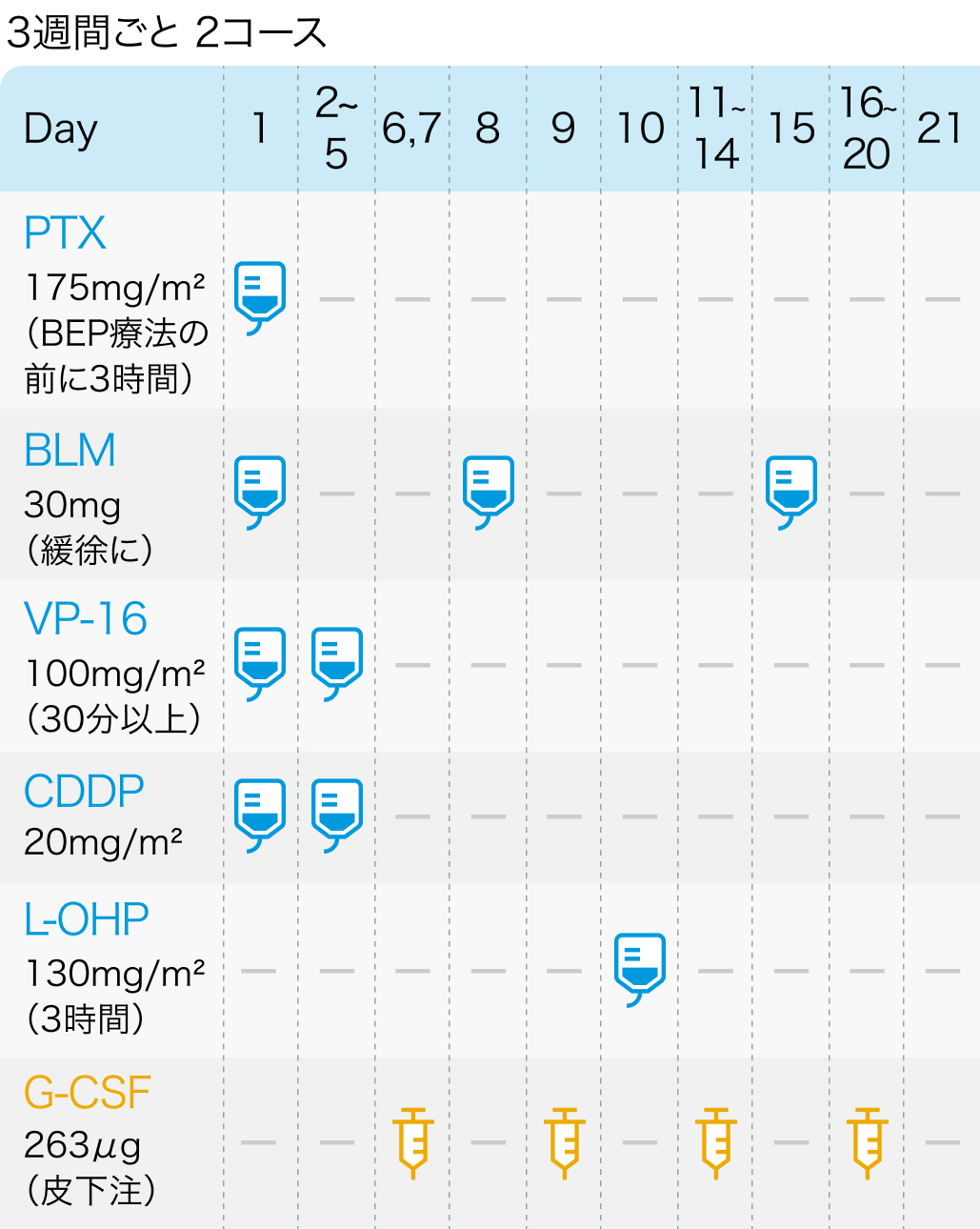

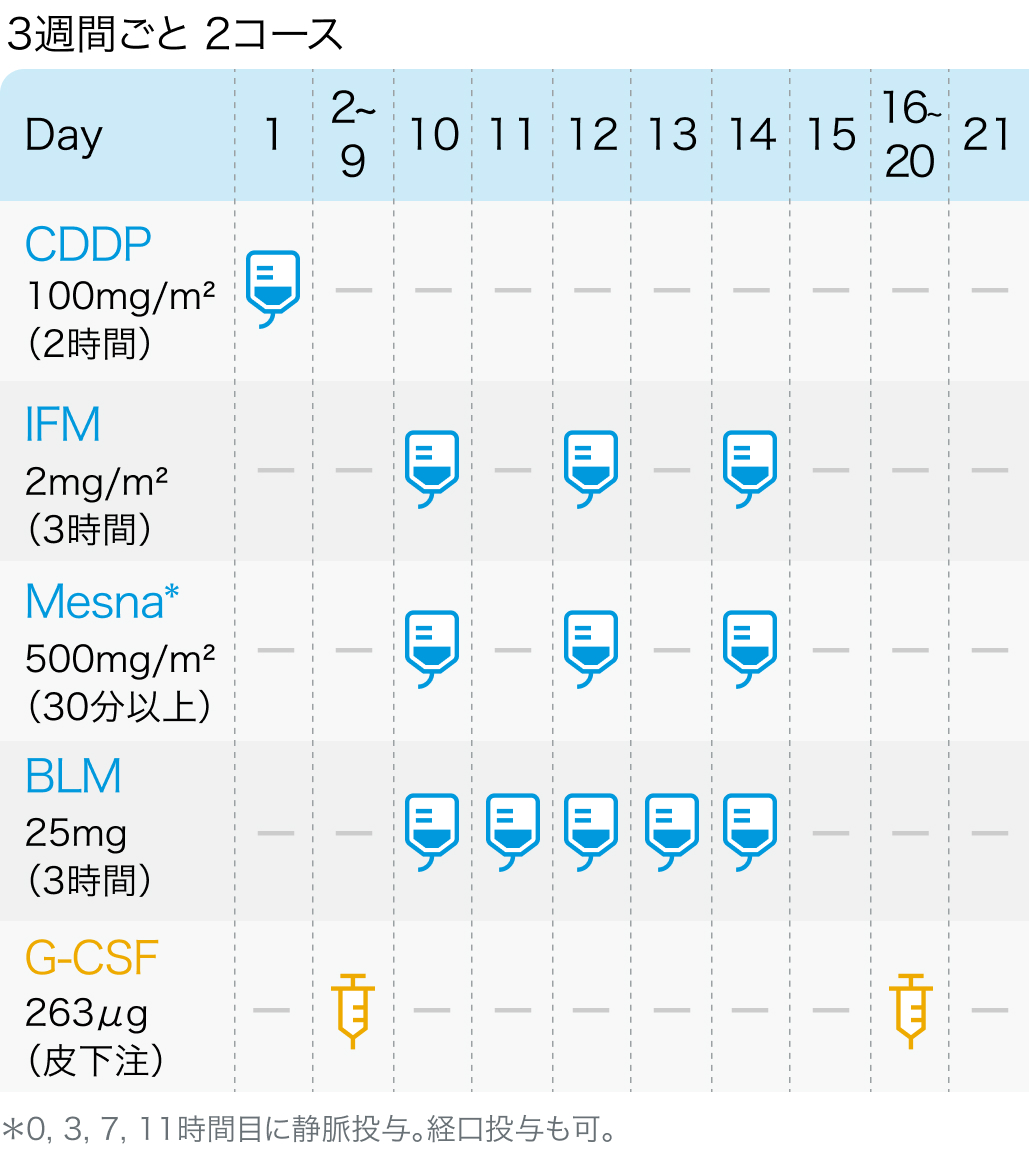

標準治療のBEPまたはVIP療法を1コース行う。

ブレオマイシン+エトポシド+シスプラチン

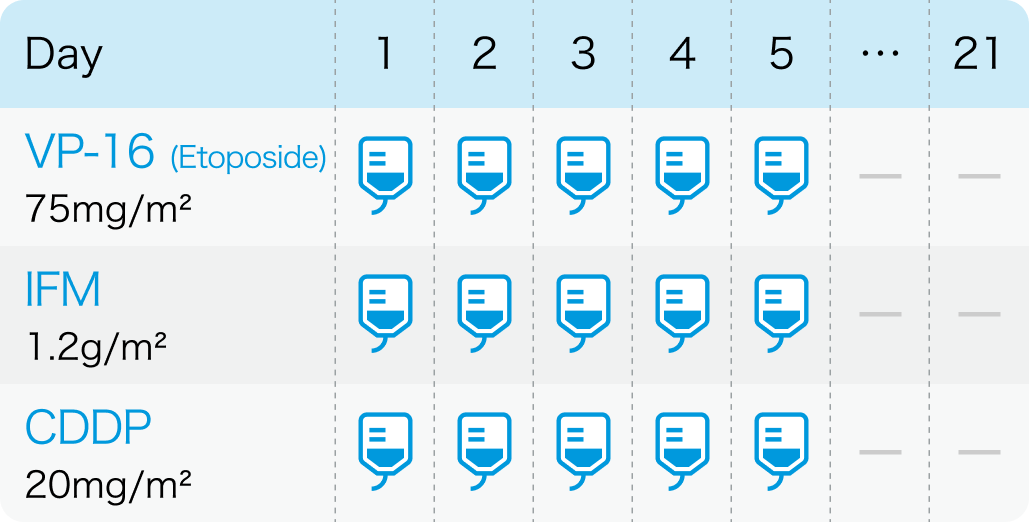

エトポシド+イホスファミド+シスプラチン

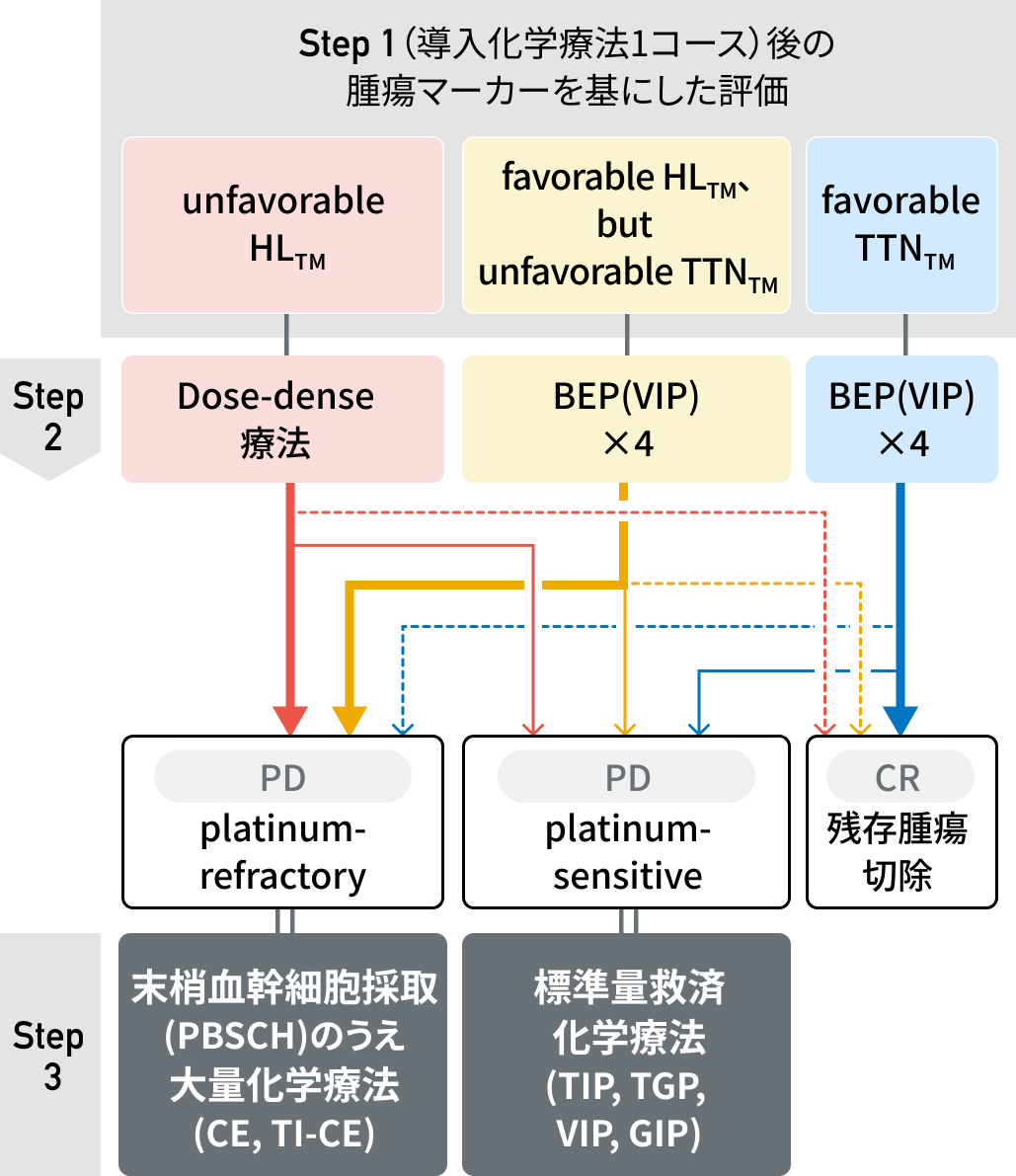

導入化学療法1コース終了後のStep 2

Favorable TTNᴛᴍあるいはfavorable HLᴛᴍ, but unfavorable TTNᴛᴍでは、 BEP療法あるいはVIP療法の4コースを完遂する。 Unfavorable HLᴛᴍではDose-dense 療法を行う⁶⁾。

Dose-dense 療法

⬇︎

(文献6および著者発表資料を基に編集部作成)

Step 3

いずれの場合も、 完全奏効 (CR) になれば残存腫瘍切除を行う。

病勢進行 (PD) があった場合には、 platinum-sensitiveであれば標準量救済化学療法 (TIP, TGP, VIP, GIP)、 platinum-refractoryであれば末梢血幹細胞採取 (PBSCH) のうえ大量化学療法 (CE, TI-CE) を行う。

TIP療法 : パクリタキセル+イホスファミド+シスプラチン

TGP療法 : パクリタキセル+ゲムシタビン+シスプラチン

GIP療法 : ゲムシタビン+イホスファミド+シスプラチン

CE療法 : カルボプラチン+エトポシド

TI-CE療法 : パクリタキセル+イホスファミド→カルボプラチン+エトポシド→末梢血幹細胞移植 (PBSCT)

まとめ

河野氏は 「患者の寛解を目指す上で、 予後の早期予測と化学療法の強化を検討に入れた個別化治療が重要となる。 腫瘍マーカーを基にした評価により、 数手先を読んで患者ごとに最適な治療を選択することが望ましい」 と述べた。

<出典>

1) Clin Oncol. 1998 Apr;16(4):1294-7.

2) J Clin Oncol. 2004 Oct 1;22(19):3868-76.

3) National Comprehensive Cancer Network : Testicular Cancer (Version 2.2024).

4) European Association of Urology : Testicular Cancer.

5) 日本泌尿器科学会 : 精巣癌診療ガイドライン 2024年版.

6) Lancet Oncol. 2014 Dec;15(13):1442-1450.

COURAGEとは?

泌尿器腫瘍を扱う腫瘍内科医が集い、 知識を共有する場として設立された勉強会です。

日常診療で泌尿器腫瘍を診ている医師のみならず、 腫瘍内科医を目指す医師などにも泌尿器腫瘍の魅力に触れてもらい、 そのような人たちを「エンカレッジ」するような組織になることを目指しています。

泌尿器腫瘍内科医の集いである新組織 「COURAGE」 とは?

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。