寄稿ライター

4ヶ月前

目指すのは 「医者いらず」 ?政府の狙いを読み解く

こんにちは、 Dr.Genjohです。 財務省の資料から我々保険医の将来を占う短期集中シリーズ 「医師の黄昏~氷河期の到来~」。 第4回では、 薬剤費とそれに関わる受療行動の変化について考察します。

今回は、 特に開業医にとって大変厳しい現実を突きつける内容です。

財務省の資料 「社会保障」 はコチラ。

薬剤費に関わる保険給付は削減される

【図1】財務省の資料より

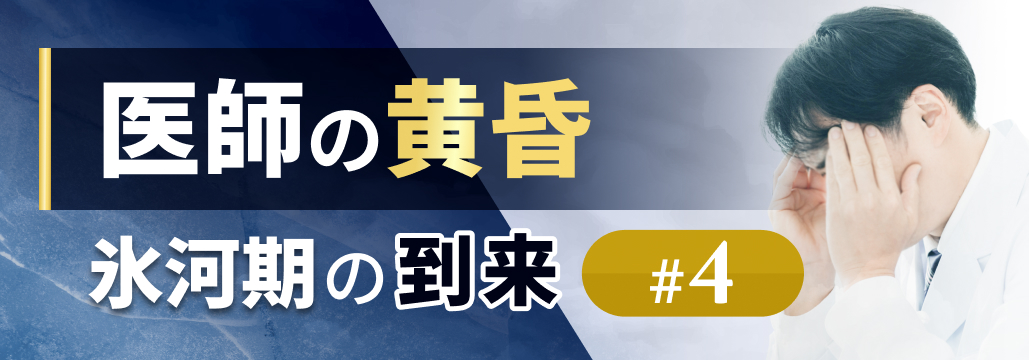

まず、 日本は世界でも有数の外来偏重国と言わざるを得ません。 2021年時点における外来薬剤費(対GDP比)は世界第1位、 1人当たり外来受診回数は韓国に次いで世界第2位です【図1左】。

財務省はローコストな諸外国を参考に日本の医療費を削減しようとする傾向があります。 当然、 外来薬剤費も外来受診回数も今後抑制されていくと目されています。

リフィル処方箋…本当に 「三方よし」 ?

【図2】財務省の資料より

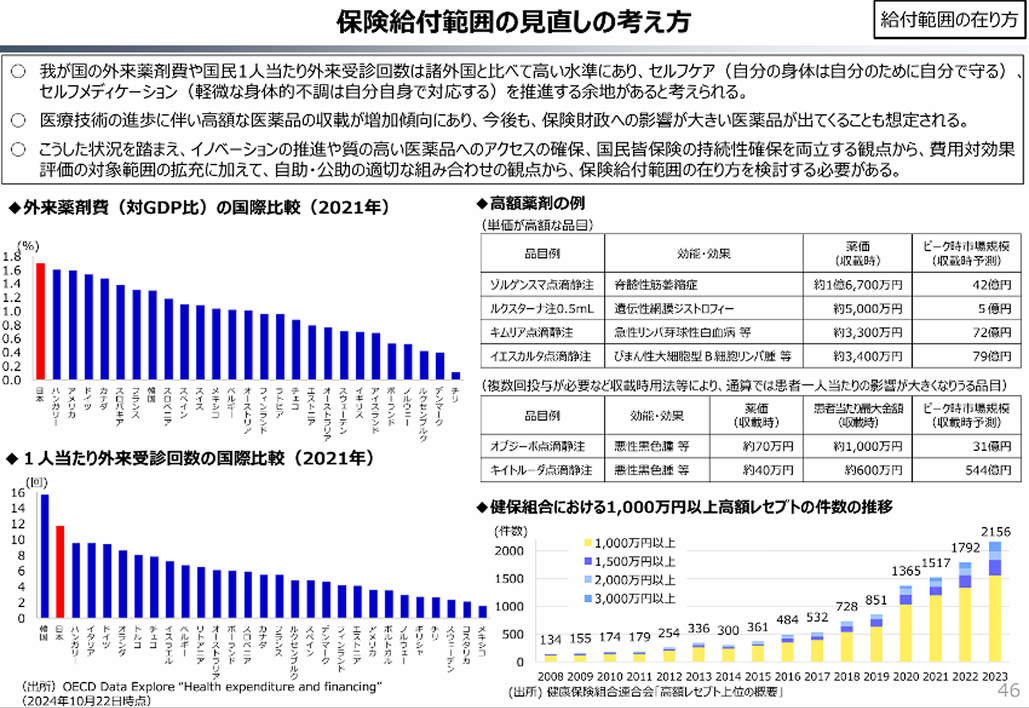

リフィル処方箋とは、 1枚につき3回まで使える回数券のようなもので、 薬局に持っていけば前回と同じ薬剤が処方されます。 当然、 これまでは存在していた2、 3回目の受診はスキップされます。

初診料や処方箋料、 生活習慣病管理料など、 受診の度に必要であったコストは1/3に圧縮され、 医療費は削減されて万々歳!

…はて、 本当に【図2】の冒頭にあるような①患者の通院負担の軽減、 ②医療機関の効率的な経営、 ②医療費の適正化という 「三方良し」 となるでしょうか?筆者はそうは思いません。

①と②は、 表面だけを汲み取ればその通りの効果が期待できるでしょう。 ただし、 細やかな診察のおかげで良好に管理出来ていた生活習慣病はコントロールが困難となります。

生活習慣病が進行した結果発生する重篤な疾患の治療には莫大なコストがかかるため、 長期的に見れば却って医療費の増大を招きかねません。 予防医療の重要性が強く認識される昨今において、 時代に逆行してはいないでしょうか?

写真はイメージです

加えて、 本来なら発見出来ていたはずの新規の病態や薬剤の副作用は見過ごされ、 「事実上3回前の受診以降、 来院しなかった」 ような状況でありながら、 リフィル処方箋を発行した医師の処方責任が追及される可能性があります。 受診行動が無く、 事実上管理不可能な期間の責任まで医師が負い切れるのでしょうか?

③は明確な詭弁です。 仮に受診する延べ患者が1/3に激減したとして経営を続けられる医療機関は存在しないでしょう。 医師過剰地域であればまだしも、 そうでない地域においては受診できる医療機関そのものが絶滅しかねません。

セルフケアメディケーション…本当に大丈夫?

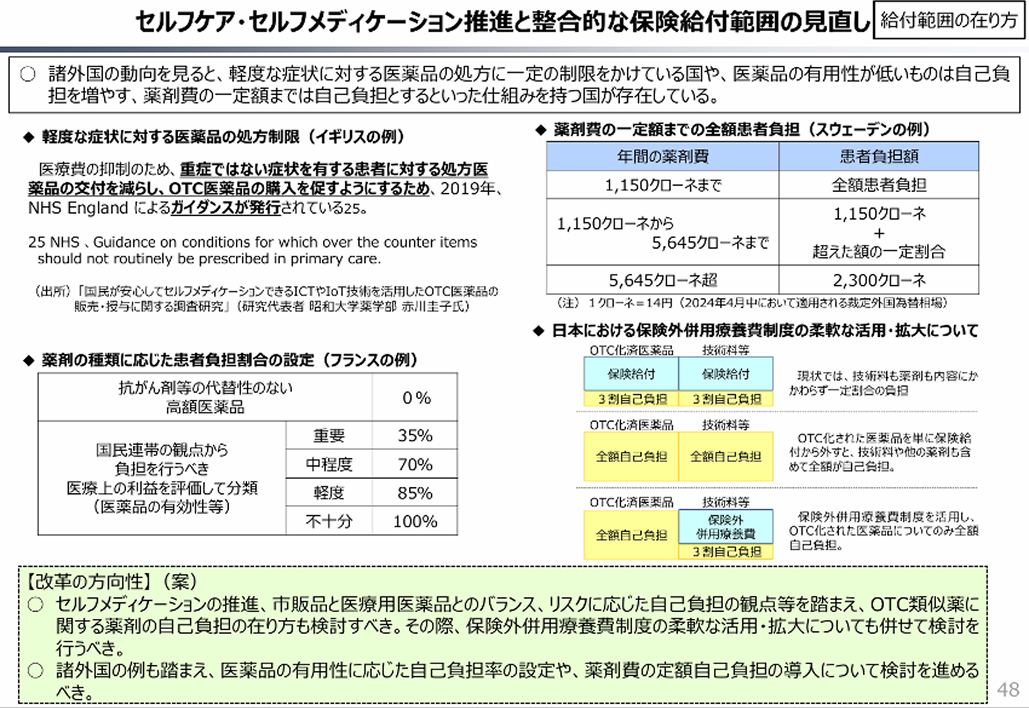

【図3】財務省の資料より

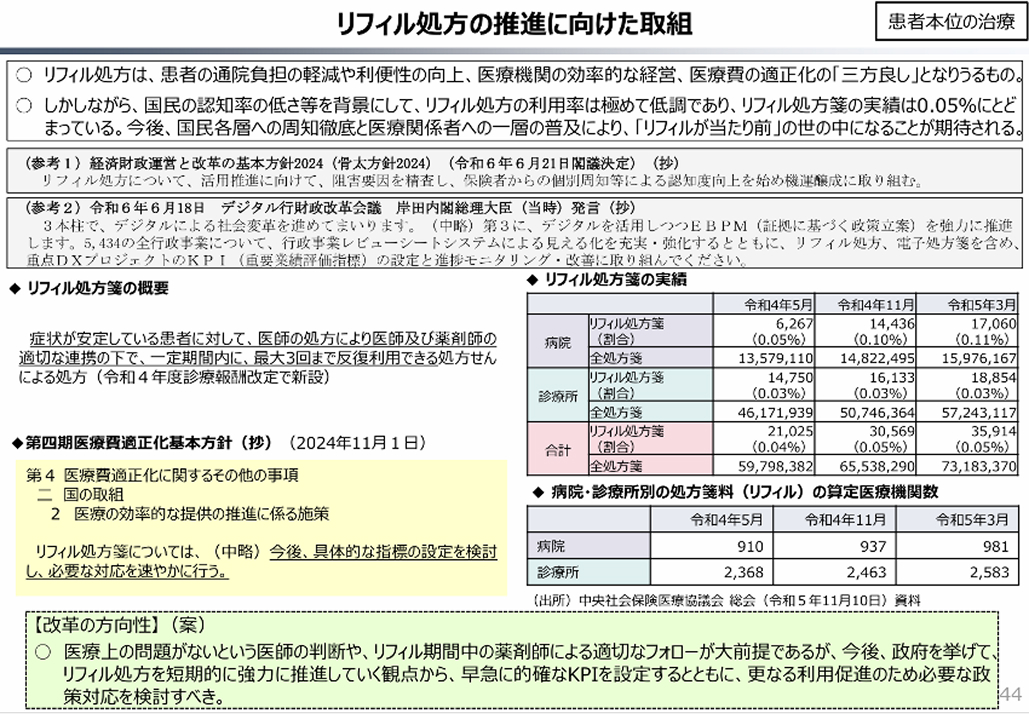

某政党が 「OTC化で医療費4兆円削減!」 と息巻き、 SNSでも話題となっていました。 OTCとはOver The Counterの略であり、 患者さんが薬局で薬剤師と相談して薬剤を購入することを指します。

当然、 医療機関に受診する必要がありませんので、 薬剤をもらう際の初診料や加算は不要になります。 外来薬剤費と1人当たり外来受診回数が共に抑制されるため、 医療費は大きく削減されるでしょう。

ただ、 その処方行動に医師は介在しません。 薬剤を処方した場合のリスク・ベネフィット比較や基礎疾患、 アレルギー、 併用薬等などの情報を総合して得られるアセスメントは間違いなく疎かになり、 場合によっては重篤な副作用がもたらされることもあるでしょう。

諸外国とセルフメディケーション

【図4】財務省の資料より

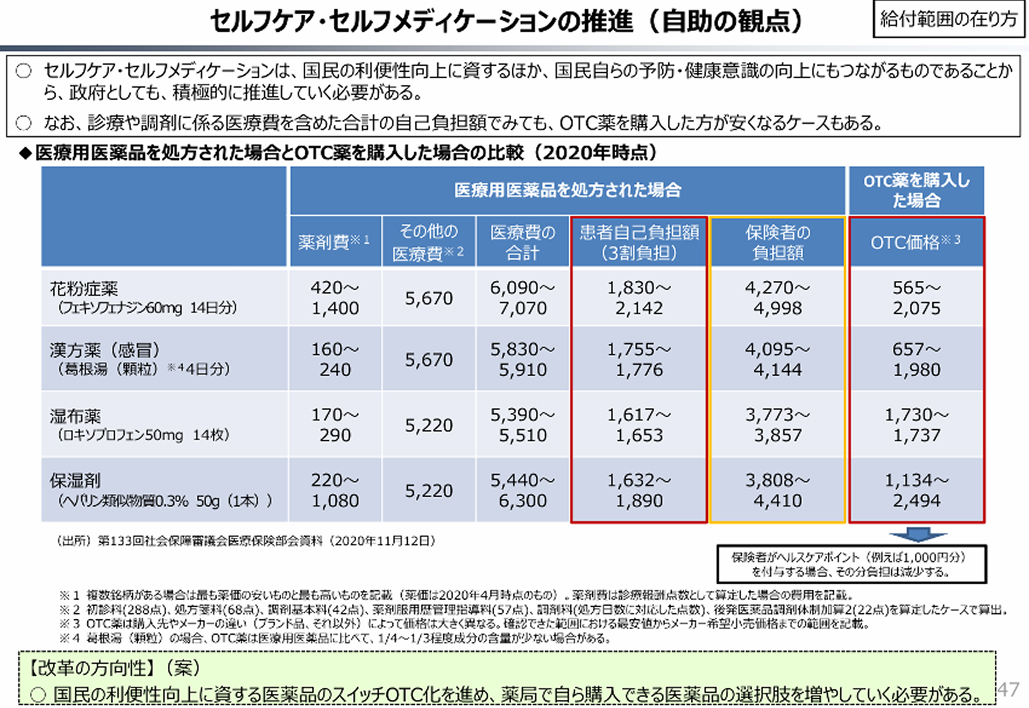

海外の状況をみてみましょう。 フランスでは薬剤に期待される有効性などに応じ、 保険給付の割合が変化します。 スウェーデンは上限つきでありながら、 一定額までの薬剤費は全額患者負担となります【図4】。

日本がこれらの制度をそのまま導入するかは不明ですが、 諸外国の在り方を参考にして、 薬剤費の患者自己負担割合が増大していくことは間違いありません。

到達点は医者いらず

財務省は薬剤に関わる制度を変更することにより、 患者が医療機関へ外来受診する行動を抑制し、 医療費を抑制しようとしています。

有床の総合病院は入院病床が存在する分、 相対的に影響は小さいでしょう。 しかし開業医にとっては致命的な変革となり得るでしょう…。

次回は新規開業に潜む罠についてお話します。

フォーカスアップデート版も連載予定

なお財務省の専門部会での検討内容を織り込んだ資料 「持続可能な社会保障制度の構築 (財政各論Ⅱ) 」 が公表されました (2025年4月23日)。 本シリーズ終了後、フォーカスアップデート版のミニ連載を予定しています。

プロフィール

Xアカウント : @DrGenjoh

HOKUTO関連コンテンツ

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。