HOKUTO編集部

8ヶ月前

プロアクティブ療法の考え方&使い方 (大塚篤司氏)

近畿大学皮膚科学教室 主任教授の大塚篤司先生による連載です。 最終回となる第7回は、 プロアクティブ療法について解説いただきます。

はじめに

アトピー性皮膚炎 (AD) は、 強いかゆみとともに湿疹が再発と寛解を繰り返す慢性炎症性皮膚疾患であり、 患者の生活の質 (QOL) に大きな影響を及ぼす。

治療の最終目標は、 症状がほぼ認められず、 薬物療法の使用頻度が少ない状態を長期間維持することである。 従来の、 症状発現後に治療を行うリアクティブ療法に対し、 近年は寛解期にも積極的な治療介入を行うプロアクティブ療法が注目されている。

プロアクティブ療法の定義と特徴

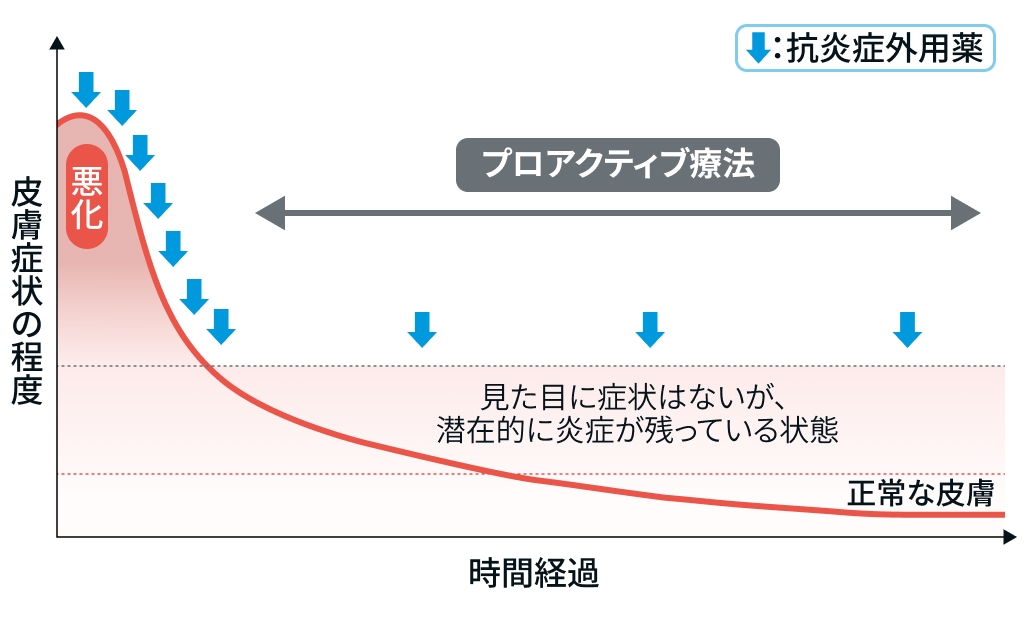

(文献1を参考に編集部作成)

プロアクティブ療法は、 皮疹が寛解状態に至った後も継続的に行う治療戦略である。

かつて症状があった部位に対し、 保湿外用薬によるスキンケアとともに、 ステロイド外用薬やタクロリムス軟膏などの抗炎症外用薬を間欠的に塗布する。 これにより、 皮膚に残るサブクリニカルな炎症を抑え、 再燃を防ぐことができる。

急性期の強い炎症と比べ、 サブクリニカルな炎症は低レベルであるため、 毎日塗布する必要はなく、 一般的には週に2回程度の間欠的な投与で十分とされる。

リアクティブ療法との違い

従来のリアクティブ療法は、 症状が出た際にのみ治療を実施し、 症状が改善すると治療を中止する事後対応型のアプローチである。

一方、 プロアクティブ療法は、 症状が認められない寛解期にも治療を継続することで、 皮膚内部に残存する微小な炎症 (サブクリニカルな炎症) を抑制し、 再燃のリスクを低減する。

結果として、 再燃頻度や重症度の軽減、 さらには患者のQOLの向上が期待できる。 しかし、 継続治療を患者自身が理解し、 忍耐強く治療計画に従う必要があるため、 自己管理能力や医師とのパートナーシップが成功の鍵となる。

エビデンスからみる有効性

急性期治療で皮疹が改善した皮膚でも、 組織学的・免疫学的には依然として炎症細胞の浸潤や皮膚バリア機能の乱れが認められる。 これがいわゆる 「サブクリニカルな炎症」 であり、 外的・内的な刺激に対して過敏な状態を作り出し、 治療中止後に容易に再燃につながる。

プロアクティブ療法は、 この残存炎症に働きかけることで再燃の 「火種」 を継続的にコントロールする仕組みである。

多くの無作為化比較試験 (RCT) やメタアナリシスにより、 プロアクティブ療法はリアクティブ療法や基剤のみの治療と比較して、 再燃までの期間延長、 総ステロイド使用量の低減、 重症度スコア (IGA、 EASI、 SCORADなど) の改善、 さらにQOL改善においても有意な効果が示されている。

関連ツール

ガイドラインの位置づけ

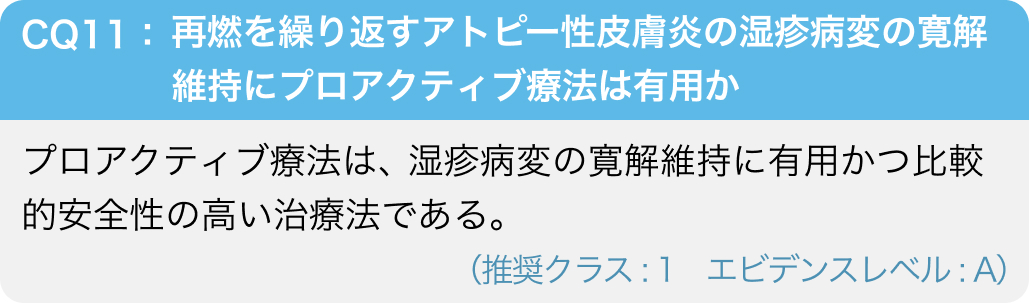

『アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024』では、 プロアクティブ療法は再燃を繰り返すAD患者に対して推奨度1、 エビデンスレベルAの高い治療法として位置づけられている¹⁾。

同ガイドラインでは、 急性期治療後の寛解維持手段として、 ステロイド外用剤やタクロリムス外用剤を週2回程度の間欠的投与によって使用する具体的な方法が示されており、 欧米のガイドラインや国際的なレビューもこれと同様の評価を行っている。

これにより、 プロアクティブ療法は従来の治療パラダイムに革新をもたらし、 慢性的な炎症性疾患としてのAD管理において確固たる地位を占めるに至った。

適応と開始時期の考え方

プロアクティブ療法は、 再燃を頻繁に繰り返す中等症~重症のAD患者に特に適用される。

まず、 急性期の炎症が十分に鎮静され、 寛解導入が達成された状態でプロアクティブ療法を開始する必要がある。 その後は再燃予防のため、 かつて皮疹が存在した部位に対して抗炎症外用薬を間欠的に塗布する。

使用薬剤と投与方法

具体的な薬剤としては、 部位や過去の重症度に応じた適正なランクのステロイド外用薬や、 顔面や頸部の長期投与時に安全なタクロリムス軟膏が用いられる。 また、 近年はJAK阻害薬やPDE4阻害薬など新規の外用薬も研究され、 治療選択肢が広がっている。

投与頻度は一般的に週2回とされるが、 患者の状態や反応に合わせて調整される。 さらに、 プロアクティブ療法は保湿剤による毎日のスキンケアと併用されることが基本であり、 治療期間は数ヵ月から数年にわたる長期療法となる。

関連記事

ランク選択、 剤型など

タクロリムス、 ジファミラスト、 デルゴシチニブの適応、 用量、 注意点など

安全性・副作用

プロアクティブ療法に用いられる各薬剤は、 その特性に応じた副作用リスクがあるが、 間欠的使用により連日投与時の副作用リスクが低減されると考えられている。

例えば、 ステロイド外用薬では皮膚萎縮や毛細血管拡張、 タクロリムス軟膏では一過性の灼熱感や刺激感が主に報告されており、 全身的な副作用は極めて低い。

しかし、 極めて長期の使用に関するデータは十分ではなく、 継続的な観察や適切なモニタリングが必要である。

おわりに

プロアクティブ療法を成功させるためには、 適切な患者選択、 治療開始時の十分な急性期鎮静化、 そして患者自身が治療継続の必要性を理解する教育が不可欠である。

今後の課題として、 数年単位の超長期安全性データの蓄積、 最適な治療期間および中止基準の確立、 さらにはTARC*などのバイオマーカーを活用した個別化治療の最適化が挙げられる。

*thymus and activation-regulated chemokine : Th2細胞の遊走を誘導するケモカイン。 TARCの血中濃度はアトピー性皮膚炎の疾患活動性と相関する。

また、 新規外用薬や全身治療との併用についての検討も進むことが期待され、 患者のアドヒアランス向上のための支援策の開発も重要な課題となる。

<出典>

1) 日本皮膚科学会 : アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024.

2) Ann Dermatol. 2012 Aug;24(3):253-60.

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。