HOKUTO編集部

11ヶ月前

【知っておきたい】頭頸部癌の診断&治療戦略

福井大学の今村善宣先生に、 頭頸部癌について、 概要や診断、 治療方針など幅広く概説いただきました。

1.概要とリスク因子

腫瘍発生部位で症状・治療方針が異なる

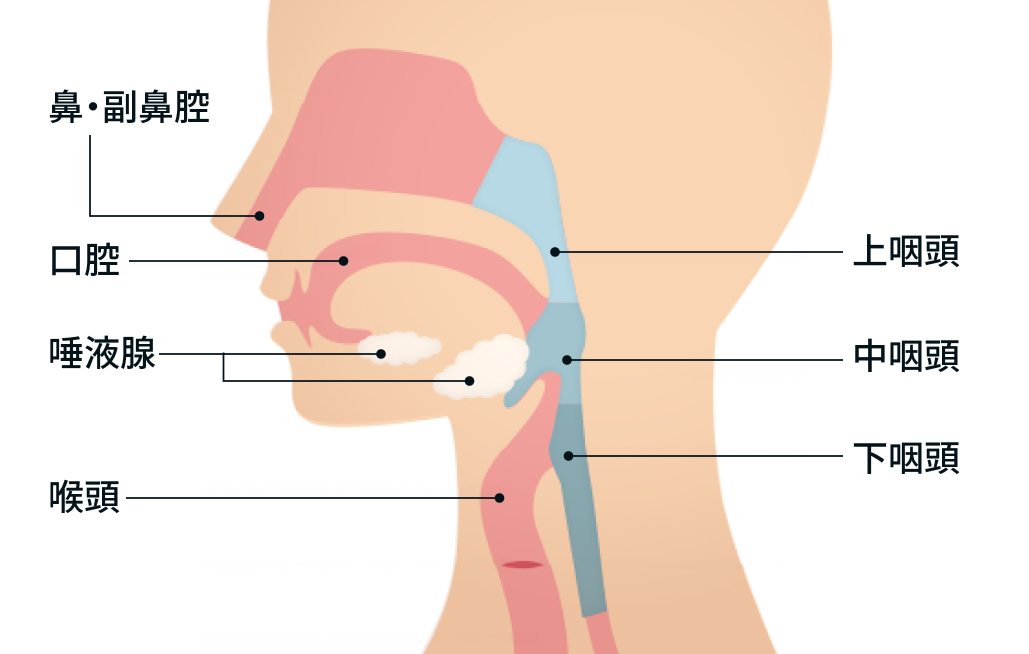

頭頸部癌は、 脳と目を除いた首から上すべての領域にできる癌の総称である。 腫瘍の発症部位により、 鼻腔・副鼻腔癌、 口腔癌、 唾液腺癌、 上咽頭癌、 中咽頭癌、 下咽頭癌、 喉頭癌などに分けられる。

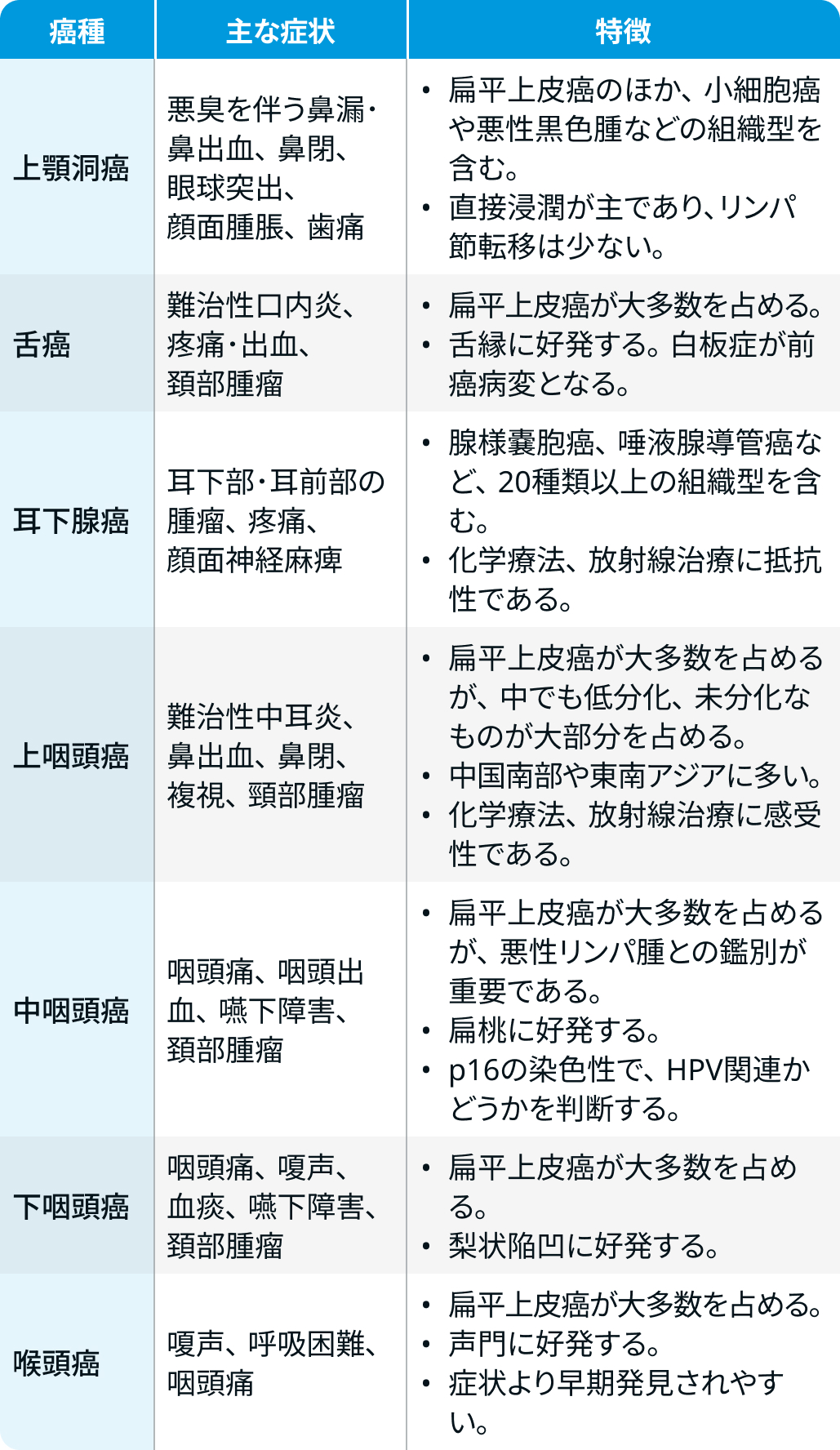

腫瘍の発生部位により、 症状や特徴、 治療方針が異なる。

頭頸部癌の主な症状や特徴を以下に示す。

(著者提供資料より編集部作成)

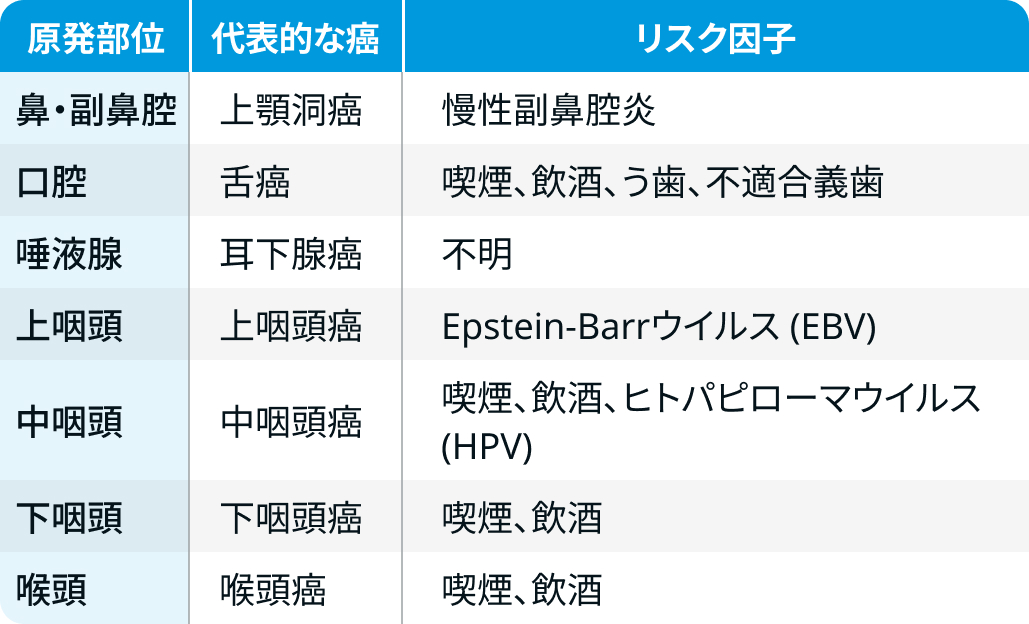

喫煙・飲酒がリスク因子、 HPV起因も

頭頸部癌の多くは喫煙・飲酒がリスク因子であり、 60~70代の男性に好発する。 しかし中咽頭癌に関しては、 約半数がヒトパピローマウイルス (HPV) 感染に起因し、 若年者や女性の罹患が増加していることが特徴である。 なお、 病理組織は90%以上が扁平上皮癌である。

頭頸部癌のリスク因子を以下に示す。

(著者提供資料より編集部作成)

2.診断

病理組織学的・細胞学的検査で診断

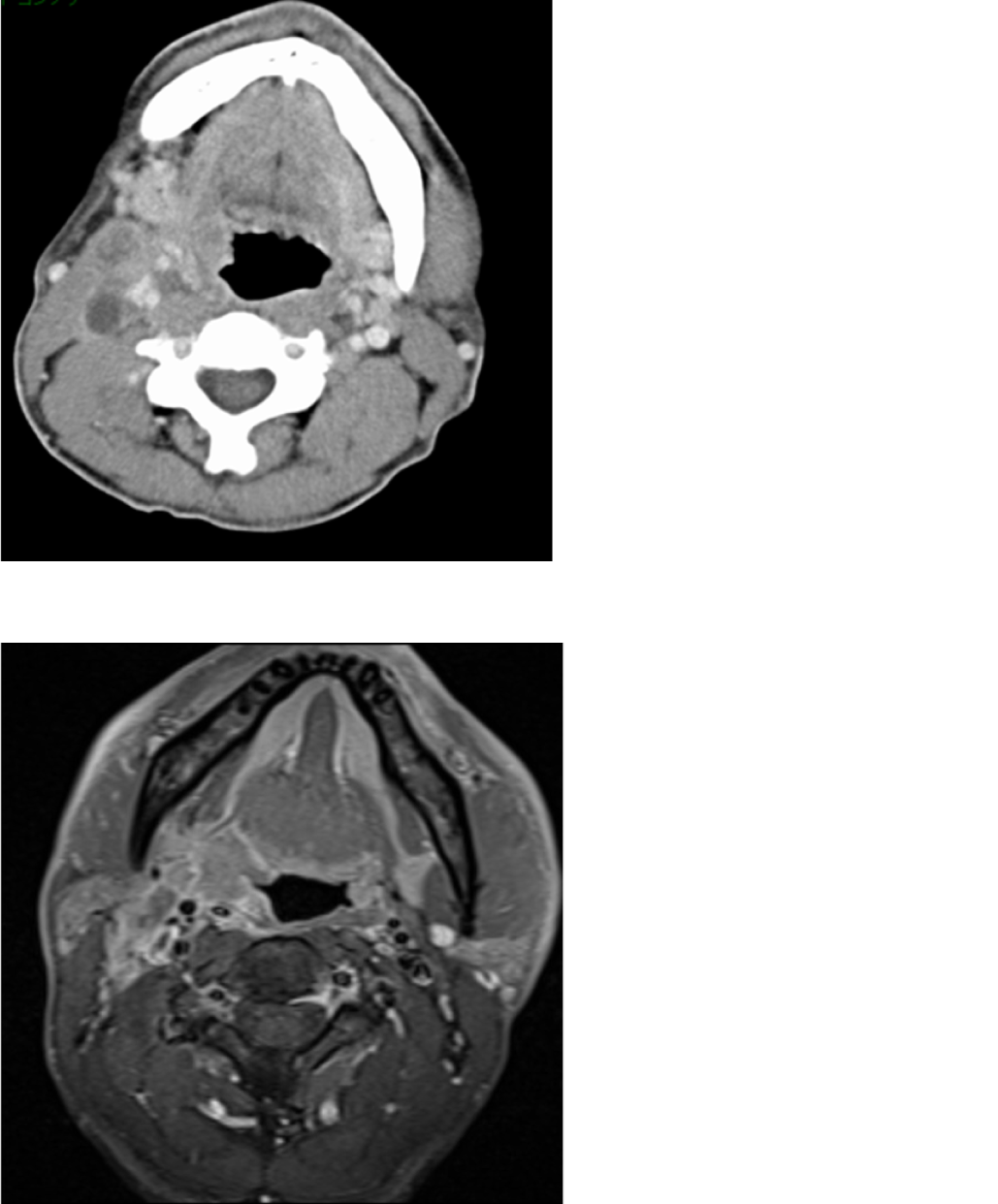

問診、 視診、 触診を行い、 原発巣に応じて鼻咽腔・喉頭内視鏡検査で評価する。 さらにCT検査、 MRI検査、 超音波検査などの所見も併せて、 総合的に判断する。

最終的な診断は、 病理組織学的検査もしくは細胞学的検査の結果による。 なお、 深部浸潤や隣接臓器への浸潤の評価には、 造影CT検査やMRI検査が有用である。

初発p16陽性中咽頭癌 (扁平上皮癌)、 cT3N1M1 (Stage IV) の診断画像。 著者より提供。

遠隔転移は肺転移が最多

診断後はリンパ節転移・遠隔転移の評価が必要であり、 超音波検査、 造影CT検査、 MRI検査、 骨シンチ検査、 PET-CT検査などで評価を行う。 なお、 頭頸部癌の遠隔転移は肺転移が最も多く、 次いで骨転移、 肝転移が多いとされる。

初発舌癌 (扁平上皮癌)、 StageIVCの肺転移画像。 著者より提供。

同時性重複癌も多い

頭頸部癌は同時性重複癌が多く報告されている。 発生部位は、 食道、 頭頸部、 胃、 肺、 大腸の順に多い。

重複癌の検索として、 鼻咽腔・喉頭内視鏡検査、 上部消化管内視鏡検査、 頸胸部造影CTが推奨される。

3.治療方針

根治治療の原則は 「外科手術」

頭頸部癌の治療方針は、 原発部位や病理組織学的診断などを考慮して決定され、 根治治療の原則は手術である。 ただし、 上咽頭癌は解剖学的に手術困難であるため手術は選択されない。

一方で、 頭頸部は呼吸、 嚥下、 咀嚼、 発声などのQOLに関わる重要な機能を担っており、 これらの機能障害を最小限に留める希望を持つ患者も少なくない。 根治を目指すのみならず、 患者の臓器温存の希望も考慮し、 非外科的治療として (化学) 放射線療法が選択される場合もある。

4.治療

外科手術 : 早期癌では低侵襲手術も適応

早期癌に対しては、 術後機能障害軽減の観点より、 内視鏡切除や経口腔切除などの低侵襲手術の適応が広がってきている。

進行癌では、 根治切除可能例であっても、 導入化学療法や術後の (化学) 放射線療法を組み合わせた集学的治療が計画されることがほとんどである。

薬物療法 : 病期によりレジメンを選択

頭頸部癌の薬物療法には、 根治的な化学放射線療法、 進行例の初回治療として行われる導入化学療法、 根治切除後に行われる術後化学放射線療法、 転移・再発例に対する症状緩和や生存期間の延長を目指す緩和的がん薬物療法がある。

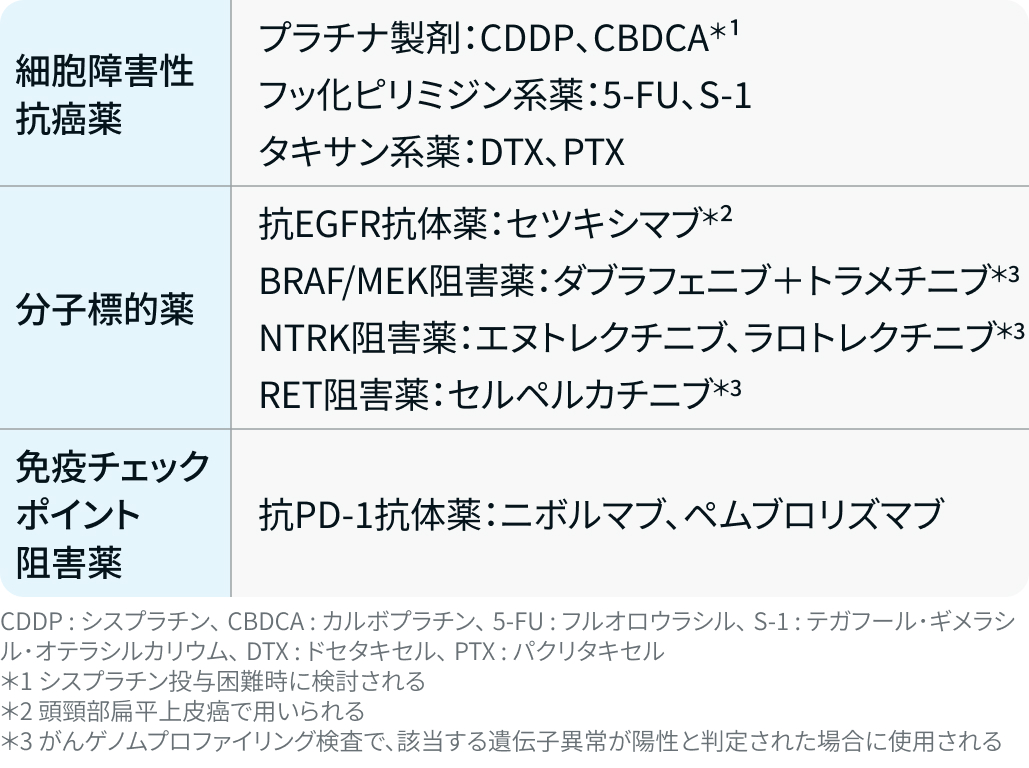

頭頸部癌におけるキードラッグおよび主なレジメンを以下に示す。

キードラッグ

(著者提供資料より編集部作成)

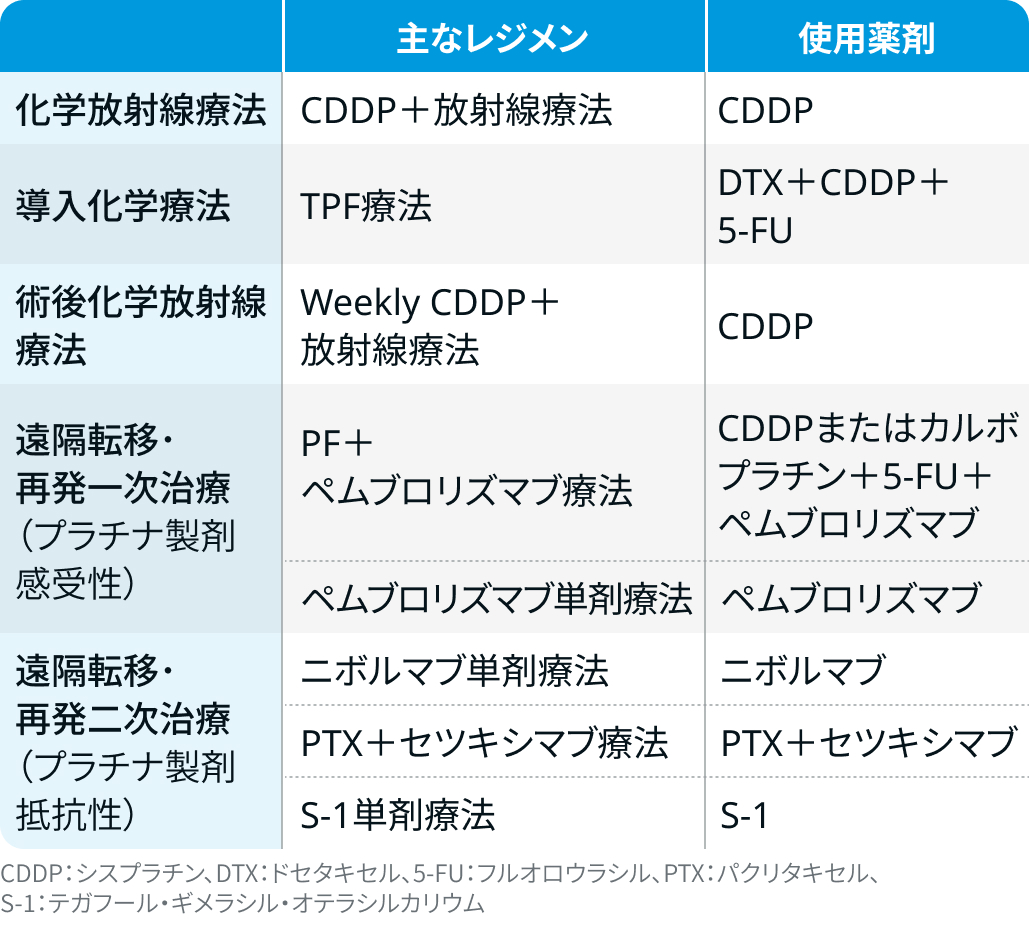

主なレジメン

(著者提供資料より編集部作成)

▼根治的化学放射線療法

切除不能または臓器温存希望例での根治療法、 あるいは術後治療として行われる。

CDDPが他の薬剤と比較し高い有効性を示しており、 標準的治療薬として位置付けられる。 CDDP 100mg/m²を、 放射線治療中に3週間ごとに3回投与することが標準的とされる。

急性期毒性として急性腎障害や悪心・嘔吐など、蓄積毒性として末梢神経障害や内耳障害 (難聴,耳鳴) に注意する。

▼導入化学療法

導入化学療法の目的は大きく分けて2つある。 1つめは 「導入化学療法により腫瘍縮小が得られれば、 放射線主体の保存的治療を選択する」 という臓器温存目的である。

もう1つは、 切除不能進行例に導入化学療法を上乗せすることで、 化学放射線療法単独よりも根治性を高めるという試みである。 しかし、 後者を検証する第Ⅲ相無作為化比較試験の多くはnegativeであり、 その意義は確立していない。

▼術後化学放射線療法

「頭頸部癌診療ガイドライン 2022年版 第4版」 では、 手術後の再発高危険度群 (顕微鏡的断端陽性または節外浸潤陽性) に対するWeekly CDDP併用CRTが推奨されている¹⁾。 一方、 手術後の抗癌薬単独治療のエビデンスは乏しく、 推奨されない。

▼遠隔転移・再発例に対する薬物療法

救済治療困難な再発や遠隔転移症例に対しては、 薬物療法や緩和ケアによる病勢・症状コントロールを行い、 「本人らしく元気に長生き」 を目指す。

遠隔転移・再発例における薬物療法の目的は生存期間の延長、 腫瘍縮小による症状緩和、 QOLの維持・向上である。 レジメンはプラチナ製剤抵抗性*¹とプラチナ製剤感受性*²に分けて検討される。

*¹プラチナ製剤使用中あるいは6ヵ月以内に病勢進行

*²プラチナ製剤使用後6ヵ月以上

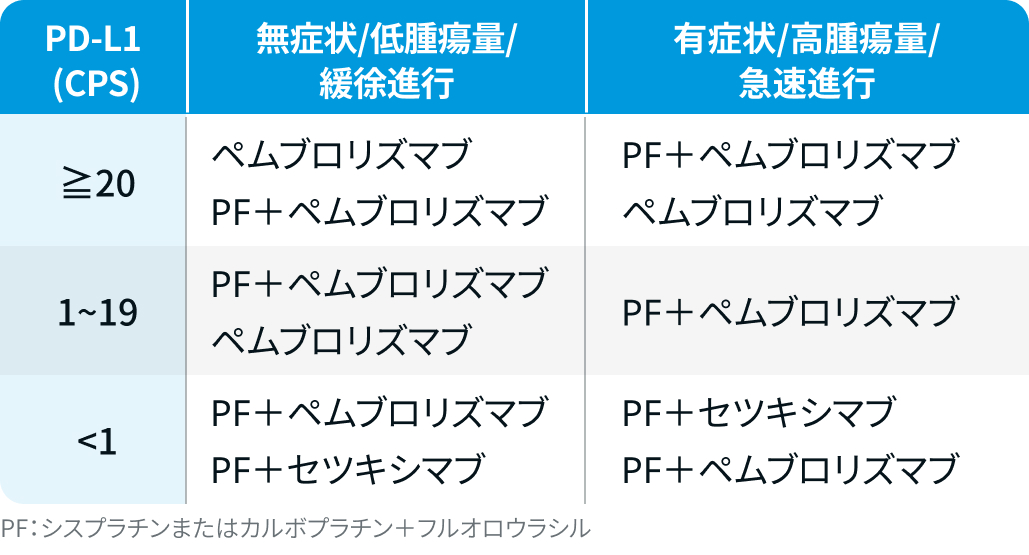

プラチナ製剤感受性の場合、 PF+ペムブロリズマブまたはペムブロリズマブ単剤が選択される。 PD-L1 (CPS) の発現割合を確認した上で、 症状や再発・転移部位、 病勢、 患者希望などを考慮してレジメンを選択する。

(著者提供資料より編集部作成)

プラチナ製剤抵抗性の場合は、 ニボルマブ単剤が選択される。 2次治療以降はパクリタキセル+セツキシマブ併用療法など、 未使用の系統の薬剤が用いられる。

新たな治療 : BNCTや光免疫療法など

根治治療不能な局所や、 リンパ節再発を認めた場合、 ホウ素中性子捕捉療法 (BNCT) *¹や、 頭頸部アルミノックス治療 (光免疫療法) *²が保険適用であり選択肢となる。 これらの適用は、 上記の緩和的がん薬物療法に先立って検討される。

*¹ 2020年6月に保険適用、 *² 2021年1月に保険適用

5.リハビリテーション

QOLに関わるため重要

頭頸部癌では、 QOLに関わる機能障害をきたす症例が多く、 リハビリテーションが重要となる。

特に口腔・中咽頭癌の術後では嚥下障害や構音障害等が認められ、 喉頭癌・下咽頭癌の術後では嚥下障害に加え、 声帯を切除することで発声ができなくなるため、 代用音声訓練が必要となる。

なお、 頭頸部癌の手術、 放射線治療、 化学療法が予定されている患者では、 治療後の障害の予防や軽減を目的に、 治療開始前から 「がん患者リハビリテーション料」 を算定可能である。

頭頸部癌患者に最適な治療を提供するためには、 組織型、 原発部位、 病期、 全身状態、 治療歴、 患者の希望といった多くの要因を総合的に判断し、 治療のマスタープランを構築する必要がある。 その第一歩として、 適切な診断と必要な情報の収集を確実に行うことが求められる。

<出典>

1) 日本頭頸部癌学会編 : 頭頸部癌診療ガイドライン 2022年版 第4版. 金原出版.

2024年4月に、 地元福井大学に異動しました。 臨床腫瘍学、 血液内科学、 腫瘍循環器学、 がんゲノム医療、 リアルワールド研究と多角的な活動をしています。 学生・初期研修医・後期研修医、 Uターンをご検討中の先生、 どなたでも大歓迎です。 ぜひお気軽にお問い合わせください。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。