HOKUTO編集部

4ヶ月前

泌尿器科医はこう考える 「転移性尿路上皮癌の1次治療は?」

アンケート概略

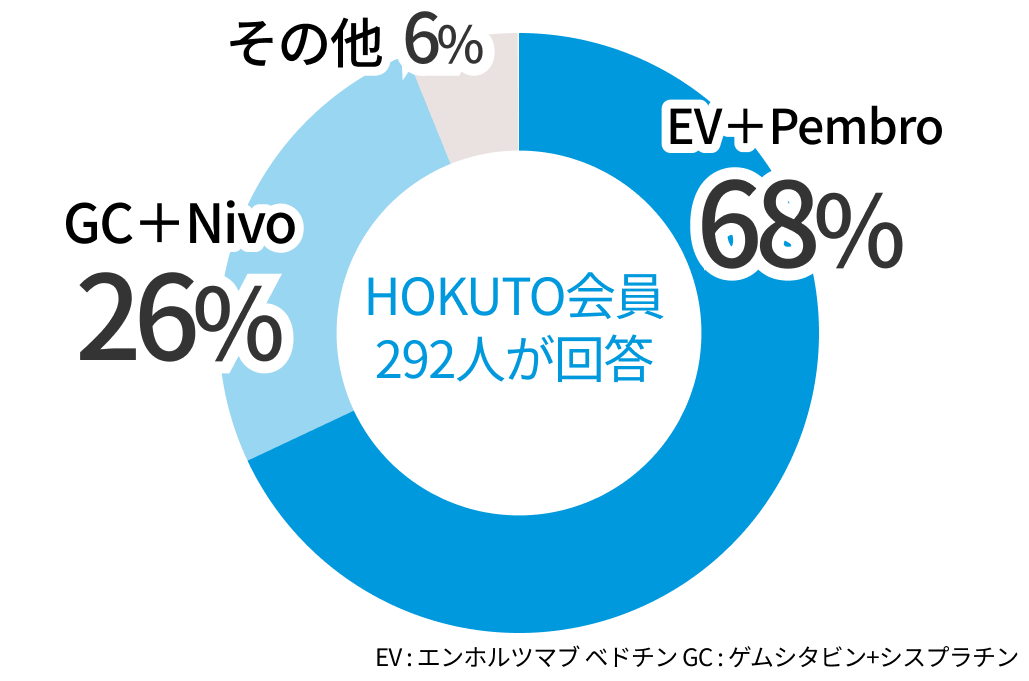

Q. 75歳以上の転移性尿路上皮癌患者 (PS 1、 腎機能は正常) の1次治療の選択は?

2025年2月10~20日に、 泌尿器科・腫瘍内科のHOKUTO医師会員292人を対象に 「転移性尿路上皮癌患者の1次治療方針について」 のアンケートを実施しました。 その結果、全体で最も回答が多かったのは 「EV+ペムブロリズマブ」 で、 68%を占めました。 「GC+ニボルマブ」 の回答は26%という結果となりました。 今回は泌尿器科医の畠山教授に解説いただきました。

👨⚕️腫瘍内科 三浦医師の解説はこちら

EV+ペムブロリズマブを選択

有効性・安全性の点からもEVPの1択

今回、 EV+ペムブロリズマブ (EVP) がやや使いにくい患者像として、 ①75歳以上の高齢者、 ②シスプラチン適格であるもののPS 1という、 「忍容性が境界領域かもしれない患者」 をイメージしていただきました。

私個人としましては、 有効性・安全性の点からもEVPの1択です。 副作用と忍容性の懸念はありますが、 1コース目は入院で行うことが多いと思いますので、 多少の副作用があったとしても支持療法と用量調整で十分にマネジメントできると感じています。

シスプラチン不適格の場合においても・・・

もし、 この患者さんがシスプラチン不適格なら何を選択するでしょうか? GCarbo (ゲムシタビン+カルボプラチン) も選択肢ですが、 効果を考えるとEVPを選ぶでしょう。 このことからも、 高齢かつPS 1でシスプラチンが投与できるなら、 EVの忍容性は十分にあると思います。

シスプラチン適格とはいえ、 75歳以上かつPS 1の患者にGCを6コースも施すのは、 やや害が多い気がします。 我々の検討でも、 GCの最大効果発現時は2コース目でピークを迎えますし、 4コース以上のGCは副作用で患者のQOLを低下させる可能性が高いと感じます。

もし私がGC+ニボルマブを選ぶなら、 GCは4コースで切り上げてその後はニボルマブ継続を考えますが、 CheckMate 901試験¹⁾ はGC4コース+ニボルマブで行われた試験ではないので、 解釈はご注意ください。

高齢者、腎機能障害患者においても・・・

少しひねくれた意見になるかもしれませんが、 「75歳以上かつPS 1だけとシスプラチン適格」 という状況は、 単にフレイルが進行して筋肉量が少ない 「見かけ上シスプラチン適格」 という状態かもしれません。 このような患者にシスプラチンを投与しますと、 有害事象で治療継続が困難になることがあり注意が必要です。 その点からも、 腎機能低下でも投与可能なEVPは、 実は高齢者でも使いやすい薬剤だと思います。

副作用に懸念がある場合は、 初期投与から減量しても問題ないかと思います。 製薬会社の講演会では 「大人の事情」 で 「通常量から開始を~」 と言わざるを得ないのですが、 実際は忍容性を考慮し減量開始も行っています。

EVの初期減量投与調整も一案

80歳以上を対象にした検討 (ASCO GU 2025) ²⁾では、 EVの初期減量投与はGrade 3以上の有害事象の発現を減少させたので、 悪い選択肢ではないと感じています。 EVの減量開始が抗腫瘍効果としての不利益を生じないかは、 今後の検討課題ですが、 EVは副作用の強い薬剤ですので、 無理して1.25mg/kgで開始する必要はないでしょう。 どうぞフレキシブルに用量を調節していただき、 良い治療を患者さんに届けていただきたいと思います。

アンケート回答結果の解釈

診療科による回答の違い

興味深いのは泌尿器科医の多く (70%) がEVPを選択した一方で、 腫瘍内科医は半数 (47%) がGC+ニボルマブを選択した点です。 EVPの高い有効性は臨床試験のHRの成績からも支持されているにもかかわらず、 エビデンスに敏感な (はず) の腫瘍内科医が、 若干効果が落ちるかもしれないGC+ニボルマブを選んだのは興味深い結果でした。 EVの副作用に対する懸念と、 GCへの信頼が背景にあるのかもしれません。

年代による回答の違い

若い医師の方がEVPを選んだのも、 大変意義深い結果であると思います。 若い医師は新しく効果の高い治療に関心がある一方で、 高齢なベテラン医師はGCとEVの毒性と効果の違いを天秤にかけ、 GC+ニボルマブを選んだのかもしれません。

「使い慣れ」 までのタイムラグ

転移性前立腺癌に対するアップフロント治療における議論を彷彿とさせる

アンケートのコメント欄から、 GC+ニボルマブを選んだ理由として、 「EVへの副作用の懸念」 と 「使い慣れ」 という回答を多く認めました。 これは転移性前立腺癌に対するアップフロント治療における議論を彷彿とさせます。

既報の臨床試験の結果からは新規ホルモン剤ARSI (アンドロゲン受容体シグナル阻害薬) が圧倒的に有効なのですが、 「日本人はホルモン感受性がよい」 という考えを持つ泌尿器科医が多く、 ARSIの副作用への懸念も相まって、 アップフロント治療の普及には時間がかかりました。 現在ではARSIの使い方にも慣れ、 ADT (アンドロゲン遮断療法)+ARSIの 「ダブレット治療」 か、 ADT+ARSI+ドセタキセルの 「トリプレット治療」 か?という議論になっています。 このことからも、 こういった新規の強い薬剤の普及には 「使い慣れ」 が生じるまでのタイムラグが必要なのかもしれないと感じます。

まとめ

どのような患者群にGC+ニボルマブを使うべきかはまだ情報不足

以上、 抗癌薬治療を行う泌尿器科医の一人としてはEVPを推す結果には納得でした。 では、 どのような患者群にGC+ニボルマブを使うべきでしょうか? 正直、 まだ情報不足でよく分かりません。

リンパ節転移のみで腫瘍量の少ない患者群に対するGC+ニボルマブの有効性が報告されました³⁾ が、 これは後付け解析であることや、 リンパ節転移のみに対するEVPの成績は公開されていないこともあり、 使い分けを議論できないのが現状です。 さらなる観察期間の延長と詳細な解析の公開がこれらレジメンの使い分けのヒントになるでしょう。 実臨床での経験や症例検討を通じ、 適切な使用ができるよう議論していく必要があります。

出典

1) N Engl J Med. 2023; 389: 1778-1789.

2) J Clin Oncol. Volume 43, Number 5_suppl

3) J Clin Oncol. Volume 42, Number 16_suppl

関連コンテンツ

関連コンテンツをまとめて紹介

EV-302試験

CheckMate 901試験

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。