日本臨床腫瘍学会

4ヶ月前

【JSMO教育セミナー】殺細胞性抗がん剤の種類 (藤原豊)

日本臨床腫瘍学会 (JSMO; Japanese Society of Medical Oncology) 教育セミナーより、「薬物療法総論Ⅰ 殺細胞性抗がん剤の種類」 (藤原豊先生) の講演内容を抜粋してお届けします。

JSMO教育セミナーについて

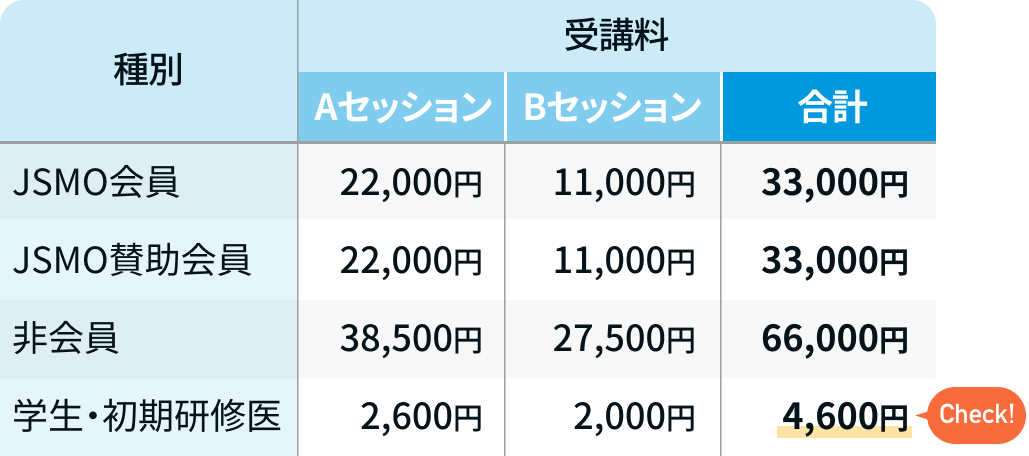

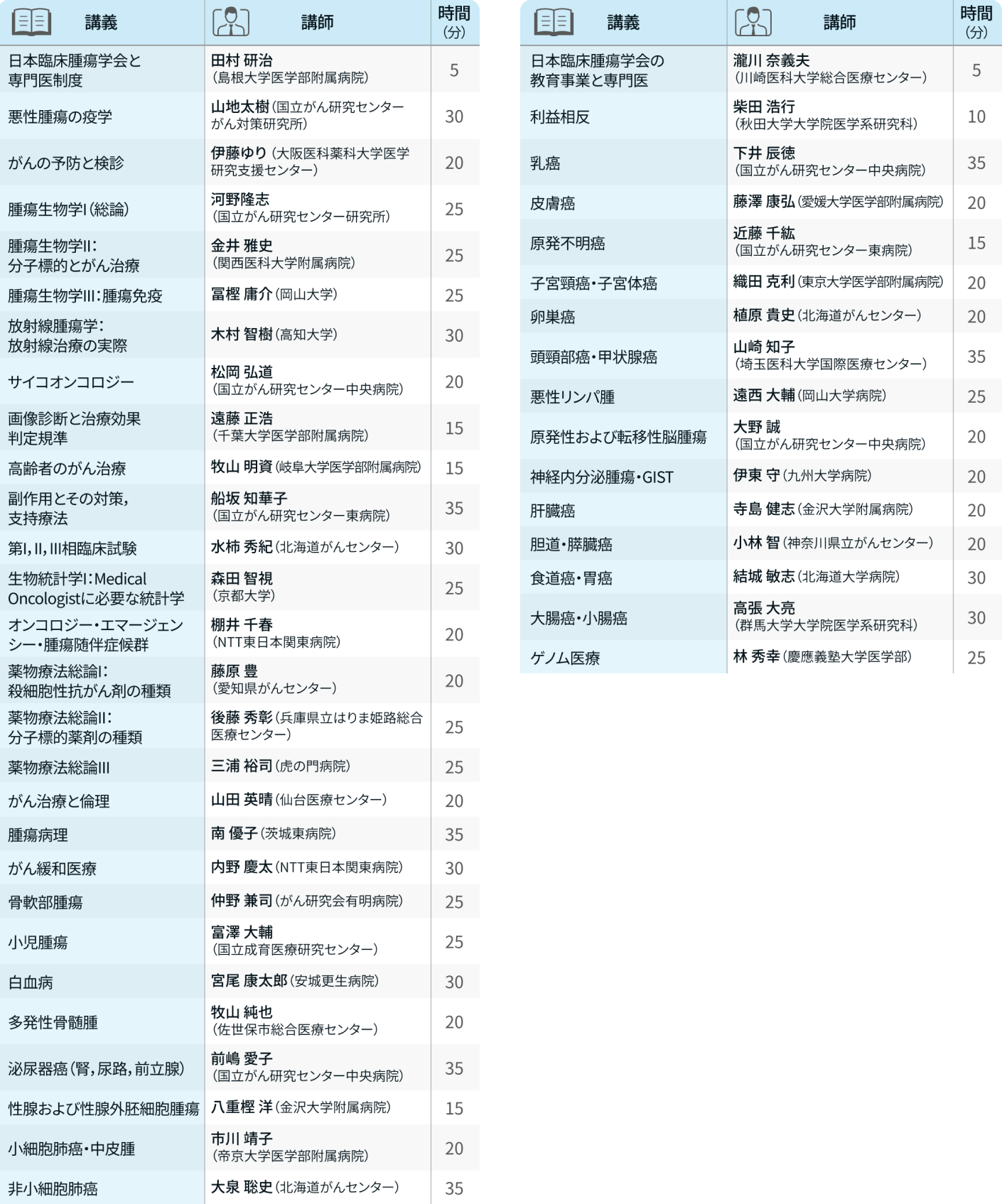

がん薬物療法専門医資格取得のために必要な知識の教育を目的とし、 がん薬物療法の標準治療に関する講演を通じて質の高いがん薬物治療を臓器横断的に実践できる医師の育成とがん薬物療法に関する幅広い情報の発信のために実施する教育プログラムです。 毎年アップデートされており、 総論・各論合わせて全44講義をAセッション・Bセッションに分けてE-learning形式でご受講いただくことが可能です。

学生・研修医・学会員は割引価格で提供

配信中の44のコンテンツ

受講申込みは下記を必ず確認下さい。

受講申し込みは、 申し込み期間内にページ下の受講申し込み画面ボタンより行ってください。 e-learning用webサイトに移動します。

本コンテンツの概要について

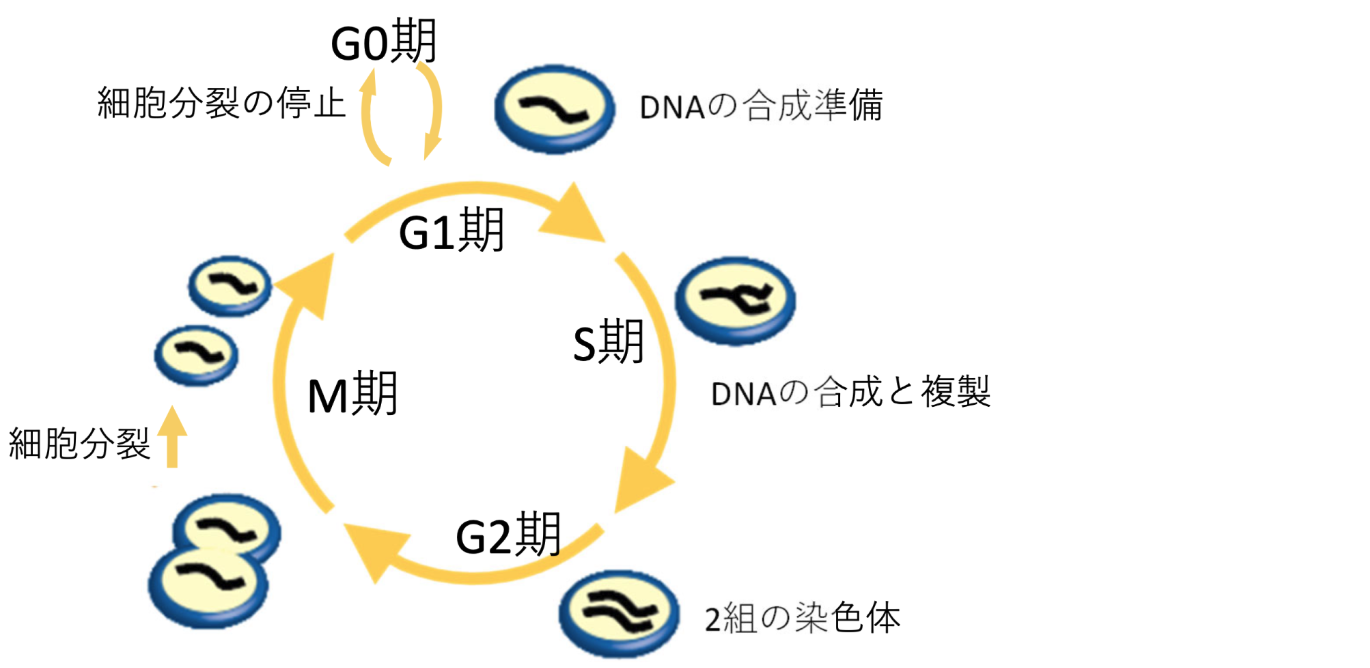

殺細胞性抗がん薬は、 増殖する分裂細胞を標的に細胞分裂を傷害したり、 細胞のアポトーシスを誘導したりすることで腫瘍の増大を抑制する。 このため、 一般にがん細胞の多くが細胞分裂過程にある細胞増殖率の高い腫瘍において、 殺細胞性抗がん薬の感受性が高い。 一方で、 細胞分裂のほとんどない腫瘍においては、 感受性は乏しい。 また分化段階が進むと細胞は増殖が減少する傾向があるため、 殺細胞性抗がん薬は 「幼若化」 した未分化の腫瘍に、 より効率的に作用する。

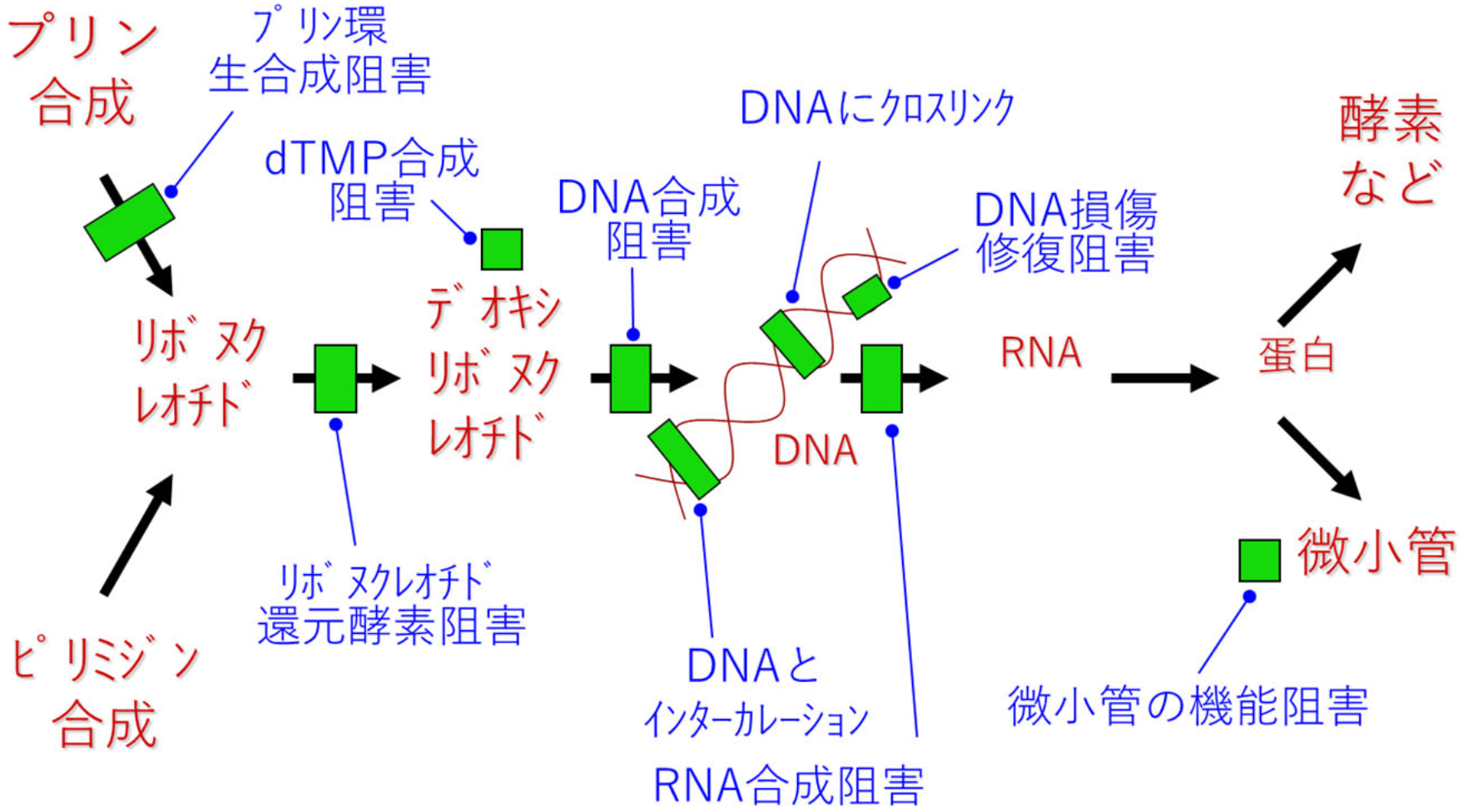

現在用いられている殺細胞性抗がん薬は、 DNA、 RNA などの核酸代謝あるいは細胞分裂過程における微小管に働きかけ、 これらを障害することによって細胞増殖抑制効果や殺細胞効果を発揮している。 また障害する部位、 機序によっていずれの細胞周期でも効果を発揮する細胞周期非依存的なものと、 特定の細胞周期で効果を発揮する細胞周期依存的なものがある。 前者にはアルキル化薬、 白金製剤などが含まれる。 後者には、 S期に作用する代謝拮抗薬やトポイソメラーゼ阻害薬、 M期に作用するビンカアルカロイド、 タキサンといった微小管阻害薬が含まれる。

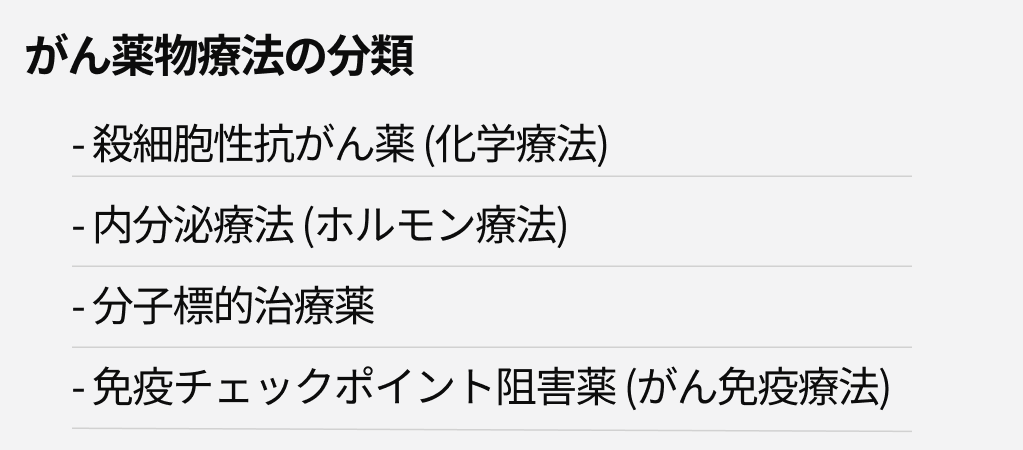

がん薬物療法の分類

主ながん薬物療法は、 大きく以下のカテゴリーに分類される。 本セッションでは、 殺細胞性抗がん薬に焦点を当てる。

殺細胞性抗がん薬の作用機序

殺細胞性抗がん薬は、 化学物質を用いて細胞増殖を阻害し、 がん細胞を死滅させることを目的とする。 細胞分裂が活発な細胞ほど影響を受けやすく、 細胞増殖率の高い腫瘍に高感受性である。

❶ DNAやRNAの合成・複製を阻害

DNA架橋、 DNA付加体⇒細胞周期非依存性

DNA合成阻害⇒細胞周期依存性 (S期)

❷ 微小管の機能を阻害

⇒細胞周期依存性 (M期)

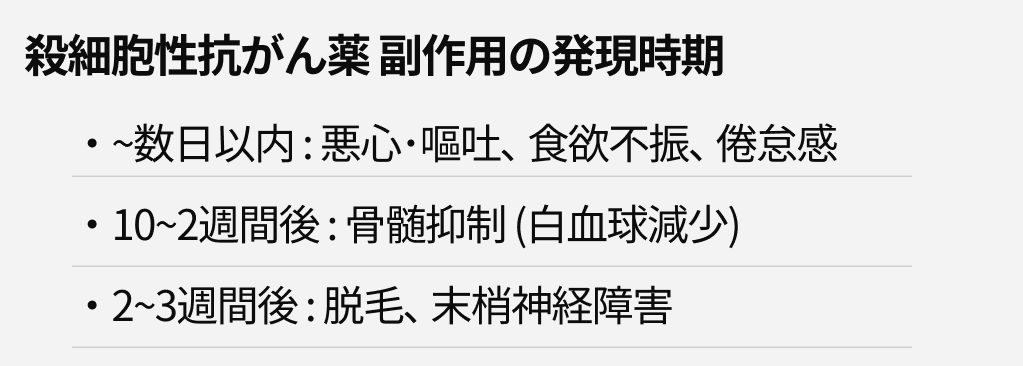

殺細胞性抗がん薬の主な副作用

がん細胞に作用すれば 「抗腫瘍効果」、 正常細胞に作用すれば 「副作用」 としてあらわれる。

殺細胞性抗がん薬の副作用には、 発現時期に一定のパターンがある。 これらの副作用について、 患者との情報共有が重要である。

殺細胞性抗がん薬の創薬・開発手法

殺細胞性抗がん薬は、 分子標的治療薬とは異なり、 従来の創薬手法で開発されることが多い。 代表的な手法として、 化合物ライブラリーを用いたランダムスクリーニングがある。

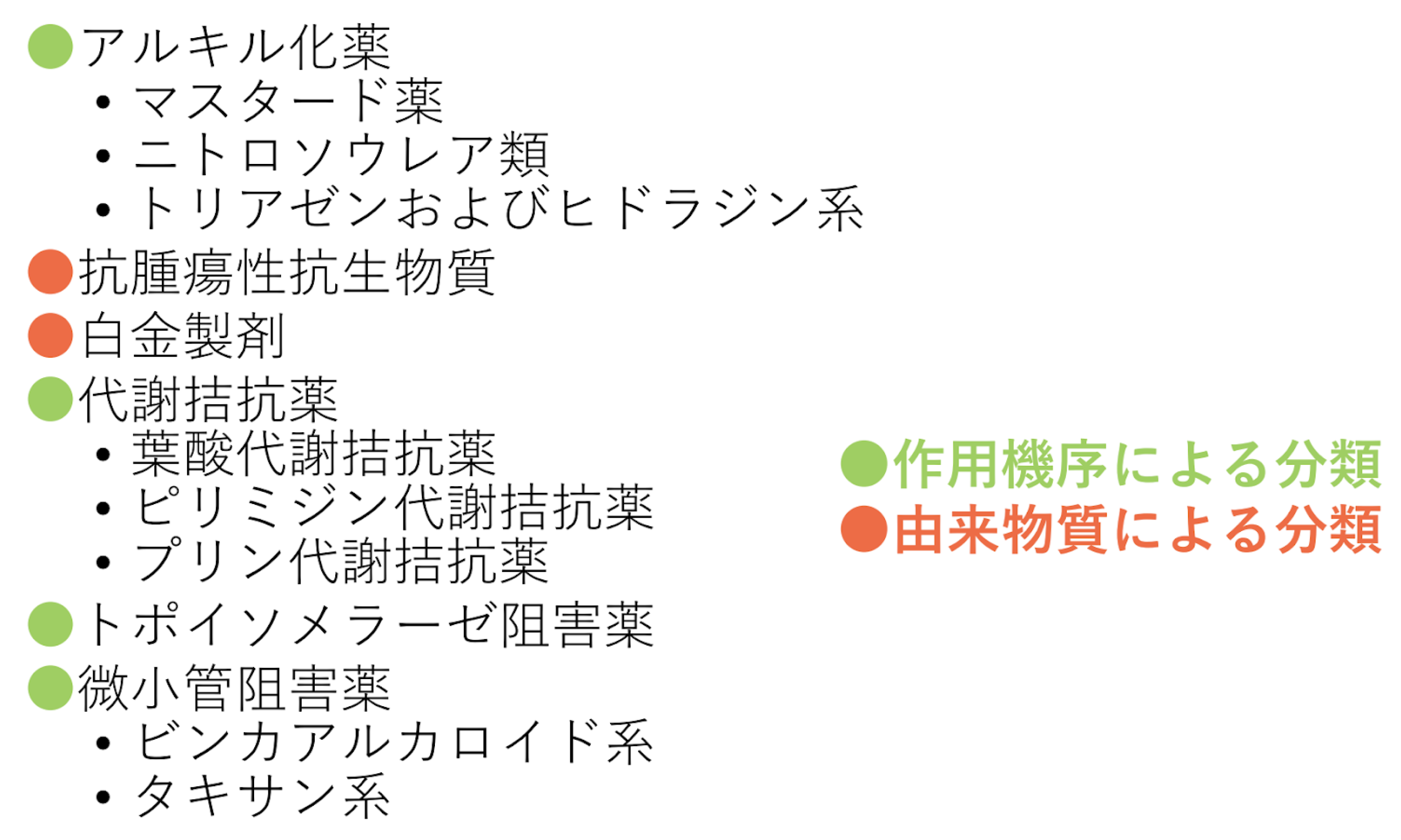

殺細胞性抗がん薬の分類

殺細胞性抗がん薬は、 作用機序や由来物質に基づいて以下のように分類される。

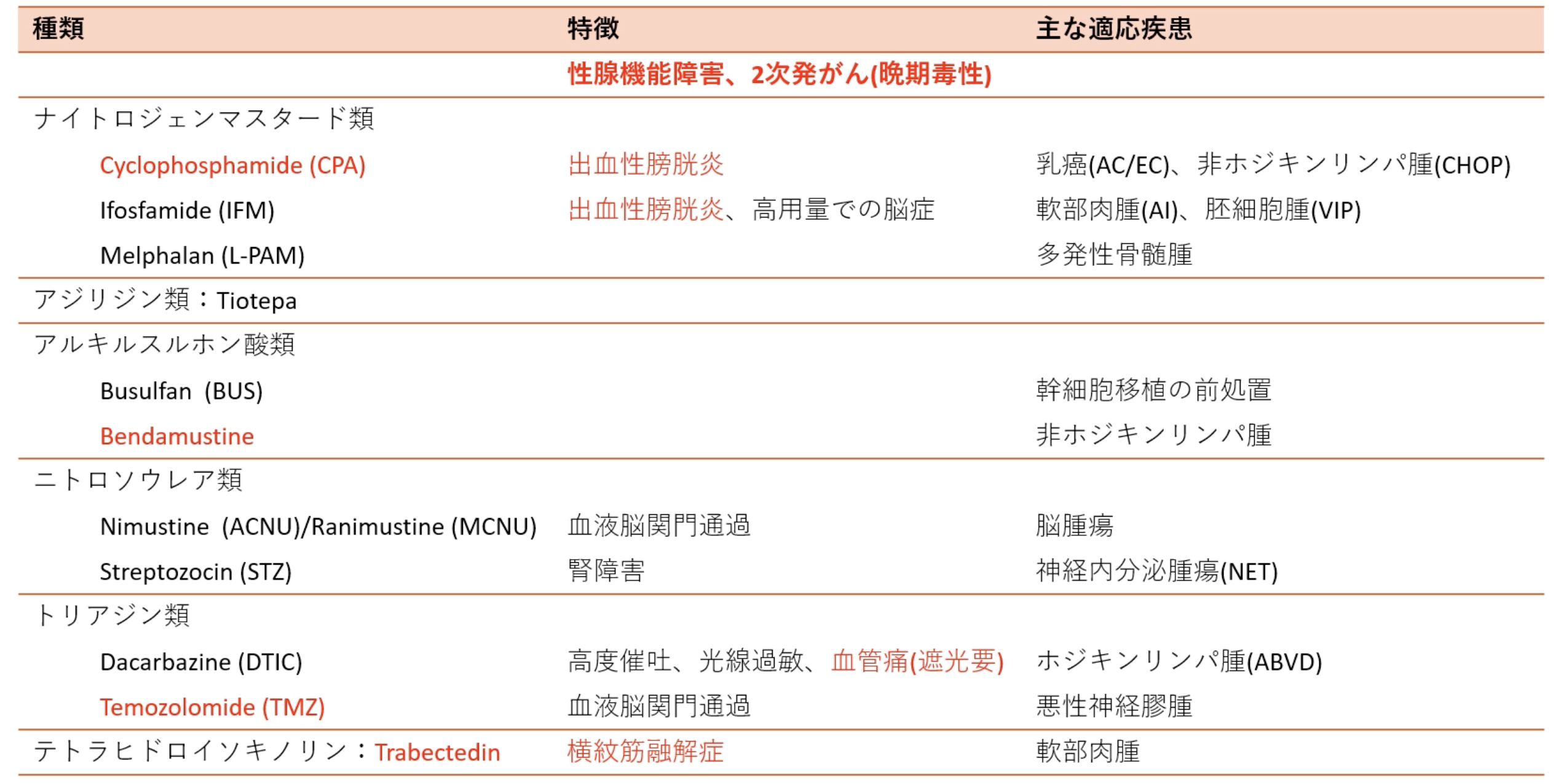

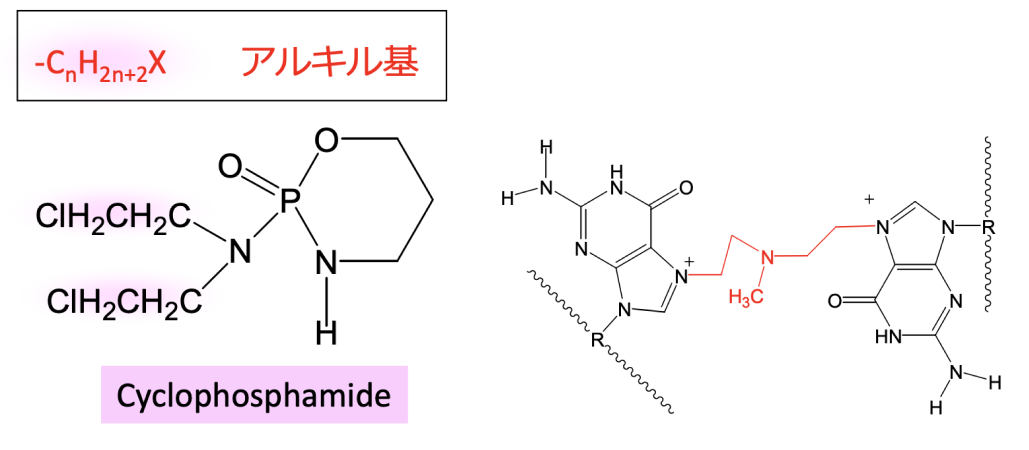

アルキル化薬 (Alkylating agents)

代表例 : シクロホスファミド、 イホスファミド

作用機序 : アルキル基がDNAの塩基 (G、 A) と結合し、 DNA鎖内、 鎖間に架橋を形成することでDNA複製を阻害する。

シクロフォスファミドの副作用

プロドラッグであるシクロフォスファミドの代謝過程で生成されるアクロレインが、 尿中に排泄され、膀胱粘膜に作用することで出血性膀胱炎が発現する。 予防的対処法として、 補液、 頻回の排尿を促すとともに、 メスナ投与が行われる。 メスナは、 血中では二量体として存在し、 尿細管上皮のグルタチオン還元酵素によりメスナに変化する。 尿中のメスナは、 アクロレインと結合し、 解毒化することで出血性膀胱炎を予防する。

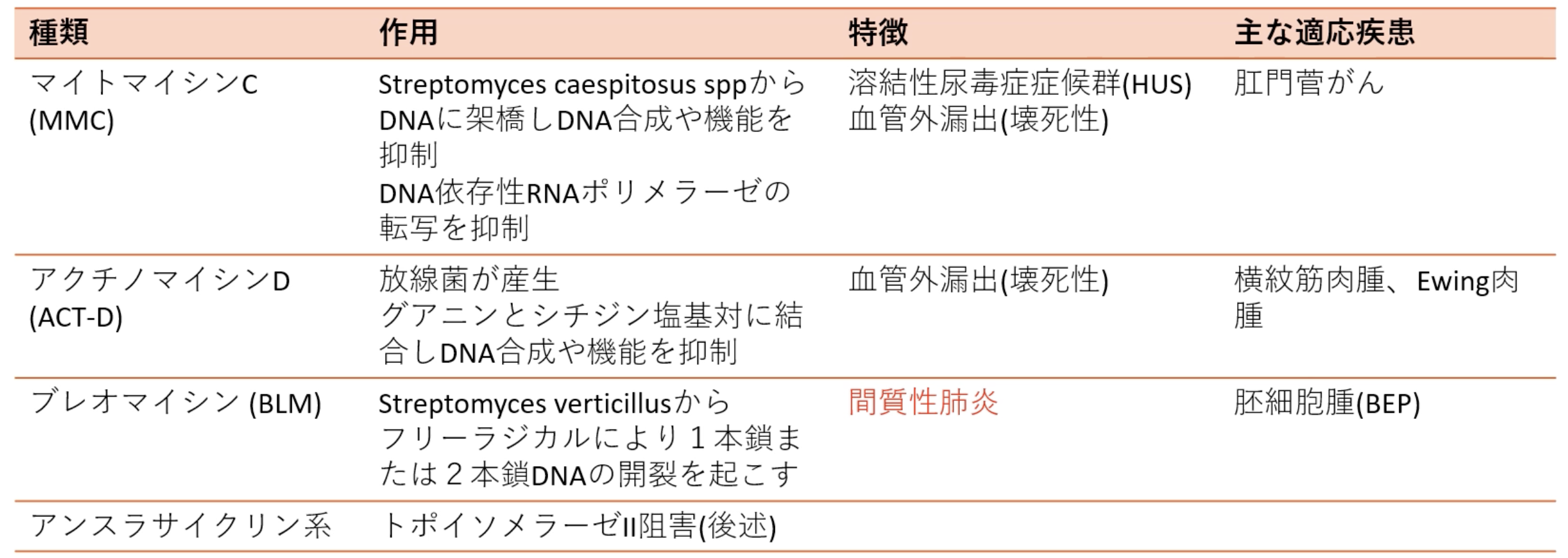

抗腫瘍性抗生物質

代表例 : アンスラサイクリン系 (ドキソルビシン)、 マイトマイシンCなど。

「抗腫瘍性抗生物質」 とは、 由来物質による分類のため、 作用機序は各薬剤で異なる。

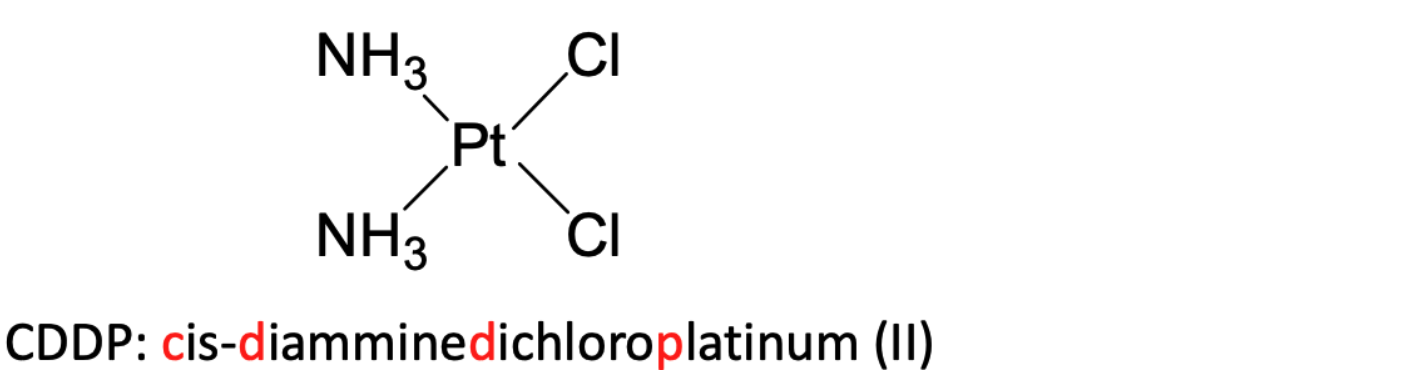

白金製剤 (Platinum agents)

代表例 : シスプラチン (下図)、 カルボプラチン、 オキサリプラチンなど。

作用機序 : DNAの塩基 (G、 A) と共有結合することで、 DNA鎖内、 鎖間に架橋しDNA複製を阻害する。

副作用 : 悪心嘔吐などの消化器毒性・腎毒性 (シスプラチン)、 骨髄抑制 (カルボプラチン)、 末梢神経障害 (オキサリプラチン) など。

投与回数増加によりインフュージョン・リアクション、 アレルギー反応が出現するのが白金製剤の特徴である。

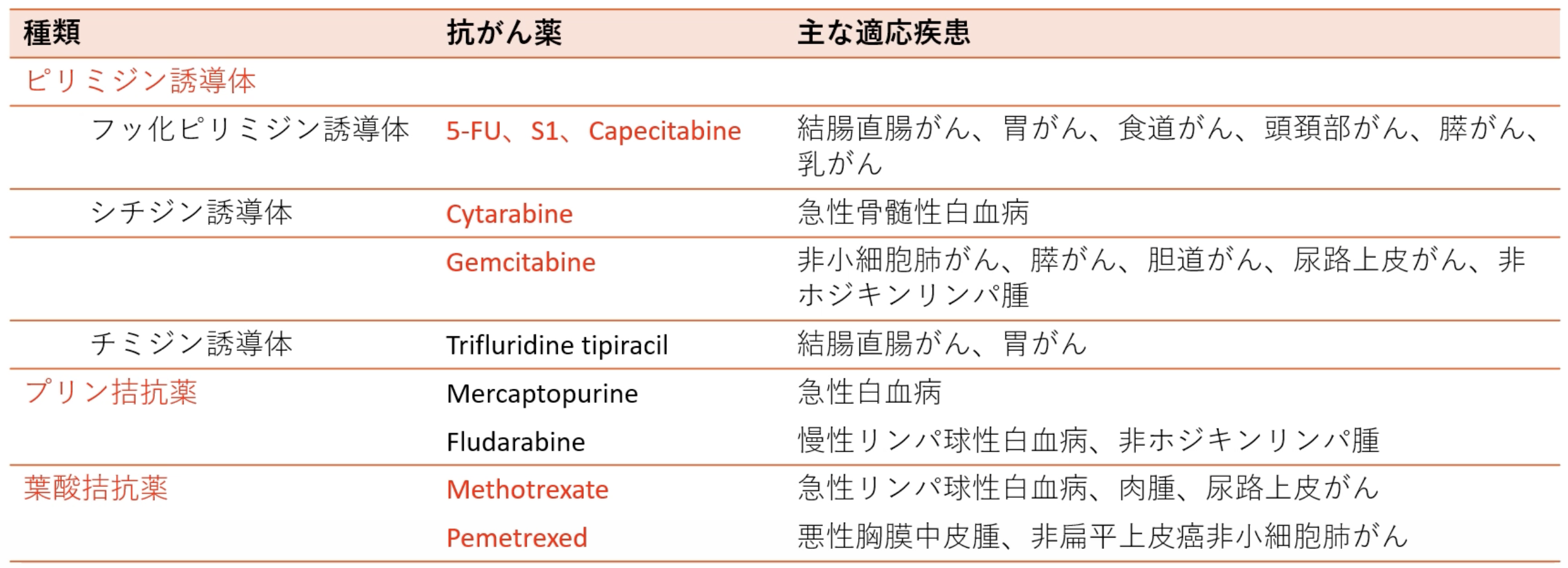

代謝拮抗薬 (Antimetabolites)

代表例 : 5-FU (フルオロウラシル)、 シタラビン、 ゲムシタビン、 メトトレキサート、 ペメトレキセドなど。

作用機序 : 葉酸、 プリン、 ピリミジンの構造類似物質により正常な核酸代謝を阻害し、 主としてDNA合成期 (S期) に作用する。

▼5-FU (フルオロウラシル)

ウラシルに、 フッ素が結合した化合物が5-FUである。 癌細胞でDNA合成が行われる際に、 ウラシルの代わりに5-FUが取り込まれると、 FdUMP (fluorodeoxyuridine monophosphate) がチミジン合成酵素、 還元型葉酸と三者共有結合を形成し、 チミジン合成酵素の作用を阻害することで、 DNA合成を阻害する。 還元型葉酸が補酵素として必要となる。 DPD代謝酵素の阻害剤と合剤とすることで、 5-FUの血中濃度を保つよう設計された抗がん薬もある。

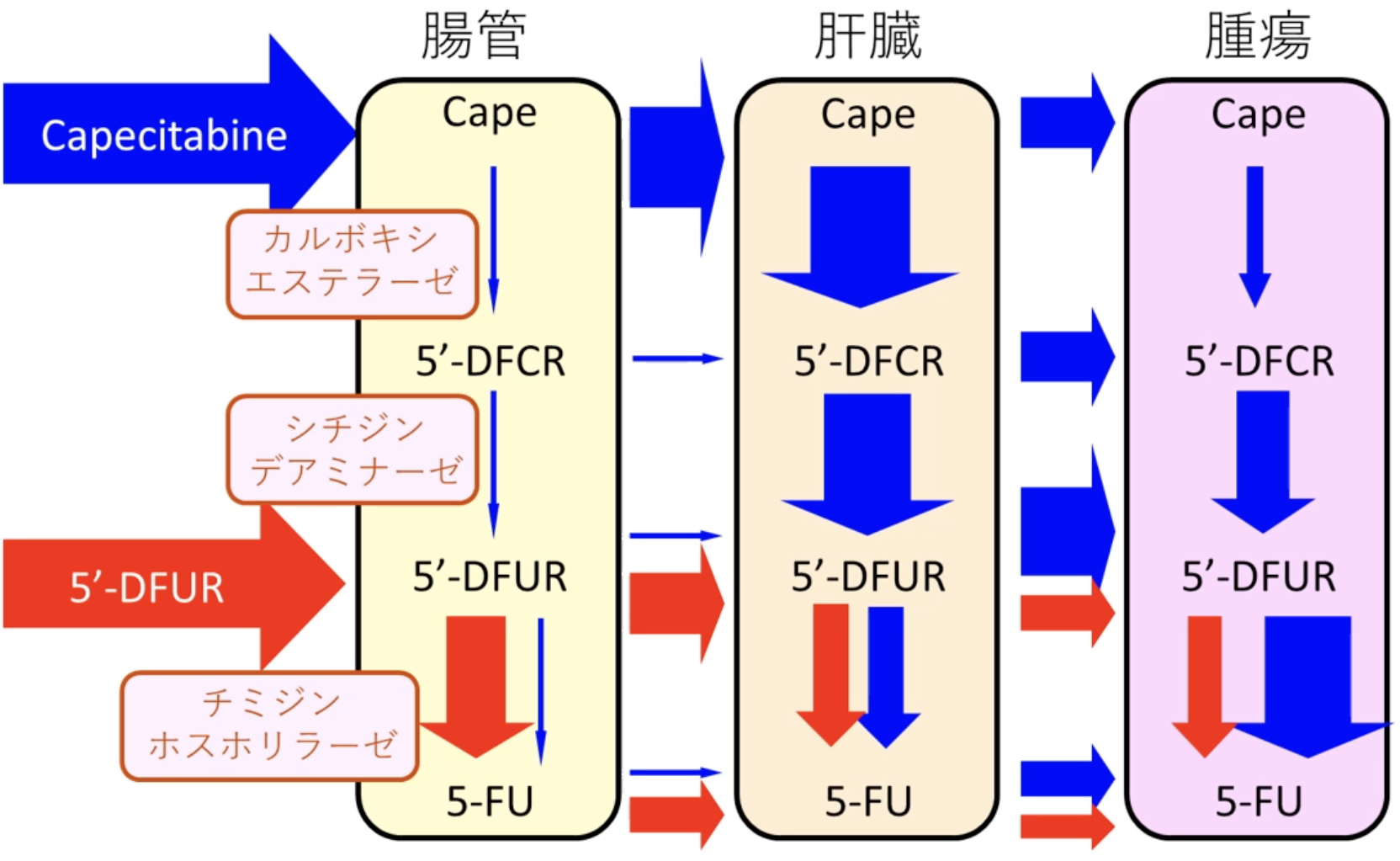

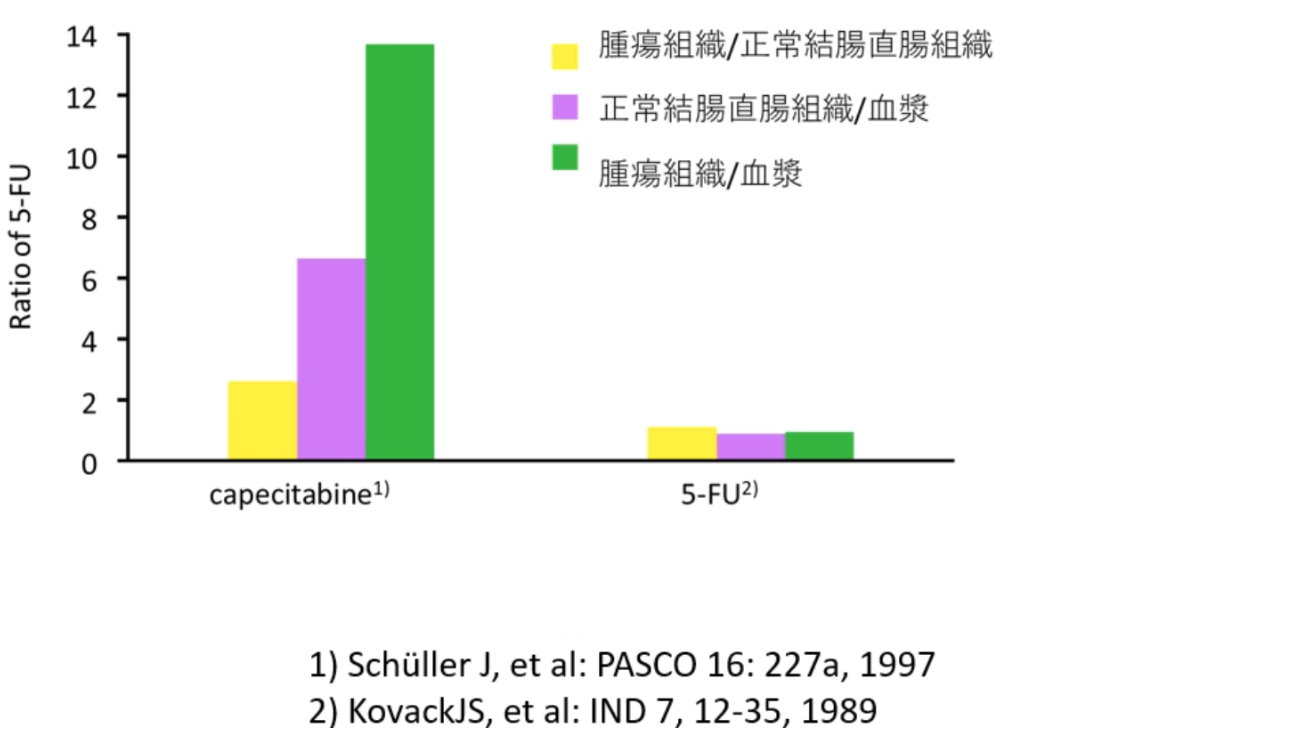

▼カペシタビン

カペシタビンは、 5-FUのプロプロプロドラッグである。 代謝酵素の体内での局在を利用し、 腫瘍内で、 より効率的に5-FUへと代謝されるため、 5-FUの全身投与に比べ、 腫瘍内での選択的な抗腫瘍効果が期待される。

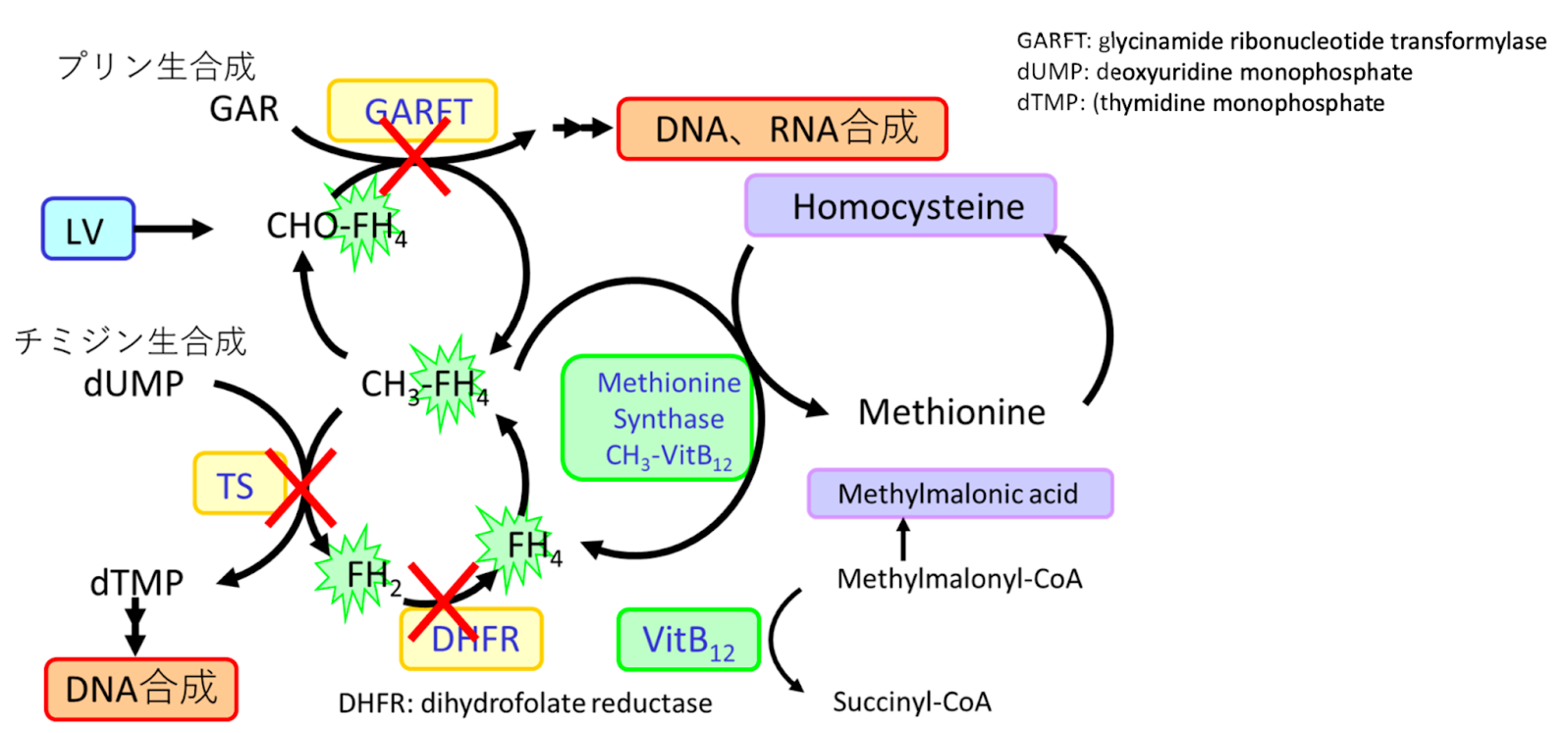

▼ペメトレキセド

ぺメトレキセドは、 葉酸代謝拮抗薬として、 複数の葉酸代謝部位を阻害する。 DNA合成に欠かせない補酵素である葉酸の代謝を拮抗阻害することで抗腫瘍効果を示す。

ペメトレキセドの副作用 : 正常細胞で葉酸代謝が長期間抑制されると、 骨髄抑制や粘膜障害につながる。 副作用軽減のため、 葉酸を0.5g/日で内服し、 VitB₁₂1g注射を9週間ごとに行う。

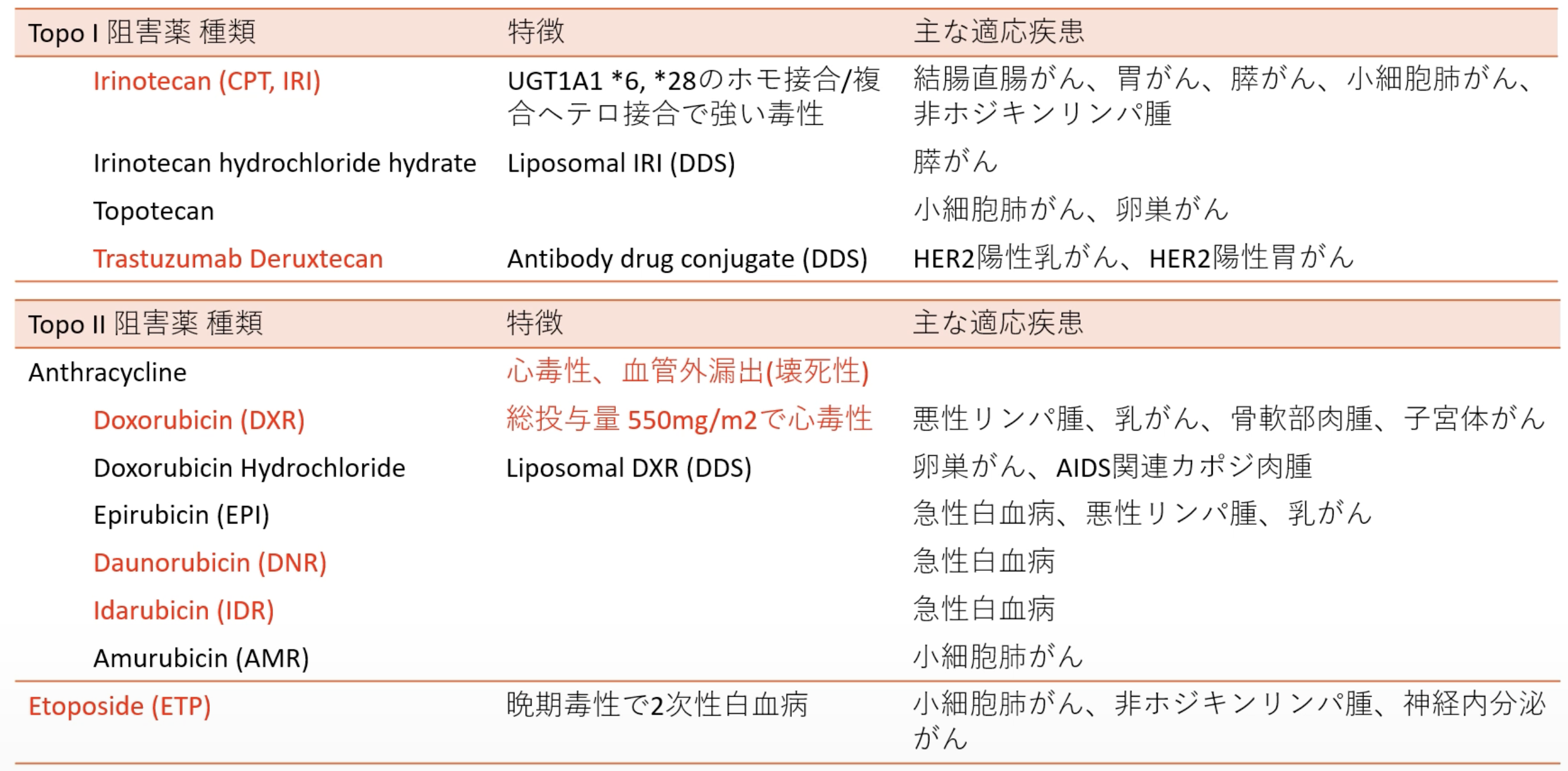

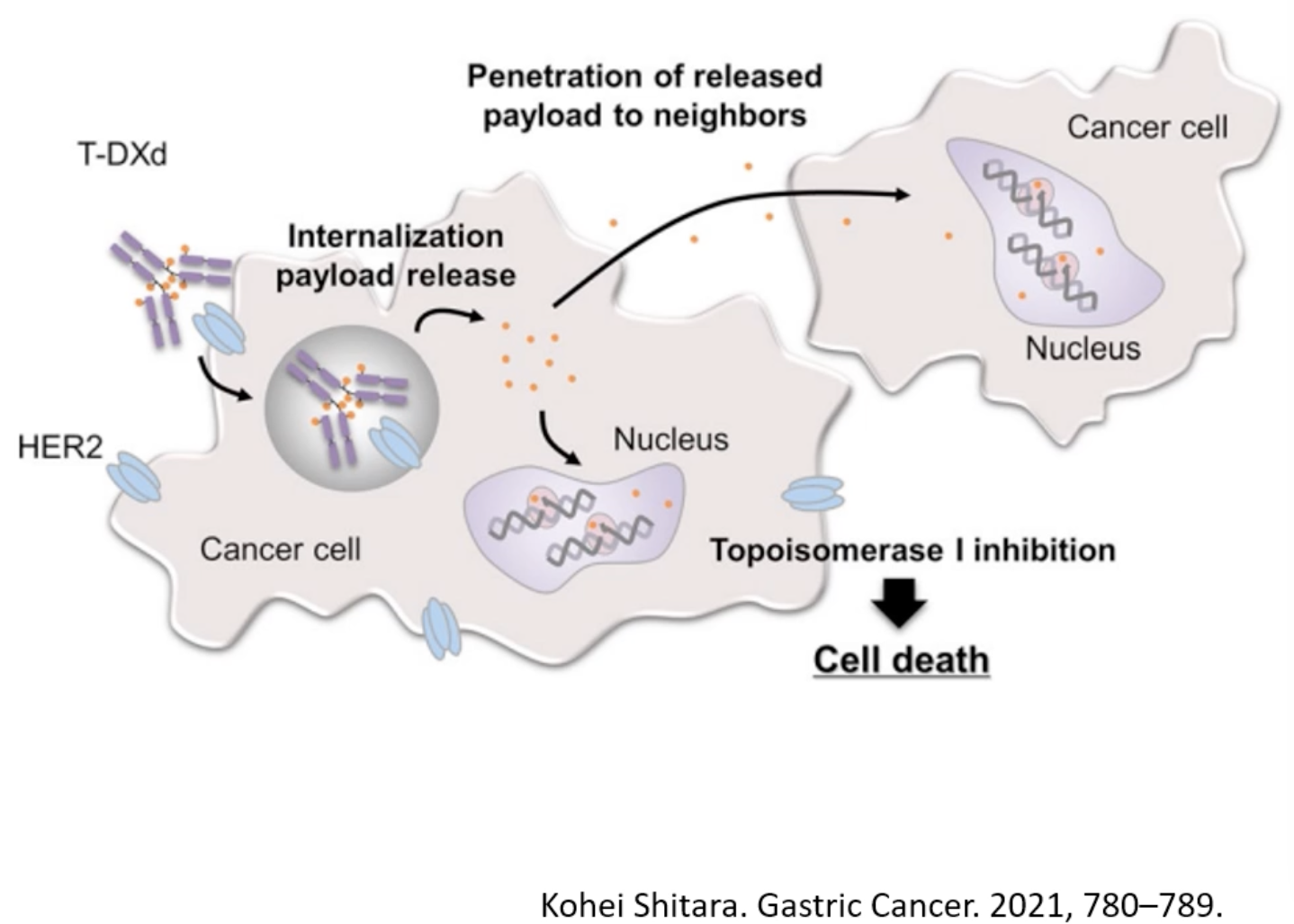

トポイソメラーゼ阻害薬

代表例 : イリノテカン、 デルクステカン (トポイソメラーゼⅠ阻害)、 アンスラサイクリン系抗癌薬 (トポイソメラーゼⅡ阻害) など。

作用機序 : DNAのねじれを解消するトポイソメラーゼ (Topo) を阻害し、 DNA合成を阻害する。

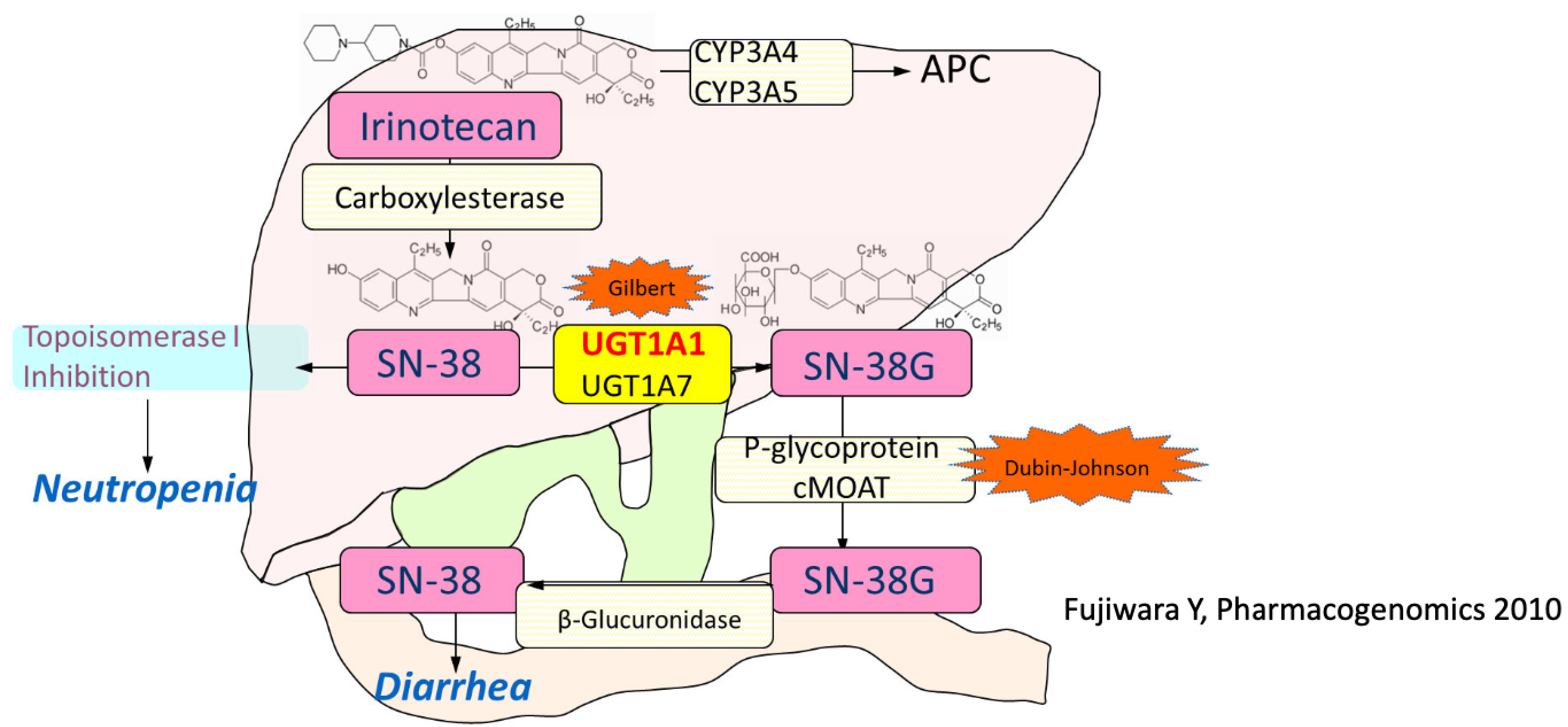

イリノテカンの代謝とUGT遺伝子多型

イリノテカンはプロドラッグであり、 体内でSN-38に代謝される。 SN-38は、 UGT1A1によりSN-38Gに解毒代謝される。 UGT1A1には遺伝子多型があり、 *6や *28のホモ接合体はSN-38Gへのグルクロン酸抱合の代謝能が落ちるため、 好中球減少などの副作用が強く出る。 イリノテカン投与前にUGT1A1遺伝子多型を調べ、 投与量を最適化することが求められる。

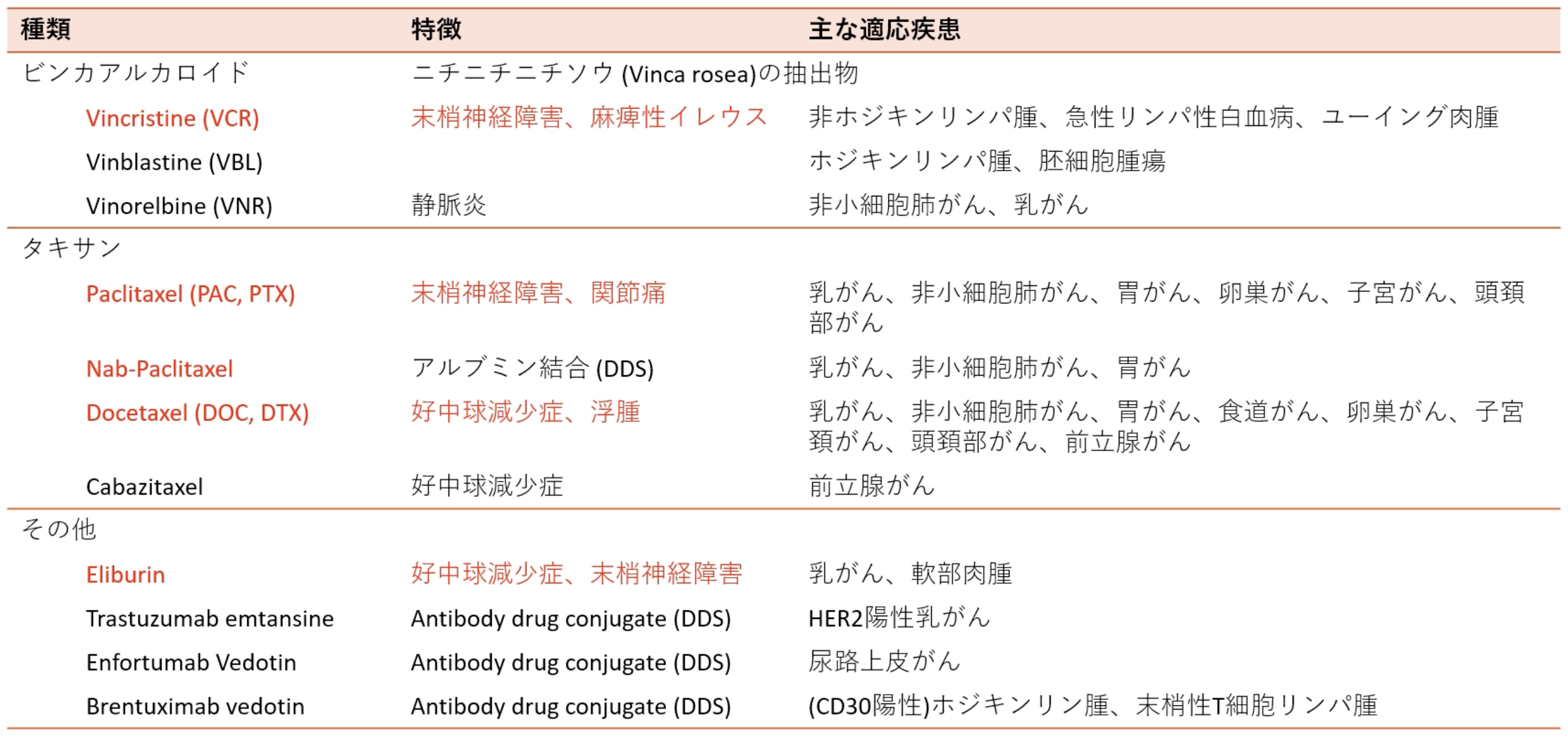

微小管阻害薬

代表例 : ビンカアルカロイド系 (微小管重合阻害薬)、 タキサン系 (微小管脱重合阻害薬) など。

タキサン系のまとめ

Nab-パクリタキセルは、 パクリタキセルに人血清アルブミンを結合させナノ粒子化したものである。 ドラッグデリバリーの観点から、 抗腫瘍効果が期待される。 また、 パクリタキセルと違いエタノールやヒマシ油を必要としないので、 短時間での投与やアルコール不耐の患者にも使いやすい。

作用機序 : 細胞分裂時、 染色体の移動に関与する紡錘糸を形成する微小管の重合または脱重合を阻害し、 細胞分裂を抑制する。 M期で作用する。

副作用 : 末梢神経障害 (ビンカアルカロイド系) など。

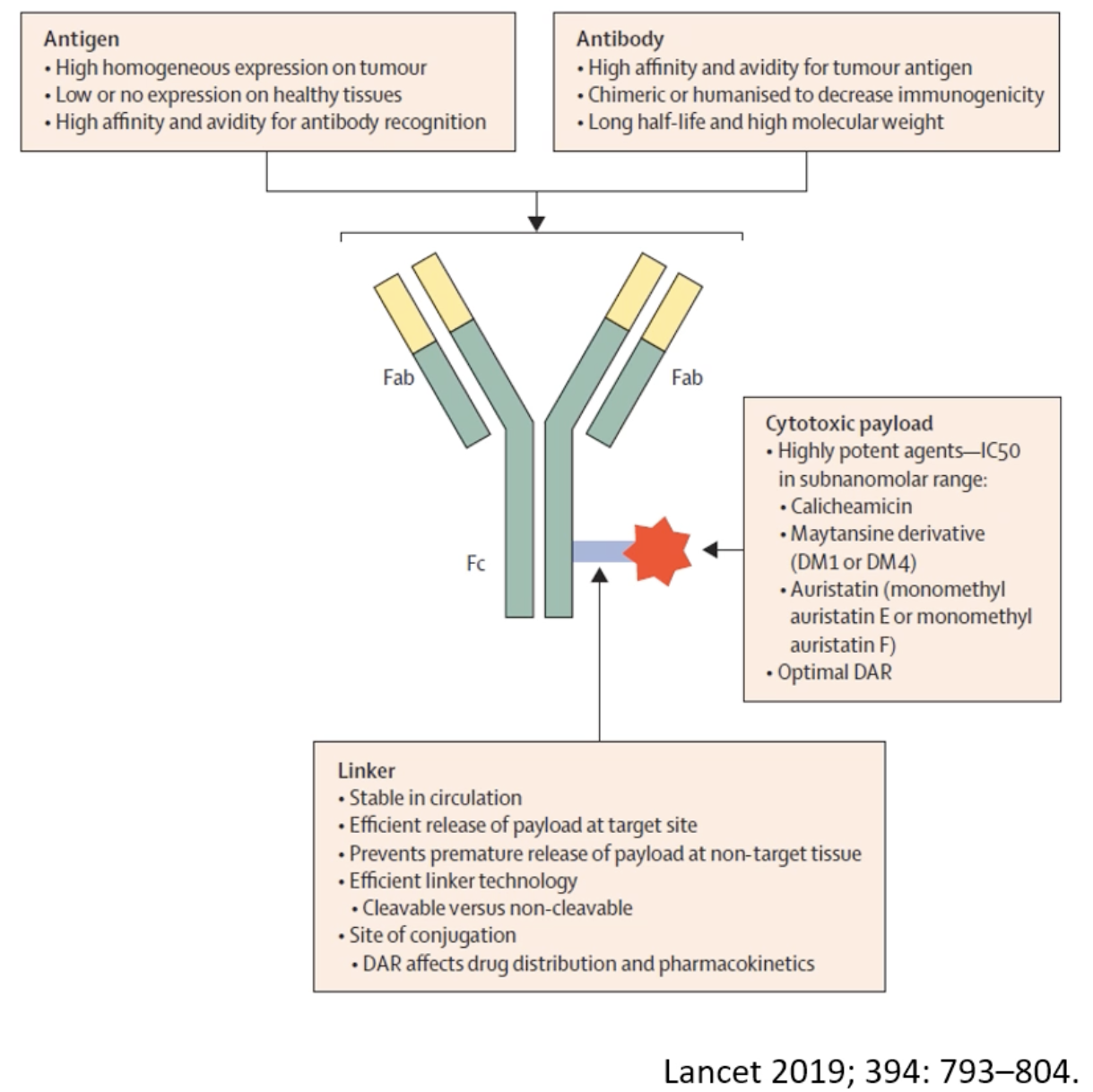

抗体薬物複合体 (ADC)

モノクローナル抗体に薬物 (細胞障害性抗がん薬など) を結びつけ、 がん細胞内まで薬物を届けるため、 標的細胞への選択性が高い。 既にいくつかの薬剤が標準治療となっている。

まとめ

殺細胞性抗がん薬は、 がん治療の根幹をなす治療法の一つである。 その作用機序、 特徴、 副作用について適切な知識を得ることが、 治療をより最適に、 副作用をより最小にすることにつながる。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。