HOKUTO編集部

2ヶ月前

【高K血症】カリウム吸着薬の”上手”な使い方 : ビルタサ&ロケルマと既存薬との使い分け

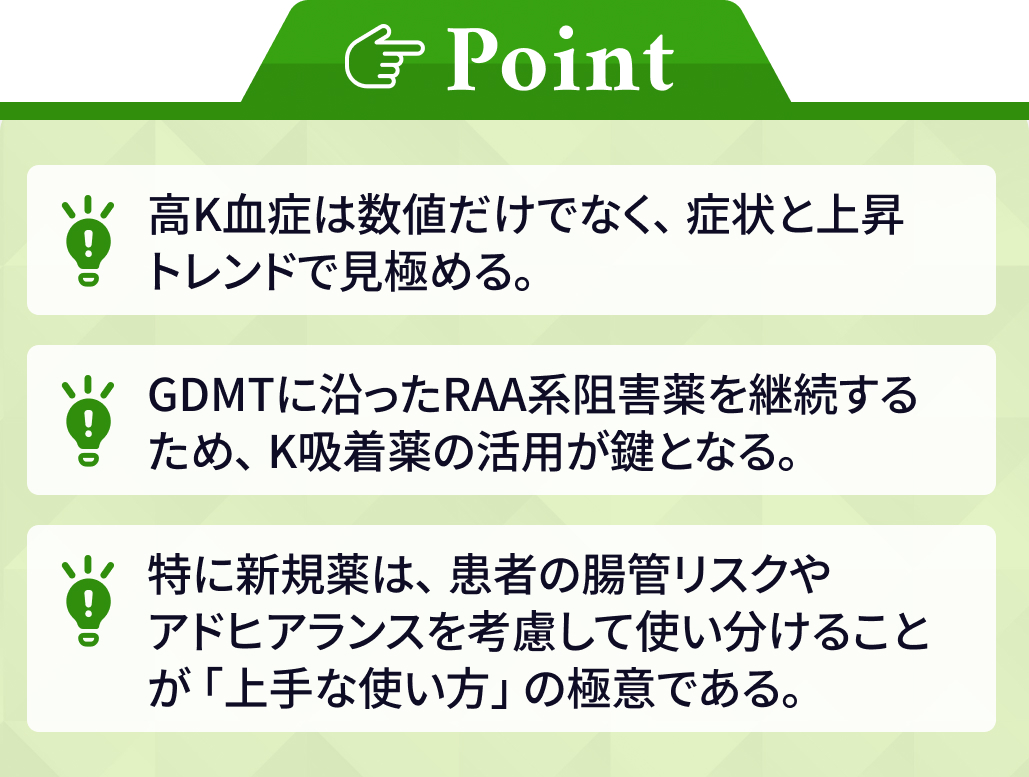

CKDや心不全患者の診療において、 高K血症は頻繁に遭遇する病態である。 最近のGDMT*¹に取り入れられているRAA系阻害薬*²を安全に継続するためにも、 この高K血症を 「正しく恐れる」 必要がある。 臨床では 「怖くないK=6.5mEq/L」 と 「怖いK=5.2mEq/L」 が共存する。 数値を絶対視せず、 患者背景に応じたK吸着薬の適切な選択、 すなわち 「上手な使い方」 が求められる。

*¹Guideline-Directed Medical Therapy. 診療ガイドラインに基づく標準的心不全治療を指す。 *²ACE阻害薬、 ARB、 ARNI、 MRA

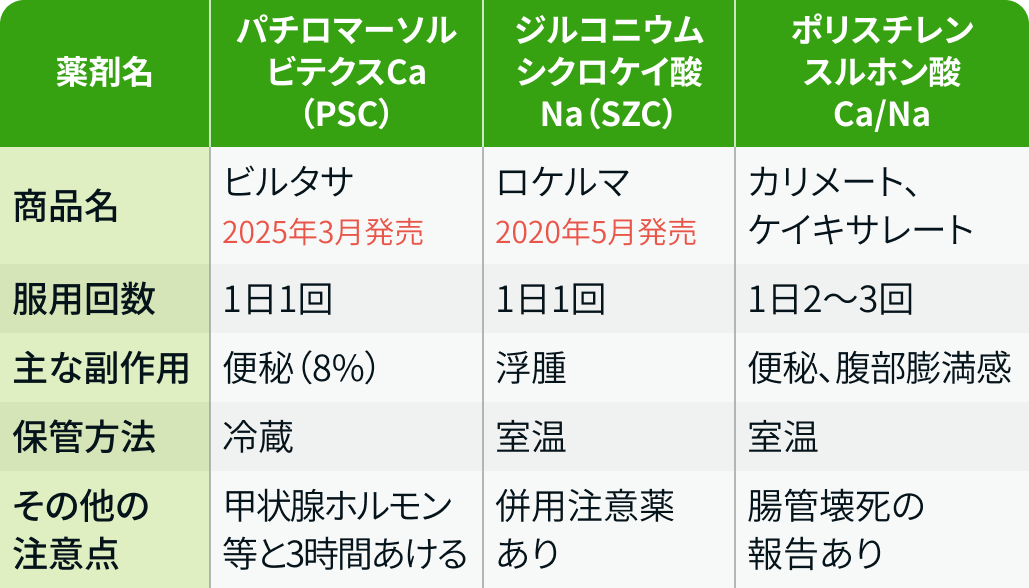

カリウム吸着薬の比較

添付文書情報はこちら

ビルタサ 懸濁用散分包8.4g

ロケルマ 懸濁用散分包5g / 10g

カリメート 散 / 経口液20% / ドライシロップ92.59%

ケイキサレート 散 / ドライシロップ76%

新規カリウム吸着薬の利点

作用が早く、 副作用が少ない

近年登場した新規薬剤であるビルタサ® (PSC)、 ロケルマ® (SZC) は、 従来薬に比べ利点が多い。 『2025年改訂版心不全診療ガイドライン』には、 PSCとSZCが並列で 「従来のカリウム吸着薬と比較して、 血清カリウム値正常化までの時間が短く、 便秘などの消化器合併症が少ない」 と記載されている¹⁾。

副作用の中心は便秘

副作用として、 一般的にK吸着薬は便秘や腹部膨満感が多い。 PSCを用いた論文では5%の便秘が報告されている²⁾。 なお、 PSCの添付文書では5~20%と記載されている。 また、 下痢、 腹部膨満は1~2%となっている。

コンプライアンス面でも有利

また、 この種の薬で重要なコンプライアンスの観点でも、 1日1回服用の新規薬剤は有利である。 ポリスチレンCaは1日2~3回の服用を要する。

使い分けのポイント

では、 これらをどう使い分ければよいのだろうか?ポイントは 「患者背景に合わせた選択」、 特に"腸管リスク" と"アドヒアランス"である。

Case 1 : 腸閉塞の既往がある患者

70代男性。 HFrEFとCKD合併。 フィネレノン導入を検討したいがK値は5.3mEq/L。 腸閉塞の既往あり。

💡Dr.長澤:本症例は、安全性を重視し、 ジルコニウムシクロケイ酸Na (ロケルマ) を選びたい。

パチロマーソルビテクスCa (ビルタサ) は腸管内で膨らむため、 腸閉塞などの懸念がある。 既往がある人にはロケルマを優先した方が良いと個人的には捉える。

Case 2 : 服薬管理に課題がある患者

80代女性、 独居。 CKDにてARB内服中だがK値が高く、 服薬コンプライアンスも課題。

💡Dr.長澤:本症例では、 服用回数が少ない薬剤を選びたい。 ビルタサやロケルマの 「1日1回」 という用法は、 コンプライアンス維持に貢献する。

●両薬剤とも水に懸濁して飲む必要があるため、 これがスムーズにできるかの確認が必要である。 場合によっては、 周りのサポートが得られるかも確認する。

● 「ビルタサの保管方法は冷蔵」 という点は注意が必要である。 配薬などの支援を受けている場合には特に注意する。

●ビルタサのCaは吸収されないため高Ca血症の懸念は少ないが、 リン (P) 吸着効果はあるため、 P値が低い場合には若干の注意が必要である。

●もし甲状腺ホルモン (チラーヂン®) を内服しているならば、 吸着を避けるため3時間以上空けて内服が推奨されることを伝えることも重要である。

<出典>

1) 日本循環器学会、 日本心不全学会 : 2025年改訂版 心不全診療ガイドライン.

2) Eur Heart J. 2011 Apr;32(7):820-8.

長澤先生執筆の書籍はこちら!

ヒットを狙え!Dr. 長澤に聞く

腎臓病の薬の使い方

CKD治療に迷う医師へ、 降圧薬・利尿薬・SGLT2阻害薬など頻用薬の“使いどころ”を、 ストライクゾーン化したCKDヒートマップで直感的に解説。

カニでもわかる水・電解質 第2版

2025年6月発刊!水・電解質に苦手意識のある医師に向け、 必須の知識や診療上のアプローチを、 最新知見を踏まえて丁寧に解説。

長澤先生のX・noteはこちら!

X : @RealTNagasawa

note : Dr.長澤の腎臓内科ラジオ

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。