HOKUTO編集部

2ヶ月前

【調査結果&解説】転移性尿路上皮癌の1次治療は?

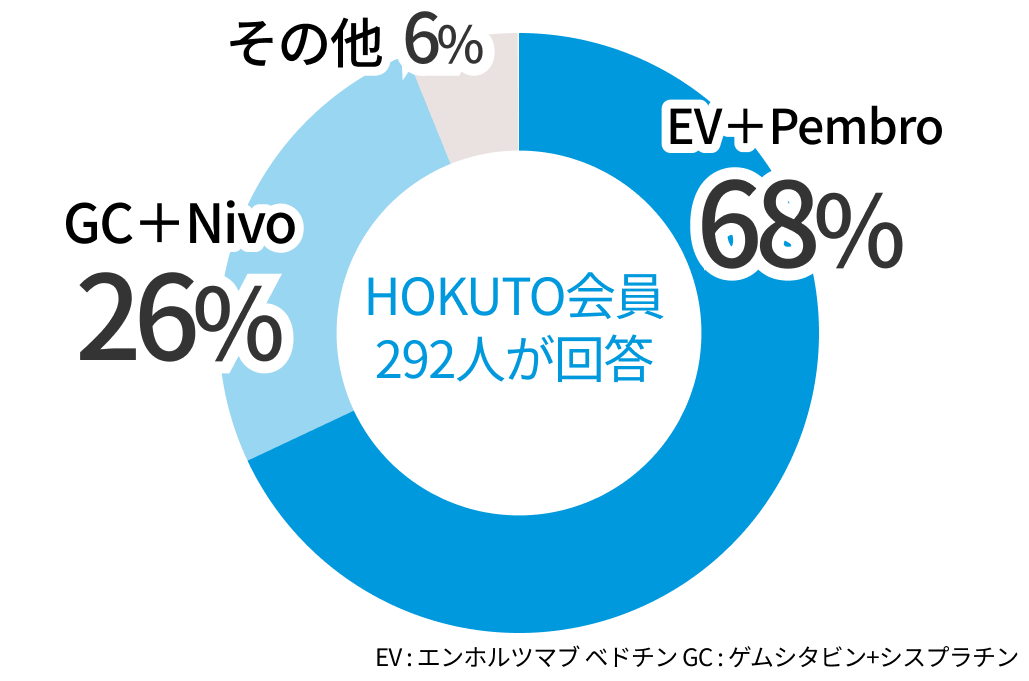

2025年2月10~20日に、 泌尿器科・腫瘍内科のHOKUTO医師会員を対象に 「転移性尿路上皮癌患者の1次治療方針について」 のアンケートを実施しました。 その結果、 292人 (腫瘍内科 : 36人、 泌尿器科 : 256人) から回答が得られました。 設問に対する回答は以下のような結果となりました。

Q. 75歳以上の転移性尿路上皮癌患者 (PS 1、 腎機能は正常) の1次治療の選択は?

全体で最も回答が多かったのは 「EV+ペムブロリズマブ」 で、 68%を占めました。 「GC療法+ニボルマブ」 の回答は26%、 「その他」 の回答は7%という結果となりました。

診療科別の回答分析

診療科別にみると、 泌尿器科では 「EV+ペムブロリズマブ」 が多数派であったのに対し、 腫瘍内科では 「EV+ペムブロリズマブ」 と 「GC+ニボルマブ」 がほぼ1:1の回答となりました。

年代別の回答分析

年代別の回答は以下のような結果となりました。 年代が下がるにつれて、 「EV+ペムブロリズマブ」 の回答割合が高くなりました。

今回、 EV+ペムブロリズマブ (EVP) がやや使いにくい患者像として、 ①75歳以上の高齢者、 ②シスプラチン適格であるもののPS 1という、 「忍容性が境界領域かもしれない患者」 をイメージしていただきました。

泌尿器科医はこう考える

畠山先生のオピニオンを一部抜粋して掲載致します。 詳細記事はこちら

私としては、 EVPを選択します

私個人としましては、 有効性・安全性の点からもEVPの1択です。 副作用に懸念がある場合は、 初期投与から減量しても問題ないかと思います。 製薬会社の講演会では… >もっと見る

診療科による回答の違い

興味深いのは泌尿器科医の多く (70%) がEVPを選択した一方で、 腫瘍内科医は半数 (47%) がGC+ニボルマブを選択した点です。 EVの副作用に対する懸念と、 GCへの信頼が背景にあるのかもしれません。

年代による回答の違い

若い医師の方がEVPを選んだのも、 大変意義深い結果であると思います。 若い医師は新しく効果の高い治療に関心がある一方で、 高齢なベテラン医師はGCとEVの毒性と効果の違いを天秤にかけ、 GC+ニボルマブを選んだのかもしれません。

「使い慣れ」 までのタイムラグ

コメント欄から、 GC+ニボルマブを選んだ理由として、 「EVへの副作用の懸念」 と 「使い慣れ」 という回答を多く認めました。 新規の強い薬剤の普及には 「使い慣れ」 が生じるまでのタイムラグが必要なのかもしれないと感じます。

GC+ニボルマブを使うべき患者群は?

どのような患者群にGC+ニボルマブを使うべきでしょうか? 正直、 まだ情報不足でよく分かりません。 リンパ節転移のみの… >もっと見る

腫瘍内科医はこう考える

三浦先生のオピニオンを一部抜粋して掲載致します。詳細記事はこちら

基本的にはEVPが適応できる症例かどうかを考える

欧州臨床腫瘍学会 (ESMO)、 NCCNのガイドラインにも記載があるように、 基本的にはEVPが適応できる症例かどうかを考えることになると思います。

EVPが優先される理由

- 全生存期間 (OS) における圧倒的効果を示したレジメン

- シスプラチンの適格基準を考慮せずに済む

- 免疫チェックポイント阻害薬と最初から同時併用すれば良い

GC/GCarbo (ゲムシタビン+カルボプラチン) 療法単独がコントロール群とは言え… >もっと見る

EVPの副作用で注意すべき点

副作用出現後も、 効果の観点から、 できるだけEVP併用療法再導入のトライが必要となります。 現時点で私が考える最も重要なポイントは、 「減量によるマネジメントが可能なのはEV」 ということです。 EV単独療法の臨床試験を統合解析した… >もっと見る

実際にEVPが不適格な症例とは?

エキスパートオピニオンの域を出ないものの、 化学療法が適格の症例でEVPが不適格な症例はほとんどいないかもしれません。 Enrique先生らは… >もっと見る

まとめ

EVP併用療法を行うためには、 ペムブロリズマブの存在下で副作用がマネジメント可能なEVの用法用量を探していくという作業になり、 実臨床での経験をこれから蓄積していく必要があるでしょう。

関連コンテンツ

関連コンテンツをまとめて紹介

EV-302試験

CheckMate 901試験

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。