HOKUTO通信

2年前

大学病院助教の15% 「研究時間ゼロ」

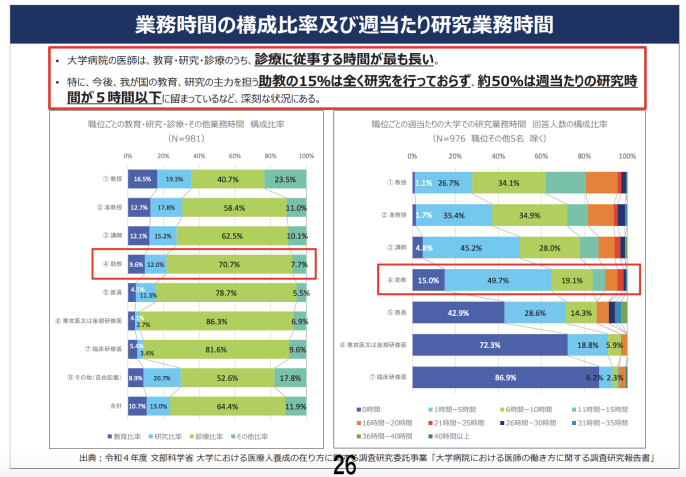

兵庫県内の病院で専攻医 (当時26歳) が過労死した問題は、 多忙な医師が研究時間をどう確保するかという課題も改めて浮き彫りにした。 文部科学省の調査では、 全国81大学病院の助教の15%が 「1週間で研究に使う時間が全くない」 と回答している。

「週1〜5時間」 も半数

文科省の調査は2022年7〜12月、 委託された全国医学部長病院長会議が実施。 全国81大学病院に勤務実態の状況などを聞いた。 その結果が以下の表となる。

文科省の資料より転載

診療科や性別などを考慮して抽出した大学病院の勤務医約980人への個人調査では、 教育・研究業務の主力を担うべき助教の約半数が研究時間を 「週1〜5時間」 と回答。 「週0時間」 も15%に上った。一方、 業務に占める診療の割合は70%を占めた。

「働き方改革で研究の時間確保できない」 病院が90%

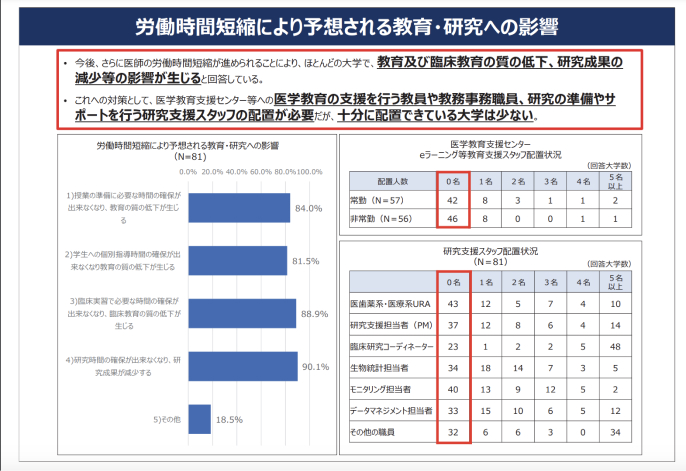

また、 2024年4月から始まる医師の働き方改革が教育・研究にネガティブな影響を与える懸念がある。 大学病院に労働時間の上限規制が適用された際の影響を尋ねると、 「研究の時間が確保できなくなる」 との回答が90%以上に上った。

文科省の資料より転載

文科省の対策案は…

文科省は今年度から 「今後の医学教育の在り方に関する検討会」 を開催している。 9月に開かれた第5回会合で、 中間とりまとめ案を提示した。

とりまとめ案では、 「世界の臨床医学分野の研究は質・量ともに急速に進化しており、 日本の国際的な地位は低下し続けている」 とした上で、 「大学病院は医学教育・研究の場としての魅力が低下し、 若手医師が集まらなくなることが懸念されている。 大学病院がその機能を維持できない事態が生じれば社会的損失は計り知れず、 我が国の医療そのものの崩壊を招来しかねないこと」との危機感を示している。

対応策としては、 「まず大学病院自らが、 世界に伍する医育機関として大学病院の質を高めるという気概をもって改革を進める必要がある。 自治体や地域の医療機関とも連携し、 大学病院の運営、 人員、 教育・研究・診療などについて、 実情に応じた計画 (改革プラン) を立て、 持続可能な大学病院経営に取り組む必要がある」 といい、 「国は、 大学病院が改革プランを策定することを促すとともに、 その際の指針になるようなガイドラインの策定を検討することが求められる」としている。

参考資料

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。