HOKUTO編集部

6ヶ月前

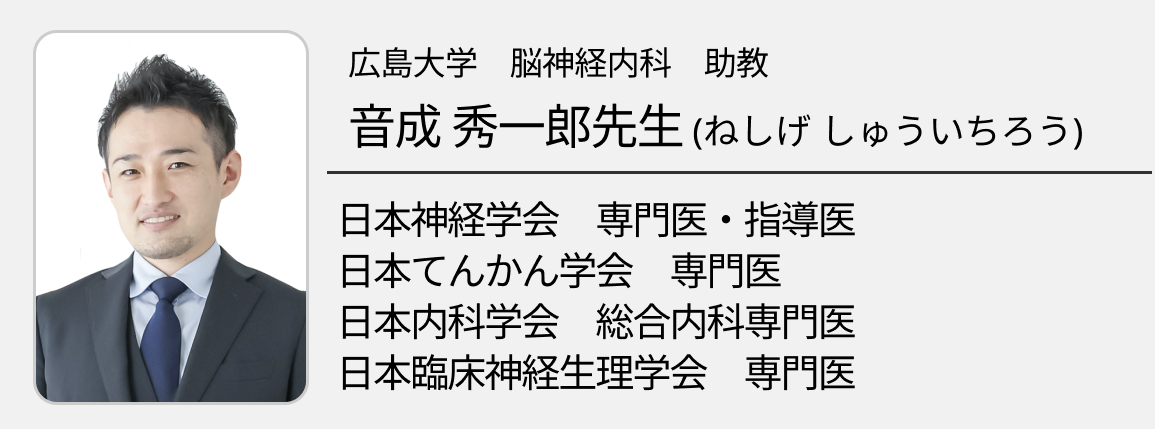

【新連載】てんかん重積状態はTime is Brain (音成秀一郎先生)

広島大学病院 脳神経内科の音成 秀一郎先生による新連載 「けいれん診療ガイド」 です。 第1回は"てんかん重積状態の対応" について解説いただきます。

てんかん重積状態とは

神経救急としての "time is brain"

脳卒中と同様に、 てんかん重積状態 (status epilepticus : SE) は時間との勝負。 発作による二次的脳損傷を回避するために速やかに発作を止める必要があり、 まさに神経救急としての “time is brain”です。

治療の最大の使命は "脳機能温存"

てんかん発作とは、 大脳のニューロンの過剰な興奮によって生じる発作ですが、その発作が止まらなくなってしまった状況がてんかん重積状態です。 そこでは脳内の酸素需要バランスが破綻してしまうことで、 発作の持続による二次的な脳損傷に至ってしまいます。

つまり発作が続くことでニューロンが刻々と燃え尽きてしまうので、 てんかん重積状態では速やかに、 そして過不足なく鎮火させることが必要なのです。 すなわち、 治療の最大の使命は脳機能を温存することに他なりません。

てんかん重積状態のフェーズ

≧5分 : 早期てんかん重積状態 (early SE)

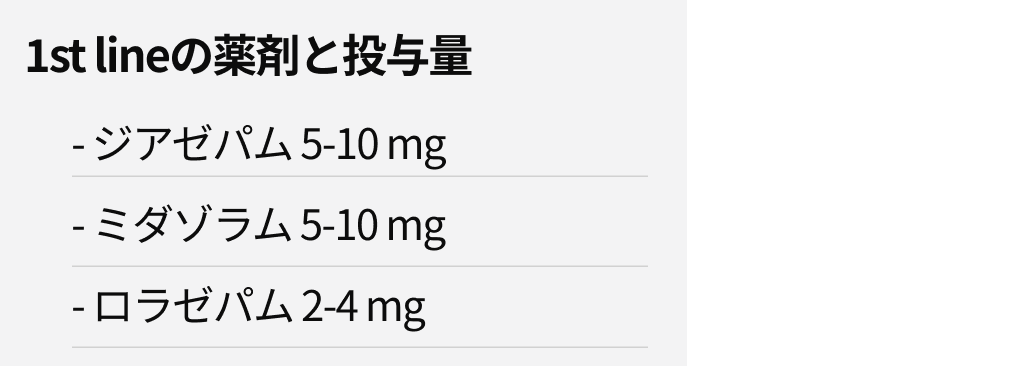

発作が5分以上持続する場合にearly SEと呼び、 直ちに治療介入する目安です。 治療は、 ベンゾジアゼピン系薬剤の静注から開始します。

≧30分 : 確立したてんかん重積状態 (established SE)

30分以上持続したものをestablished SEと呼び、 後遺障害のリスクが高まり、 長期死亡率も上昇するフェーズです¹⁾。 初期治療が遅れれば、 重積解除までに要する時間も長くなってしまい、 長期的な神経学的予後にも大きな影響を与えます。 そしてその影響は高齢者で特に顕著です。

てんかん重積状態後の長期予後

年齢、 意識、 そして「持続時間」が影響

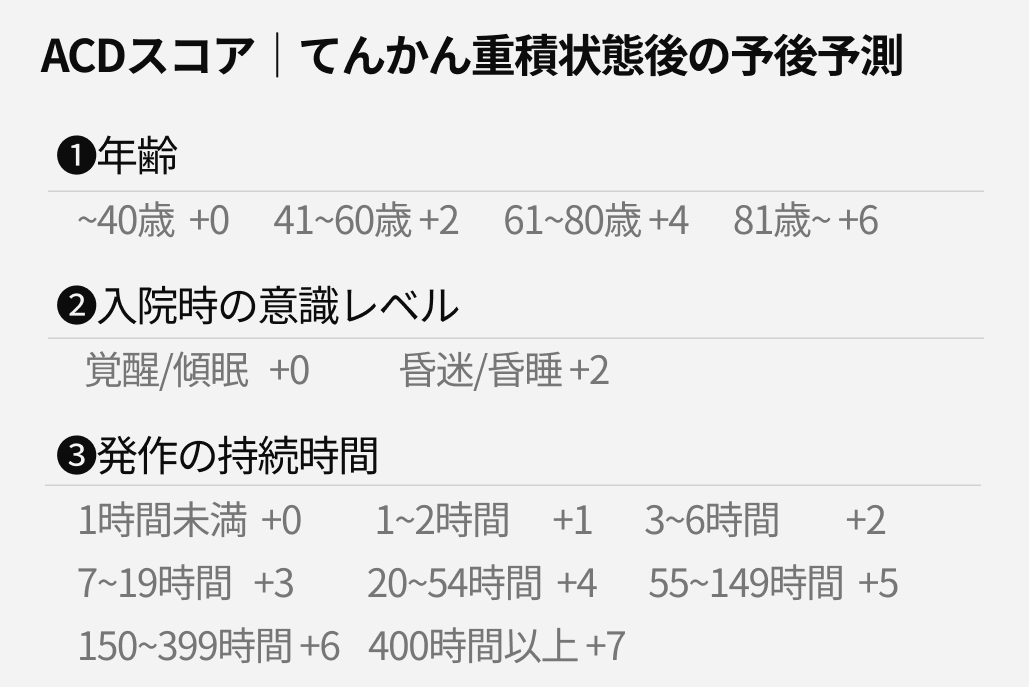

例えば長期生存率の予測として 「ACDスコア」 が開発されました²⁾。 これは発症年齢 (Age)、 入院時の意識レベル (Consciousness)、 発作の持続時間 (Duration) の3要素で構成されているのですが、 高齢者で発作の持続時間が長かったらどうなるか、 想像に難くありません。 てんかん重積状態と判断されれば原則として治療介入を遅らせる理由はないのです。

てんかん重積状態の初期治療

迅速な 「消火活動」 が重要

前述のように5分以上持続する発作は 「早期てんかん重積状態」 と判断し、 まずはベンゾジアゼピン系薬剤の静注で、 迅速な「消火活動」を開始します。

ただし、 治療介入が 「不要」 な発作も

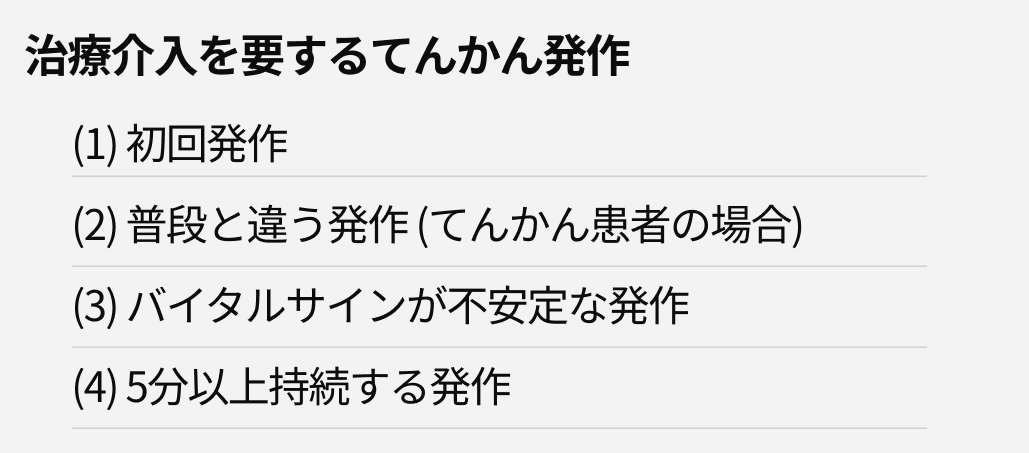

一方、 全ての発作が治療を要するわけではありません。 例えば、 てんかん患者が慢性的に繰り返す発作の持続時間は通常1-2 分ほどであり、 応急的な追加治療を施さずとも経過を観察していれば、 普段の状態に自然に戻ります。

視点を変えれば、 慢性のてんかん患者の発作が5分を超えて持続することはほとんどありませんので、 だからこそ5分以上持続する発作はemergency だと判断しましょう。 その他にも 「初回の発作」、 「バイタルサインが不安定な発作」 などは治療介入が必要です。

もちろんバイタルサインが不安定な場合は、 発作を止めることより、 バイタルサインの安定化が優先されます。

<出典>

1) Epilepsia. 2018 Oct;59 Suppl 2:155-169.

2) JAMA Neurol. 2022 Jun 1;79(6):604-613.

2008年に大分大学医学部を卒業。 広島大学脳神経内科に入局後は救急系の関連病院で研修し2015年に京都大学大学院 (臨床神経学) へ国内留学。 同てんかん ・ 運動異常生理学講座の池田昭夫教授の指導のもと、 てんかんと脳波の臨床研究に従事し、 JES Prize, Excellent Presentation Award, JUHN AND MARY WADA Award, Hans Berger Awardなど日本てんかん学会の受賞歴あり。 福島県立医科大学ふたば総合医療センターでの復興医療支援を経て2019年4月から広島大学脳神経内科助教、 現在に至る。

X (旧Twitter) : https://x.com/neshige_s

noteでの連載 : https://note.com/nec283

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。