HOKUTO編集部

7ヶ月前

アトピー性皮膚炎治療の考え方 (大塚篤司氏)

近畿大学皮膚科学教室 主任教授の大塚篤司先生による連載です。 第3回はアトピー性皮膚炎治療の考え方について、 実践的な視点を交えて総論的に解説いただきます。 なお、 詳細は今後各論にて解説予定です。

1. はじめに

アトピー性皮膚炎は、 遺伝的素因と環境因子が複雑に絡み合って発症する慢性炎症性皮膚疾患である。 その治療には、 炎症のコントロールと皮膚バリア機能の維持・回復が不可欠であり、 患者一人ひとりの病態や生活環境に応じたテーラーメイド治療が求められる。

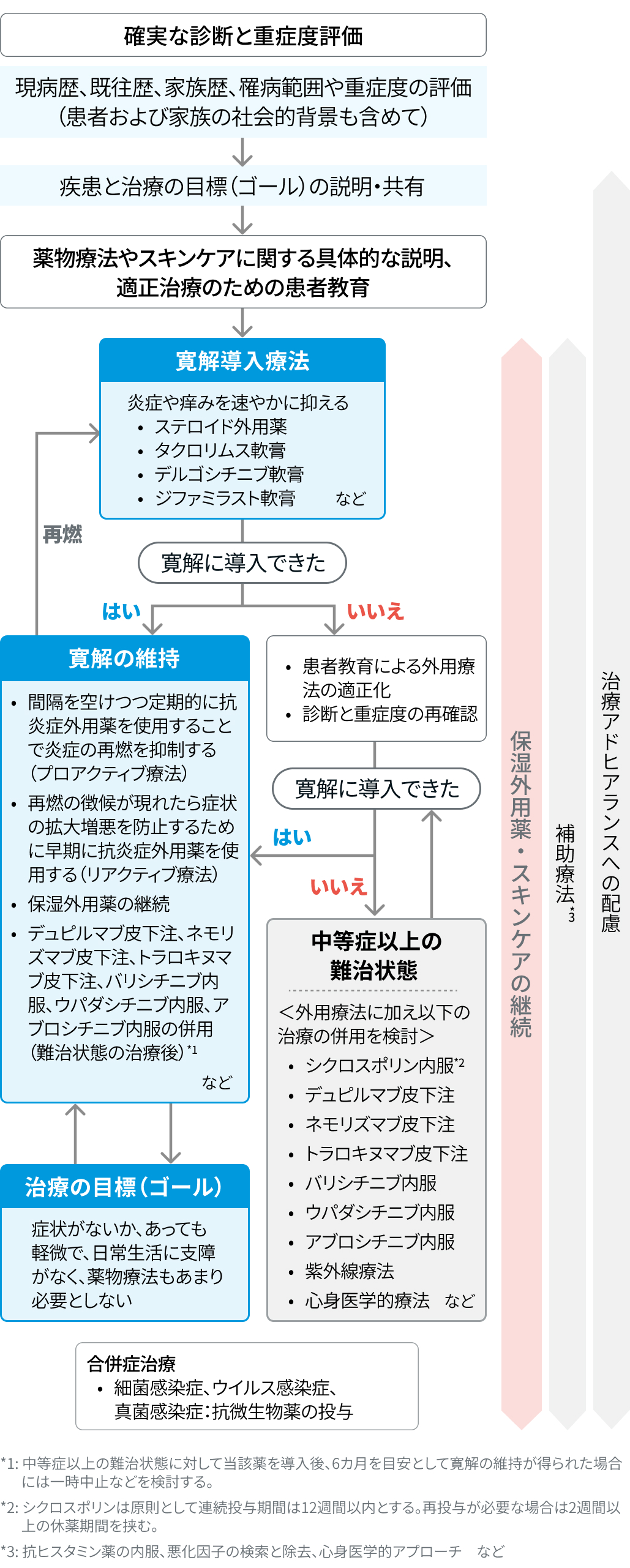

アトピー性皮膚炎の治療では、 「治療目標の設定」 と 「寛解導入のための治療 (寛解導入療法)」、 そして「寛解の維持」 が重要である。

(文献1を基に編集部作成)

2. 治療目標と基本方針

(1) 寛解導入と維持、 QOL向上を目指す

アトピー性皮膚炎の治療目標は、 皮膚炎症状の寛解導入とその維持、 およびQOL (生活の質) の向上である。 まず、 患者や患者家族に対し、 アトピー性皮膚炎の病態や治療方法、 期待される効果と限界について十分に説明し、 合意形成を図る。 短期的な炎症軽減だけでなく、 長期的な再燃防止や社会生活の質の維持を目指すことを強調する。

(1) 寛解導入療法の基本方針

皮膚炎や掻痒の強い急性増悪時には、 早期に抗炎症外用薬 (ステロイド、 タクロリムス、 デルゴシチニブ、 ジファミラストなど) を十分な量・頻度で使用し、 炎症を迅速に抑制する。

中等症~重症で外用療法のみでは不十分な場合は、 シクロスポリンやJAK阻害薬、 生物学的製剤、 紫外線療法などを検討する。

(3) 寛解維持の基本方針

寛解状態を長く保つため、 スキンケア (保湿剤の外用) を軸に、 症状の再燃時には早期に抗炎症外用薬を使用する (リアクティブ療法)。

一定間隔で抗炎症外用薬を塗布するプロアクティブ療法も、 再燃防止に有効である。

3. アトピー性皮膚炎の薬物療法

アトピー性皮膚炎の薬物療法は外用薬を中心に進めるが、 中~重症例や難治例では内服薬や注射剤の使用も検討する。

(1) 抗炎症外用薬

ステロイド外用薬 皮疹の重症度や部位に応じてランクと剤型を選択する。 急性増悪時に十分量を使用し、 寛解後は徐々に減量する。

タクロリムス軟膏 ステロイドの副作用回避や離脱補助目的で使用する。 顔面や頸部など、 適応部位は多様である。

デルゴシチニブ軟膏 JAK阻害薬。 2歳以上で使用でき、 炎症・掻痒を抑制する。

ジファミラスト軟膏 PDE4阻害薬。 生後3ヵ月以上で使用でき、 速やかな炎症コントロールが可能である。

(2) 抗炎症内服薬

シクロスポリン 重症・難治例の寛解導入療法に使用する。 12週以内の使用推奨される。 副作用に注意。

バリシチニブ、ウパダシチニブ、アブロシチニブ JAK阻害薬。 中等症~重症例に使用する。 感染症・血栓症リスクに留意。

(3) 生物学的製剤

デュピルマブ IL-4/13シグナルを阻害。 ステロイドや免疫抑制剤の使用量を削減する。

ネモリズマブ IL-31受容体Aを阻害。 強い痒みを伴う症例で掻破行動が低減する。

トラロキヌマブ IL-13を阻害。 中~重症例の炎症を制御する。

(4) その他の薬剤など

抗ヒスタミン薬 掻痒感を軽減する。 非鎮静性の第2世代抗ヒスタミン薬を用いる。

漢方薬 標準治療の補助として用いる。

紫外線療法 中~重症例に用いる。 長期使用は皮膚癌リスクに注意する。

4. アトピー性皮膚炎のスキンケア

アトピー性皮膚炎の治療にはスキンケアも重要である。 バリア機能の回復・維持のため、 適切なスキンケアを患者に指導する。

(1) 保湿外用薬の使用

ローション・クリーム・軟膏など、 皮膚状態や嗜好に合わせ毎日塗布する。

(2) 入浴・洗浄

38~40℃のぬるめの湯で優しく洗浄する。 低刺激性洗浄料を用い、 過度な脱脂を避ける。 また、 入浴後は保湿剤を早期に塗布し、 乾燥を予防する。

(3) 衣類・生活環境

衣類は木綿や絹など、 刺激が少ない素材を推奨する。 生活環境については適切な室温・湿度管理を行う。 爪を短くすることや、 就寝時の手袋も有効である。

(4) 補助療法・生活指導

日常生活の悪化因子 (発汗、 刺激物質、 ストレスなど) の回避や合併症 (感染症) 対策、 生活習慣・ストレス管理への助言を行う。

アトピー性皮膚炎治療の成功には、 「抗炎症薬による炎症抑制」 と 「スキンケアによるバリア機能維持」 が両輪となる。 さらに、 患者とのコミュニケーションを密に取り、 生活全般を見据えた包括的アプローチが望まれる。 治療の個別化を図りながら、 粘り強く寛解の維持と患者のQOL向上を目指したい。

〈出典〉

1) 日本皮膚科学会 : アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024, 日皮会誌 : 134 (11), 2741-843.

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。