本コンテンツは特定の治療法を推奨するものではありません。 個々の患者の病態や、 実際の薬剤情報やガイドラインを確認の上、 利用者の判断と責任でご利用ください。

本マニュアルは、 「熱中症診療ガイドライン 2024¹⁾」 を基に、 臨床現場での迅速な判断と対応を支援するために作成されたものである。

1. 診断基準

熱中症の診断は、 以下の3点を基本とする¹⁾。

- 暑熱環境への曝露歴がある

- めまい、 失神、 大量発汗、 頭痛、 嘔吐、 倦怠感、 意識障害、 高体温等の諸症状を呈する

- 感染症など、 他の原因疾患を除外する

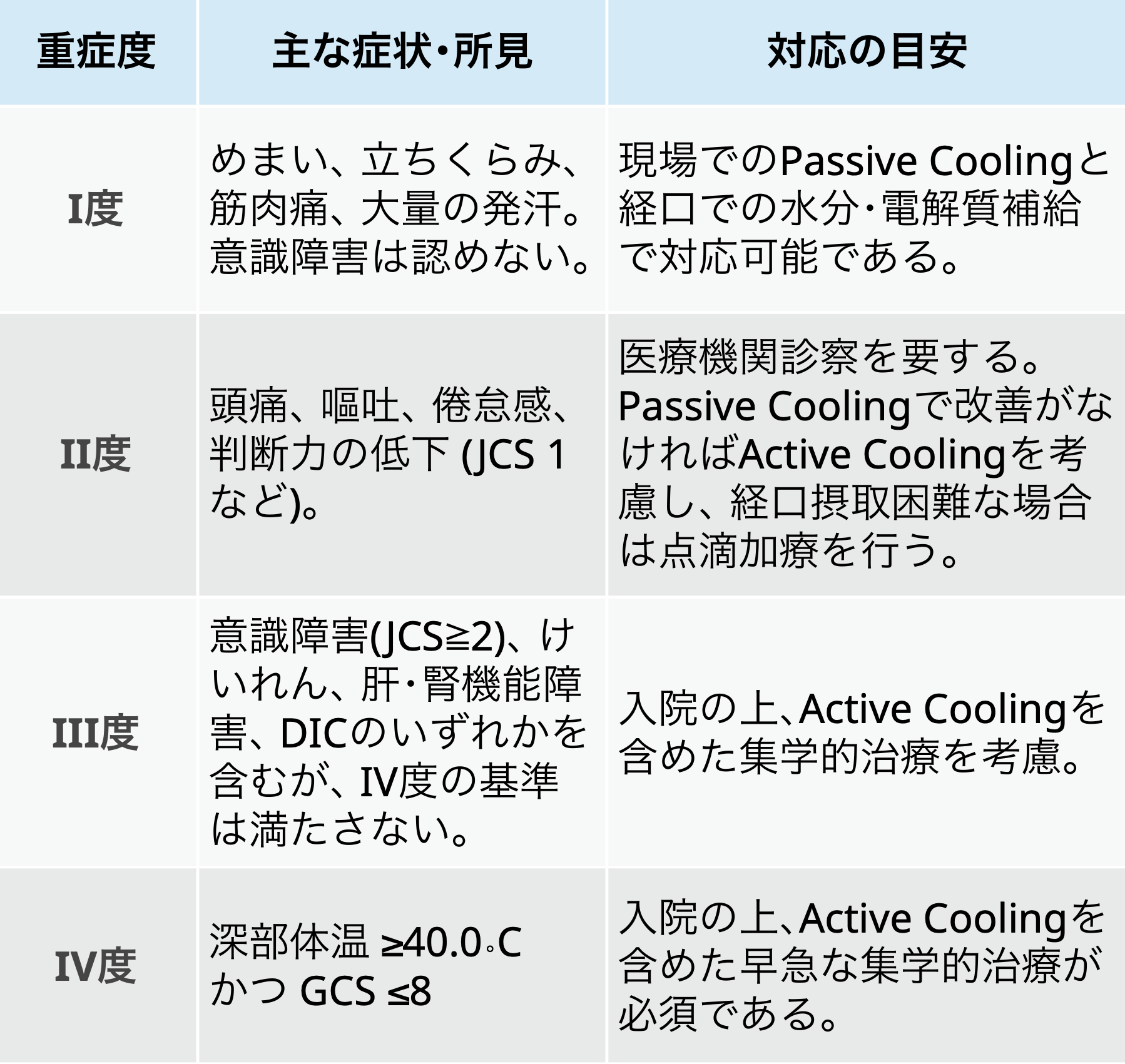

2. 重症度分類

2024年版ガイドライン¹⁾では、 予後改善のため、 従来のIII度が細分化され、 新たにIV度が導入された。 また、 現場での迅速な判断トリガーとしてqIV度が提唱されている。

日本救急医学会熱中症重症度分類 (2024)

文献1をもとにHOKUTO編集部で作表

qIV度 (quick IV度) の概念

表面体温での迅速なスクリーニングであり、 深部体温の測定を待たずに最重症例を疑い、 即時対応 (Active Coolingの準備) の開始を推奨

【定義】表面体温 ≥40.0℃ (または皮膚に明らかな熱感) かつ GCS ≤8 (またはJCS ≥100)

【対応】直ちに深部体温を測定し、 IV度の確定診断とActive Coolingの早期開始に繋げる

予後予測スコア 「J-ERATOスコア」について

上記の分類とは別に、 病院到着前の情報で予後を予測するJ-ERATOスコア²⁾も提唱されているが、 ガイドラインではその有効性を支持する強いエビデンスはないとしている。 >>計算する

以下の6つの項目の合計点が高いほど予後不良とされる²⁾。

- 呼吸数≧ 22回/分+1点 - GCS< 15 +1点

- sBP≦100mmHg +1点 - 心拍数 ≧100 +1点

- 体温 ≧38.0℃ +1点 - 年齢≧65歳+1点

3. 治療戦略

Coolingの概念

Passive Cooling: クーラーや日陰の涼しい部屋で休憩することである。

Active Cooling: 冷水浸水、 蒸散冷却、 血管内体温管理療法など、 何らかの方法で患者の身体を積極的に冷却する治療の総称である。

重症度別治療

I度・II度 (軽症~中等症)

- 涼しい環境へ移動、 Passive Cooling開始

- 経口補水液などで水分・電解質を補給

- 経口摂取が困難な場合は点滴を考慮

- II度で症状が改善しない場合は、 深部体温を測定の上、 Active Coolingを検討

III度・IV度 (重症・最重症)

- 最優先事項は迅速な冷却 (Active Cooling)

- 重症熱中症では、 死亡率改善のため、 点滴加療だけでなく早急にActive Coolingを含めた集学的治療を行うことを「弱く推奨」

- qIV度を疑った時点で、 深部体温測定と並行してActive Coolingの準備を開始する。

参考 : Active Cooling

- 目標体温: 従来のActive Coolingでは、 過冷却を防ぐため、"深部体温 38.0℃"を目標に速やかに冷却することを「弱く推奨 (提案)」

- 冷却速度: 冷却の目標速度を設定することを「弱く推奨」 (>0.15℃/分が望ましいとの報告あり)

- 冷却方法: 特定の冷却方法を推奨する明確なエビデンスはない。 患者や施設状況に応じ、 利用可能な冷却法 (冷水浸水、 蒸散冷却、 血管内冷却、 ゲルパッド法など) を選択・併用する。

- 輸液管理: 適正な初期輸液量に関する明確なエビデンスはない。 バイタルサインや脱水所見に応じて循環動態を維持する。

- 薬物療法: 解熱薬 (NSAIDs, アセトアミノフェン)は、 肝・腎障害や凝固障害を悪化させる可能性があるため、 使用しないことを「弱く推奨」。 また、 合併したDICに対するDIC治療薬 (アンチトロンビン、 トロンボモジュリン) の有用性について「明確な推奨はない」

4. フォローアップ

- 重症例では、 臓器障害 (肝・腎機能障害、 DICなど) や神経学的後遺症 (CPCなど) の評価が必要である。

- 退院基準や活動再開の指針については、 個々の回復状況に応じて慎重に判断する。

出典

1) 一般社団法人日本救急医学会. 熱中症診療ガイドライン2024 (2024年7月24日作成)

最終更新 : 2025年6月29日

監修医師 : 聖路加国際病院救急部 清水真人

熱中症

本コンテンツは特定の治療法を推奨するものではありません。 個々の患者の病態や、 実際の薬剤情報やガイドラインを確認の上、 利用者の判断と責任でご利用ください。

本マニュアルは、 「熱中症診療ガイドライン 2024¹⁾」 を基に、 臨床現場での迅速な判断と対応を支援するために作成されたものである。

1. 診断基準

熱中症の診断は、 以下の3点を基本とする¹⁾。

- 暑熱環境への曝露歴がある

- めまい、 失神、 大量発汗、 頭痛、 嘔吐、 倦怠感、 意識障害、 高体温等の諸症状を呈する

- 感染症など、 他の原因疾患を除外する

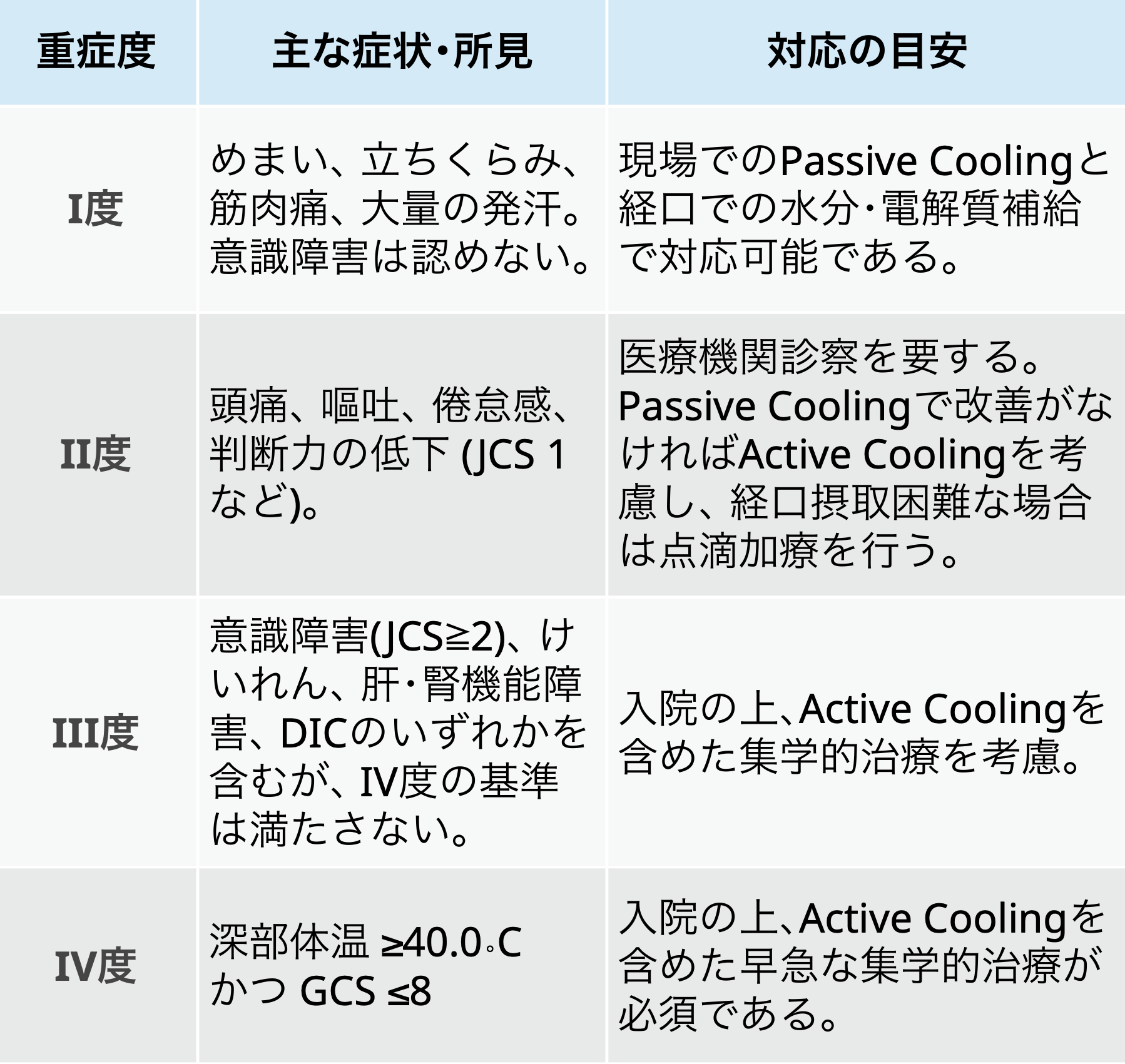

2. 重症度分類

2024年版ガイドライン¹⁾では、 予後改善のため、 従来のIII度が細分化され、 新たにIV度が導入された。 また、 現場での迅速な判断トリガーとしてqIV度が提唱されている。

日本救急医学会熱中症重症度分類 (2024)

文献1をもとにHOKUTO編集部で作表

qIV度 (quick IV度) の概念

表面体温での迅速なスクリーニングであり、 深部体温の測定を待たずに最重症例を疑い、 即時対応 (Active Coolingの準備) の開始を推奨

【定義】表面体温 ≥40.0℃ (または皮膚に明らかな熱感) かつ GCS ≤8 (またはJCS ≥100)

【対応】直ちに深部体温を測定し、 IV度の確定診断とActive Coolingの早期開始に繋げる

予後予測スコア 「J-ERATOスコア」について

上記の分類とは別に、 病院到着前の情報で予後を予測するJ-ERATOスコア²⁾も提唱されているが、 ガイドラインではその有効性を支持する強いエビデンスはないとしている。 >>計算する

以下の6つの項目の合計点が高いほど予後不良とされる²⁾。

- 呼吸数≧ 22回/分+1点 - GCS< 15 +1点

- sBP≦100mmHg +1点 - 心拍数 ≧100 +1点

- 体温 ≧38.0℃ +1点 - 年齢≧65歳+1点

3. 治療戦略

Coolingの概念

Passive Cooling: クーラーや日陰の涼しい部屋で休憩することである。

Active Cooling: 冷水浸水、 蒸散冷却、 血管内体温管理療法など、 何らかの方法で患者の身体を積極的に冷却する治療の総称である。

重症度別治療

I度・II度 (軽症~中等症)

- 涼しい環境へ移動、 Passive Cooling開始

- 経口補水液などで水分・電解質を補給

- 経口摂取が困難な場合は点滴を考慮

- II度で症状が改善しない場合は、 深部体温を測定の上、 Active Coolingを検討

III度・IV度 (重症・最重症)

- 最優先事項は迅速な冷却 (Active Cooling)

- 重症熱中症では、 死亡率改善のため、 点滴加療だけでなく早急にActive Coolingを含めた集学的治療を行うことを「弱く推奨」

- qIV度を疑った時点で、 深部体温測定と並行してActive Coolingの準備を開始する。

参考 : Active Cooling

- 目標体温: 従来のActive Coolingでは、 過冷却を防ぐため、"深部体温 38.0℃"を目標に速やかに冷却することを「弱く推奨 (提案)」

- 冷却速度: 冷却の目標速度を設定することを「弱く推奨」 (>0.15℃/分が望ましいとの報告あり)

- 冷却方法: 特定の冷却方法を推奨する明確なエビデンスはない。 患者や施設状況に応じ、 利用可能な冷却法 (冷水浸水、 蒸散冷却、 血管内冷却、 ゲルパッド法など) を選択・併用する。

- 輸液管理: 適正な初期輸液量に関する明確なエビデンスはない。 バイタルサインや脱水所見に応じて循環動態を維持する。

- 薬物療法: 解熱薬 (NSAIDs, アセトアミノフェン)は、 肝・腎障害や凝固障害を悪化させる可能性があるため、 使用しないことを「弱く推奨」。 また、 合併したDICに対するDIC治療薬 (アンチトロンビン、 トロンボモジュリン) の有用性について「明確な推奨はない」

4. フォローアップ

- 重症例では、 臓器障害 (肝・腎機能障害、 DICなど) や神経学的後遺症 (CPCなど) の評価が必要である。

- 退院基準や活動再開の指針については、 個々の回復状況に応じて慎重に判断する。

出典

1) 一般社団法人日本救急医学会. 熱中症診療ガイドライン2024 (2024年7月24日作成)

最終更新 : 2025年6月29日

監修医師 : 聖路加国際病院救急部 清水真人

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

・編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師

・各領域の第一線の専門医が複数在籍

・最新トピックに関する独自記事を配信中

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。

当直や救急外来ですぐに役立つコンテンツを無料掲載!

監修は、SNSを用いた医学情報共有や医学教育を専門とする、聖路加国際病院救急部の清水真人先生。デジタルデバイスで読みやすいHOKUTOオリジナルの図表をご用意いたしました!